グループホーム(共同生活援助)は区分なしでも使えるのかな?必要な障害支援区分は何?グループホームと障害支援区分の関係は?

こういったギモンのある方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年。計画相談や障害支援区分認定調査員をしていたことがあります。

先にQ&Aとしてギモンにお答えします。

グループホームは『障害福祉サービス』のひとつです。共同生活援助ともいいますね。

グループホームに入るには、障害支援区分認定調査で「非該当」と認定された方でも大丈夫。入ることができます。

「非該当」「区分なし」でも入れますし、「区分6」でも入れます。制度上は区分は関係ないのです。「グループホームに入れない!」と焦らなくても大丈夫です。

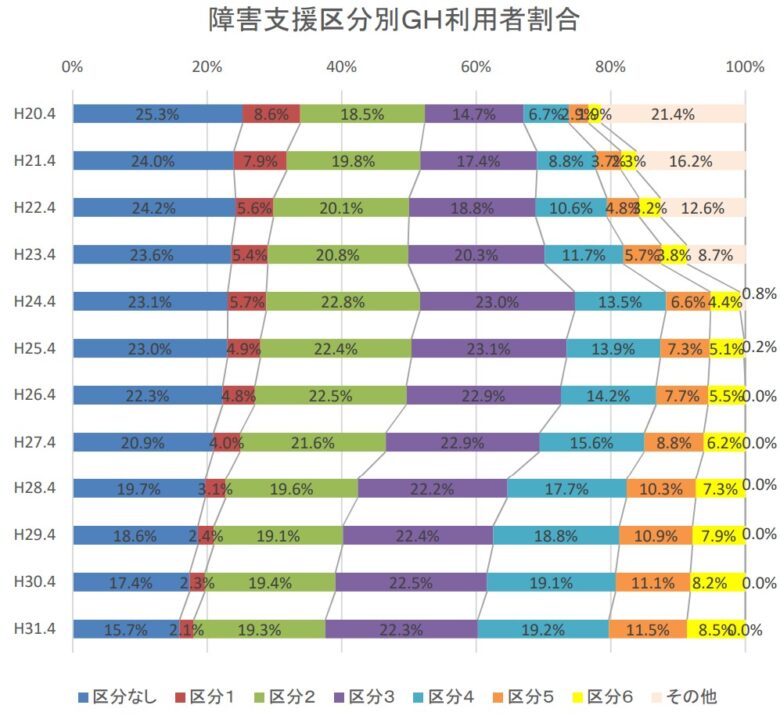

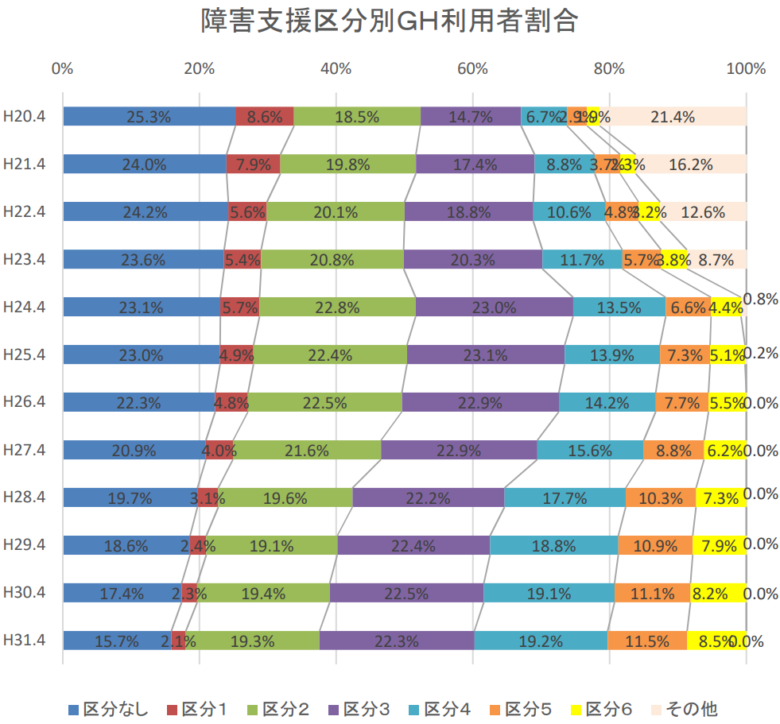

実際、グループホームの障害支援区分別の利用者割合は次のようになっていて、「区分なし」の方もおられます。

ただし、障害支援区分を理由に入居を断られることはあります。

今回はそのあたりをくわしくお話する記事ですので、次のような方に役立つと思います。

この記事が役立つ方

- グループホームへの入居をご検討の方

- グループホーム(共同生活援助)の利用条件が知りたい方

ではまいりましょう!

はじめて『障害福祉サービス』を使うときは、障害支援区分認定調査を必ずうける必要がある

まず大前提ですが、はじめて『障害福祉サービス』を利用するときは、障害支援区分の認定調査を受けないといけません。

グループホーム(共同生活援助)は『障害福祉サービス』の1つです。

したがって、今回のグループホーム(共同生活援助)申請が、障害福祉サービスのはじめての申請でもあるならば、『障害支援区分認定調査』は必ず受けることになります。

『障害支援区分認定調査』については、こちらの記事でも解説しています。

ただし、障害支援区分の『認定』も必要かというと、原則として不要です。

つまり、「認定調査は受けないといけないけど、障害支援区分は出ないよ」ってことです。

例えるなら、診察は受けないといけないけど、診断はされないイメージです。

グループホーム(共同生活援助)を利用するには障害支援区分の『認定』がいるのか?

原則として、グループホーム(共同生活援助)をつかうのに、障害支援区分の『認定』はいりません。

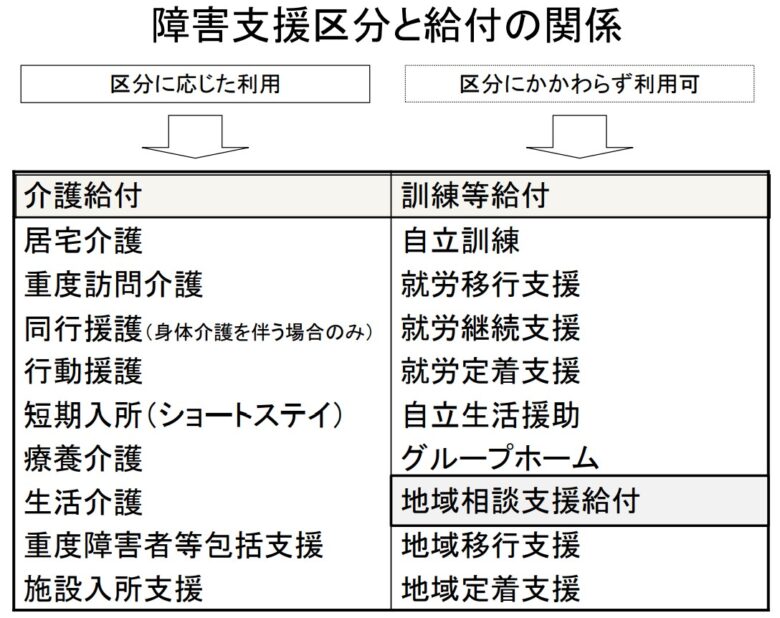

なぜなら、グループホーム(共同生活援助)は『訓練等給付』だから。

出典:北海道HP 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(障害者総合支援法)」における 障害支援区分について

『訓練等給付』をつかうのに、障害支援区分の認定は不要なのです。

訓練等給付ってなに?

言葉を整理すると、次のような関係性となっています。

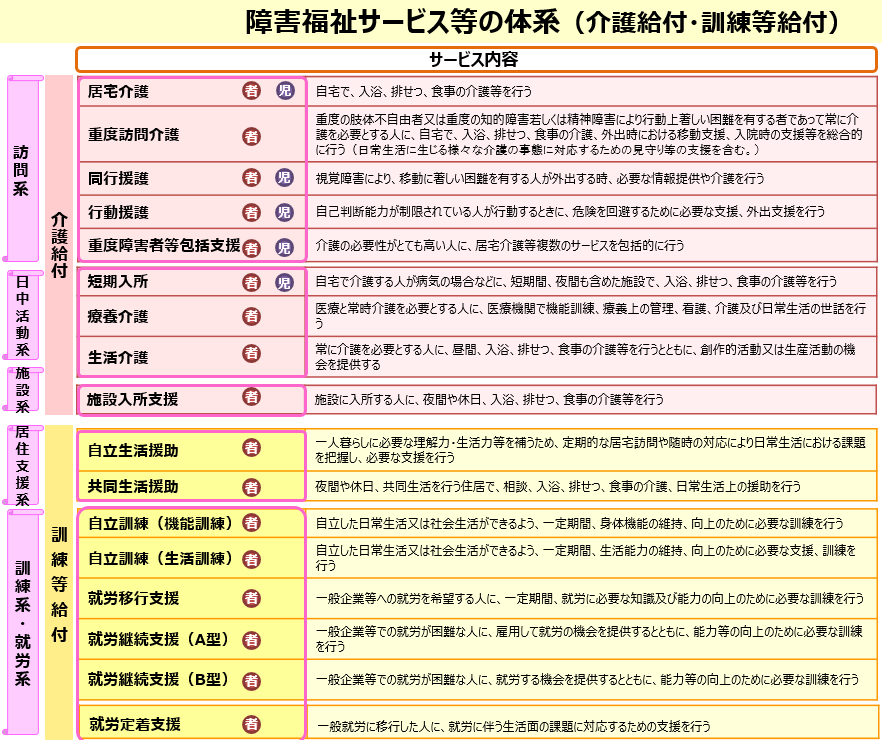

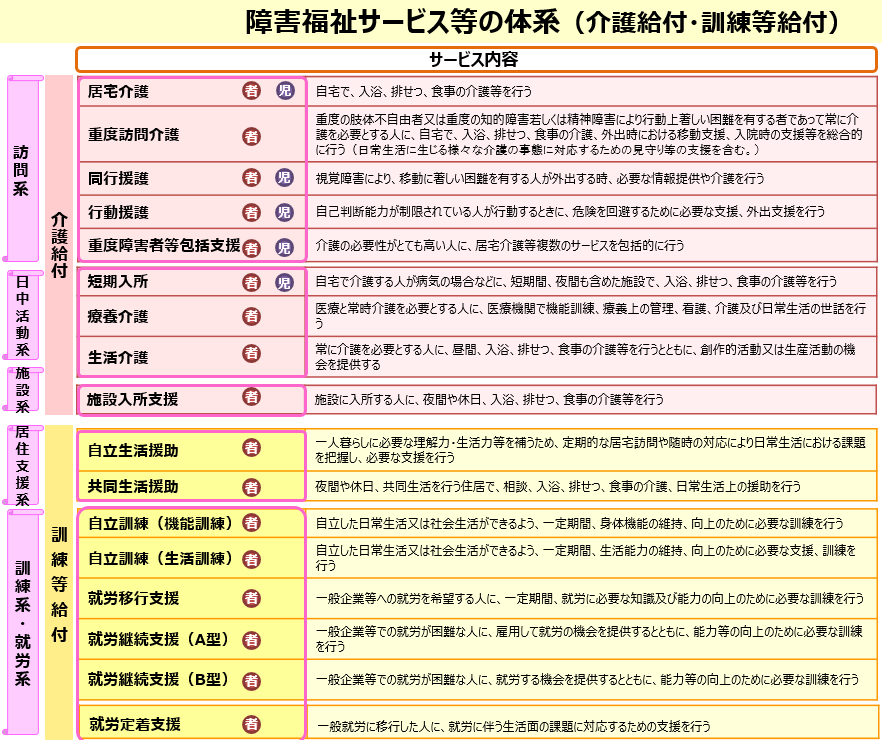

表でもチェックしてみましょう!こちらは障害福祉サービスの一覧です。

出典:厚生労働省HP

この表の下半分が、訓練等給付です。『共同生活援助』がありますよね。

市町村は、障害者(中略)から介護給付費の支給対象となるサービスに係る支給申請があったときに、障害程度区分の認定を行う。

引用元:介護給付費等の支給決定等について(H19.3.23部長通知)

例外的に、障害支援区分の認定が必要な場合2つ

原則として、グループホームを利用するのに障害支援区分は必要ありません。

ただし例外的に、障害支援区分の認定が必要な場合が、2つあるのです。それは次の通りです。

区分認定が必要な場合2つ

- 利用者が『介護給付』の利用を希望している場合

- 利用者の状況等から、『介護給付』の利用が必要な場合

訓練等給付のみ利用の場合、原則的には障害支援区分の認定を要しませんが、共同生活援助利用においては、取り扱いが異なり、別紙(略)のとおり、利用者が介護の提供を希望する場合あるいは利用者の状況等を勘案した上で介護の提供が必要と認められる場合は、障害支援区分の認定を要します。

≫参考:共同生活援助利用者の障害支援区分認定について(通知)

さきほどの表でいうと、上半分のほうが『介護給付』です。

出典:厚生労働省HP

要は、グループホームを利用しながら『介護給付』もつかうなら、障害支援区分認定が必要ということです。

障害支援区分の認定を受けなかった場合、区分はどうなるの?

障害支援区分の認定を受けなかった場合は、障害支援区分は「区分なし」として支給決定されます。

実際、グループホーム利用者には「区分なし」の方も多数おられます。減少傾向ではありますが。

それは、はじめにグラフでお示しした通りです。

補足)グループホームの外部サービス利用型と介護サービス包括型とは?

利用者さんとしてはそんなに知らなくても良い話ですが・・・

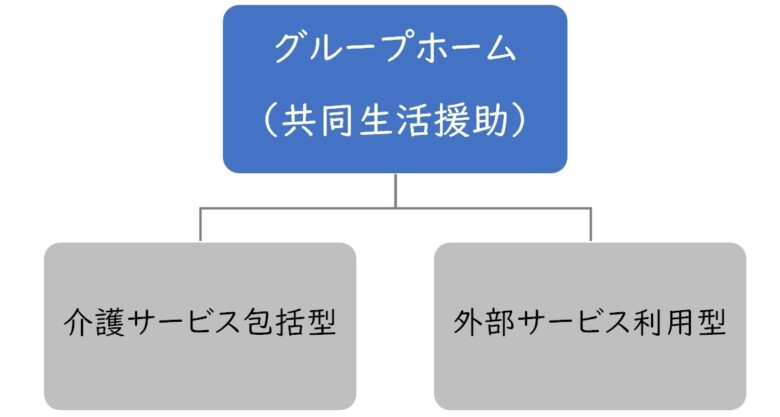

グループホーム(共同生活援助)には、2つの形態あります。

外部サービス利用型と介護サービス包括型で違うポイントはいくつかありますが、大きな違いは「介護サービスをしてくれるのは誰か?」です。

「外部サービス利用型」だと、原則、入居している人が介護サービスをうけたい時は、外部の事業所からホームヘルパーにきてもらうことになります。

「介護サービス包括型」だと、原則、入居している人が介護サービスをうけたい時も、グループホームの職員が介護サービスをすることになります。

グループホームを利用するには、障害支援区分の条件がある?入居できない2つの理由・・・

制度上は、グループホーム(共同生活援助)に障害支援区分の条件はありません。

「区分なし」でも「区分1」でも入居している方はいます。

でも、区分を理由に入居を断られることはあります。

「制度上は障害支援区分に関係なくグループホームに入れるけど、実際のグループホームに入れるかどうかは別」ということです。

「障害支援区分を理由にグループホームの入居を断られた!」ということがあるのはそのためです。

なぜ断られることがあるのでしょうか?

ここからは私の経験から2つの理由をお伝えします。

障害支援区分によって、グループホームに入る報酬が違うから

障害支援区分は、区分なしが最も軽く、区分6が最も重いイメージとなります。

それで、障害支援区分の重い人ほど報酬が高く、逆に、障害支援区分が軽い人ほど報酬は低くなっています。

この結果なにが起きているかというと、「障害支援区分が重い人が入居すればグループホームに入るお金が多くなり、軽い人が入居するとグループホームに入るお金は少なくなる」ということです。

とは言え、一般的に考えると障害支援区分が重いということは、支援も人件費もよりいっそう必要です。グループホームの報酬が高くなるのは当然でしょう。

いっぽうで、障害支援区分が軽ければ、それだけ支援の手がはぶけて、人件費も浮きます。「だったら報酬も安くて良いよね」というシステムになっています。

ちなみに「報酬」と言ってきましたが、専門的には「報酬単価」とよばれるものです。

各都道府県に国民健康保険団体連合会(国保連)というものがありまして、グループホームが国保連にお金を請求するシステムになっています。

そのときの報酬をきめるのが「報酬単価」です。

グループホームの報酬単価は以下のPDFをみてもらうとわかります。

≫厚生労働省 障害福祉サービス費等の報酬算定構造(共同生活援助)(PDF)

区分ごとに報酬が変わっていますよね。非該当は「区分1以下」の報酬単価なので、一番安い。

要はお金の問題です。グループホームの経営がかかっている問題なのです・・・。

したがって、ほんらいは障害支援区分は必要ないけど、いざ利用しようと思うとグループホーム側から

「区分〇以上の方でないと受け入れできません。」

みたいな返事をされることがあるのです。

そもそもグループホームの報酬は高くありません。厳しい経営状況におかれているところが少なくありません。それゆえ、グループホーム自体が不足しがちです・・・。

グループホーム側が利益を追求しているというよりも、グループホーム側の経営上の切実な問題があることが多いです。

グループホーム側の支援力では受け入れられないから

障害支援区分によって入居が断られる理由の2つ目は、支援力の問題です。

利用者しようとする方の障害支援区分が高い場合に、断られることがあるでしょう。

なぜなら、障害支援区分が高い方を受け入れるということは、グループホーム側にとっては支援の質・量ともに要求されることだからです。

「グループホームの人手が足りない」

「専門的に介護サービスのできる職員がいない」

となれば、入居をお断りせざるを得ないんですね。

福祉の業界は慢性的に人手不足です。理由はいろいろありますが、給料や年収が安いことは大きな理由です。

仕事は大変だったり過酷だったりするのに、その分のリターンが見合っていないのです。

人材離れが慢性的な課題なので、人手は不足するし、スキルアップもなかなかできない課題があるんですね・・・。

まとめ

最後にもういちどまとめておきます。

なお、グループホームは障害福祉サービスの訓練等給付の1つ。この仕組みを理解するには、障害者総合支援法の理解がマストです。

法律条文を読むのに慣れている人は、しっかり理解しておきたい。障害福祉サービスはじめ、福祉業界のさまざまな事業やサービスには根拠法令があるのです。

障害者総合支援法については、こちらの本が図解があってわかりやすく、私も活用しています。

ギモンが解決できたならうれしいです。それではまた!

コメント