障害支援区分認定調査ってなに?わかりやすく解説してほしいなぁ どういう流れで、いつからサービス使えるのかな?

こういった疑問のある方へ。

- 申請窓口は? → 市町村役場

- 認定調査の日時は? → 調査員と決める

- 認定調査の場所は? → 家・役場など

- 認定調査をするのは誰? → 認定調査員 原則1名

- 認定調査の方法は? → 会話など

- 認定調査では何を聞かれる? → 調査票80項目に従って

- 障害支援区分が出るまでの期間は? → 最大2か月ほどで障害支援区分が出る

某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場歴はおよそ13年。元、障害支援区分の認定調査員です。

障害支援区分認定調査、漢字だらけで読むだけでクラクラしそうですね!

でもご安心を。要点はシンプルです。

障害支援区分認定調査とは、障害福祉サービスを使うためには、必ず受けないといけない調査です。

わかりやすく解説していきますね!

障害支援区分認定調査とは?【元調査員が認定の流れをわかりやすく解説】

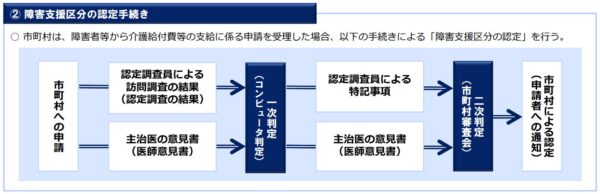

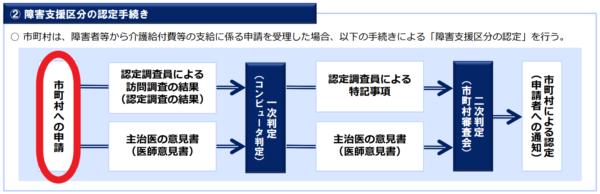

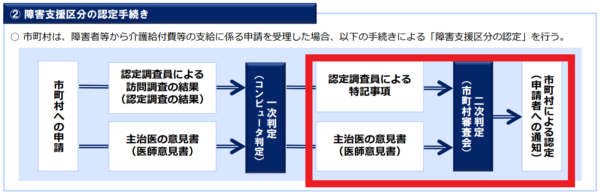

障害支援区分が出るの流れは、こちらの図のとおりです。

出典:厚生労働省HP 障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要

申請窓口はどこ?|障害支援区分認定調査

まずは市町村の役場へ申請に行きます。

申請できる人は、

- ご本人

- 保護者の方など

申請の受付窓口は、「障害福祉課」や「○○福祉課」などが多いですね。

日時はいつ?|障害支援区分認定調査

調査員と相談して決めます。

例えばわたしの現場では、申請日の後日に、調査員のほうから電話して調整していましたね。

場所はどこ?|障害支援区分認定調査

市町村の役場や、調査員の事業所、ご家庭などです。

例えば介護給付サービスの利用申請であれば、自宅に訪問して調査していました。

実際の家庭環境や、生活の様子をより正確に知るためですね。

- 掃除・洗濯は行き届いているか?

- 屋内の段差や手すりはあるか?

- スーパーは近くにあるか?

- 公共交通機関は使いやすい立地か?

こういったことは、訪問すれば見てすぐにわかります。

話してもらう内容だけでとらえるのではなく、自分の目で見て客観的な事実も知ることが大切です。

誰がする?|障害支援区分認定調査

「障害支援区分認定調査員」が行います。身分は2パターンあります。

- 市町村職員

- 市町村から委託された事業所の職員

いずれにしても一定の研修を受けた専門家です。調査は、原則として調査員1人で行います。

方法は?調査って何をするの?|障害支援区分認定調査

「調査」ってきくと緊張するなぁ・・・

「調査」と聞くと、なんだかドキッとしますね!でも実際は何てことはありません。

基本は、話をするのです。

認定調査を受ける人は、答えるだけでOK。それと認定調査には、

ご家族・支援者が同席できます。むしろ、調査員から同席・立ち合いをお願いされることもあります。

例えば、ご本人がうまく説明できないケースや、客観的な情報も知る必要があるケースなどですね。

他には、調査後に調査員が家族や支援者に連絡して、調査内容を補うこともあります。

わたしの場合、調査面接(訪問)は1時間ほどで終わるようにしていました。

1時間を超えると、調査する方もされる方も負担感が強くなってしまいますからね。

何を聞かれる?|障害支援区分認定調査

例えば、仕事や日中の過ごし方、ご家族・ご家庭の状況、心身の状況などを聞かれます。

調査項目は80あります。概要は次のようなイメージです

調査内容のカンタンまとめ

- 体は自由に動かせますか?

- 身の回りの家事などは困っていませんか?

- 人とのやり取りは困っていませんか?

- 日々の行動や気持ちの動きで困ったことはありませんか?

- 特別な医療をうけていますか?

80項目すべて知りたい方は、こちらの障害支援区分認定調査様式をチェックしてみてくださいね。

聞き取り方は、調査員次第です。

1つ1つ質問する調査員もいるでしょうし、会話のように聞き取る調査員もいるでしょう。このあたりのやり方やノウハウは、調査員によります。

私は会話しながら聞き取るようにしていました。調査をうける方の負担をなるべく軽くしたかったのと、本音で話してもらいたかったからです。

80問も質問をくり返されると、尋問みたいで疲れてしまいますからね。

調査後は?|障害支援区分認定調査

調査を受ける方の役割は、これで終了です。お疲れさまでした!

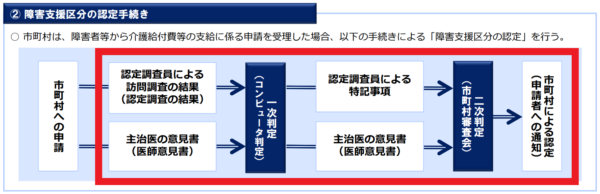

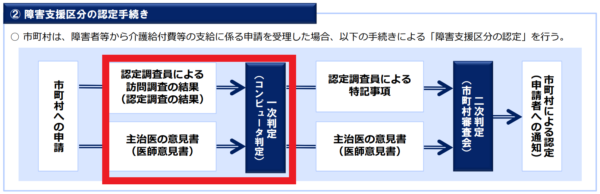

後は待つだけで、↓の赤枠部分の手続きがなされます。

障害支援区分が出るまで、最大で2か月近くかかることがあります。

なぜかと言うと、区分を認定する市町村による認定(審査会)の開催頻度は、市町村によってバラバラだからです。

例えば、月1回程度の市町村もあります。

気になる方は、いつ頃に区分が出そうか市町村の窓口に聞いてみましょう。

1次判定

- 調査員がまとめた認定調査票

- 市町村からの要請で書かれる主治医の意見書

この2つを、市町村がコンピュータ判定にかけます。これが1次判定です。

1次判定で仮区分が出ます。

2次判定

市町村の審査会(専門家の集まり)で、1次判定結果をもとに検討されます。これが2次判定です。

1次判定との違いは、人が行うことです。

審査員には事前に調査資料がおくられ、審査日までに目を通すことになっています。

特記事項(文章)を読み、支援の必要な度合いを理解し、障害支援区分を検討します。

申請者への通知

障害支援区分の決定後、市町村は障害福祉サービスの受給者証を発行し、ご本人に郵送します。

ちなみに障害支援区分の「認定日」は、2次判定が行われた日になることがあります。

つまり、「受給者証はまだ届いていないけど、サービスは使える」ということがあるんですね。

この辺りのさじ加減は個別の事情によって変わるでしょう。

例えば、計画相談事業者が間に入って相談してくれていると、柔軟に対応してもらえたりしますね。

こうした障害支援区分や福祉制度、障害福祉サービスをよく知るには、現行の障害者総合支援法の理解がマストです。

こちらの本は図解があってわかりやすいし、わたしも買っています。第2版がでるほどの定番本ですね。

障害支援区分についての関連記事

障害支援区分が認定されるのはいつ頃になるか?区分の有効期間は何年か?こちらでわかります。

障害支援区分の認定は、非該当・区分1~区分6の7段階です。でも各区分がどのような状態を意味するのか、わかる人はいるでしょうか?これって実は、具体的な説明がないんですよね・・・。

グループホーム(共同生活援助)に障害支援区分は必要か否か?こちらでわかります。

コメント