相談支援の現場に立つと、迷いや葛藤に直面することは少なくありません。

「この支援は本当に相手のためになっているのだろうか?」

「自分の感情や都合が混じっていないだろうか?」

もしあなたもこのように思ったことがあるならば、すでに専門職として大切な一歩を進んでいます。

今回お伝えする内容は、社会福祉士に限らず、精神保健福祉士や介護福祉士、ソーシャルワーカーに共通するポイントです。

迷ったときに必ず立ち返りたい ――それが「誰のための支援か」という視点です。

相談支援で絶対に外してはならない超重要ポイント

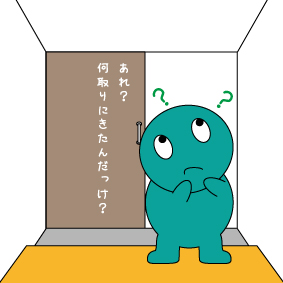

日常生活に置き換えてみる

わかりやすい日常の例で考えてみましょう。

あなたは大学生。女友達のAさんが、好きなBくんのことで相談してきました。実はあなたもBくんが好き。しかしそのことはAさんには秘密にしています。

Aさんは言います。「Bくんに告白しようか迷っている。どう思う?」

このとき、自分の欲求を優先するなら、「Bくんはギャンブル好きだし借金もあるし、授業も遅刻が多いし、やめたほうがいいよ」と否定的に助言してしまうかもしれません。

自分がBくんと付き合いたいという気持ちが、助言の方向を無意識に決めてしまうのです。

一方で、Aさんのためを優先するなら、まず自分の感情に気づき、その葛藤を認めます。

「実は私もBくんのことが好きで、助言がしにくい気持ちがある」と率直に共有する、あるいはAさんの気持ちを丁寧に聴き、Aさんが自分で決断できるよう支える。

LINEの返し方を一緒に考える、Aさんのペースで整理を手伝う――そうした関わりを選べます。

ここに生まれるのが葛藤です。自分の利益か、相手の利益か。

揺れを自覚しつつ、理性で「相手のため」を選び直す。この姿勢こそ相談支援の本質に近いのです。

ソーシャルワークでの葛藤はもっと複雑

現場では、さらに複雑な選択が連続します。

- 組織の利益か、クライアントの利益か。

- 自分のしんどさを軽くするか、クライアントに必要な介入をするか。

- 今は介入すべきか、それとも見守るべきか。

たとえば児童相談所では、保護者の強い抵抗がある中で介入の是非を判断する場面があります。

あえて支援をしないことが、結果的にクライアントの利益にかなう場合もあります。前のめりに動くことだけが正解ではありません。

要は、クライアントの利益と自分の利益は常には一致しないという現実です。

だからこそ、私たちは「誰のための支援か」を繰り返し問い直し続ける必要があります。

自己覚知の難しさと必要性

「誰のための支援か」という問いを手放すと、「結局、誰のための支援をしていたのか」と振り返れないまま専門職人生を歩むことになりかねません。

良い支援をしているつもりでも、自己満足で終わるリスクがあります。

支援を冷静に振り返るのは、早ければ早いほど良い。習慣化すればラクになれるからです。

20代・30代で意識できれば理想的ですが、どの年代からでも取り組む価値があります。

経験が浅いうちから「クライアントのための支援とは何か」を問い続けることが大切です。この思索が自己覚知の営みになります。

AIが相談支援をする重大な欠陥 = 自立を促さない

AIが相談に答える上での、重大な欠点が1つあります。

それは、クライエントの自立を促すどころか、「AIがいないとやっていけない」と感じさせ、考え方や行動をAIに依存させてしまう点です。

AIはテクノロジーサービスとして応答を繰り返す仕組みであり、相手の利益を第一にした返答よりも、結果的に「AIが使われ続けるための返答」をしてしまいがちです。

テクノロジーは使われなければ収益化も広がりも見込めません。したがって、短期的には自立を促すよりも、依存を強める設計が商業的に合理的になることがあります。

たとえば対話型AIでは、応答の末に私たちへ質問を返すことがよくあります。

私たちがその問いに答えると、また新たな問いが返ってくる――その繰り返しが対話のループを生み、注意を引き続ける仕組みになります。

まるで、気になる相手を自分に振り向かせるためのLINEテクニックのような構造です。

同様にスマートフォンやアプリも、1分でも2分でも長く画面に留めるための工夫があちこちに施されています。

きらびやかなアイコンや次々と表示されるショート動画のオススメは、私たちの注意を取り続けるための仕掛けです。

こうした注意を引きつける仕組みは、結果的に依存を生みやすくします。

私たちから「AIもスマホもいらないよ。私たちの力でやっていくから。」と言われては困るのです。

ゆえに、AIや関連テクノロジーは自立を促す作用が弱いという現実があり、だからこそ人間が常に「誰のための支援か」を問い続ける必要があるのです。

理想と現実のあいだで

「誰のための支援か」を問い続けることは、確かにしんどい作業です。それでも、この方向性を目指して歩み続ける価値があります。

理想に近づくプロセスそのものが、支援の質を底上げするからです。

ただし、どうにもならない時期はあります。そんなときは自分の体を大切にすることを優先してください。

休まざるを得ない時は必ずあります。私自身もその経験を重ねてきました。

まとめ──迷ったら「誰のための支援か」を思い出す

迷ったときは必ず「誰のための支援か」を思い出す。

ずれていたら理性的に修正し、クライアントの利益にかなう選択をやり直す。

自己覚知こそが相談支援の原点です。

困難はありますが、ともに頑張っていきましょう!それではまた。

コメント