新・ちいさいひとってどんなマンガ?児童福祉司の経験者のレビューを知りたいなぁ。

こうした思いの方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年で、いちばん長い職歴は児童相談所の児童福祉司です

児童相談所をテーマに扱ったフィクション作品、『新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語』の1巻を読みました。

この本は、児童相談所の児童福祉司(ケースワーカー)を主人公としたマンガです。

私のレビュー結論としては、『読み物としては面白いし、児相の仕事に希望をもってもらえそう。だけど、リアルじゃない。』という感じです。

「面白いから良いじゃん!」って思って読んでいる人には、興ざめするレビューかと思います(苦笑)

例えるなら、ドラゴンボールを観ている人に「実際、かめはめ波なんて出せないよ」「空なんて、飛べないよ」って言うようなもんです。

1巻だけしか読んでないので、同マンガのことをよくわかっているわけじゃないんですけど、ご容赦ください。

ネタバレを含みますし、胸糞わるいかもしれないので、そうした方は閉じてくださいね。

ではでは、レビューしていきますね。

新・ちいさいひと青葉児童相談所物語を児童福祉司の経験者がレビュー

新・ちいさいひと青葉児童相談所物語の概要

この本は、命の危機にある子どもを、正義感ある児童福祉司が救うストーリーです。

テレビや新聞では悪く言われがちな児童相談所や児童福祉司ですが、新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語ではヒーローのように描かれています。

ストーリーもスリリングで面白くて、読んだあとはすっきりしますね。

「新」とついている通り、前のバージョンもあります。

2011年から描かれていて、シリーズとして続いているのは作者さんのお力でしょう。

wikiによると、2021年5月時点でシリーズ累計発行部数は165万部を記録しているそうです。すごいですね。

児童福祉司目線でレビュー

新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語では、児童福祉司は正義感に燃えていて、ヒーローのようで、爽快感があります。

でも、実際の児童福祉司はそんなに簡単じゃないんですよね・・・。

実際、この本に出てくるようなことをしたら、法律に違反したり、トラブルになったりすることもあります。

例えば、

• 親の手紙をこっそり持っていく

• 親の個人情報を他の人に教える

こうしたことは現実ではできません。

本当は法律できめられた手続きやルールがあって、時間がかかったり面倒だったりします。

例えば、『三歳児健診に来なかった母子家庭の訪問』で、腐臭がして児相職員が居宅の中に入る場面。

ドラマチックなんですが、法的にはできません。住居侵入罪に問われかねないです。

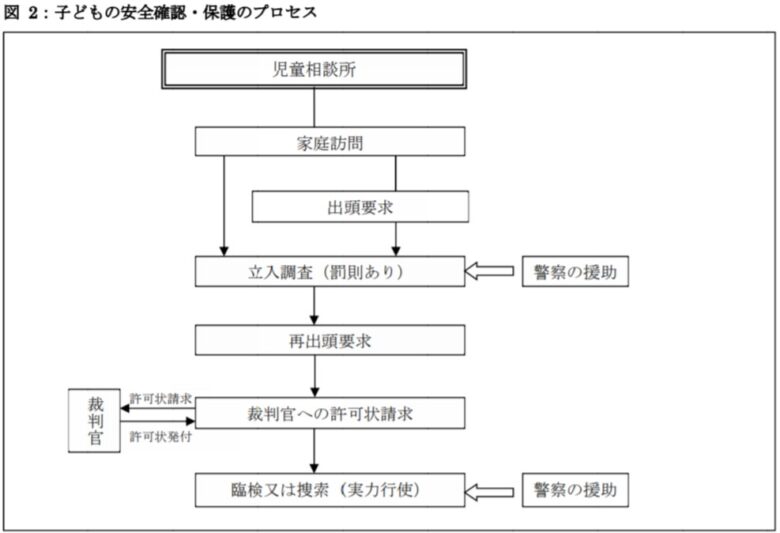

本作品の別ページではちゃんと解説されていますが、本来は以下のプロセスです。

つまり、児相職員が無断で住居に入って良いのは、「臨検又は捜索(実力行使)」の時だけです。(最終手段)

私は実際に臨検に入ったことがありますが、事前に家庭裁判所から許可をもらい、警察と連携して、録画をしながら対応していました。

人の家に強制的に入るのは、法的にはとてもハードルが高いんです。

でも、そんなことしてたら物語としてつまらないですよね。

主人公が「家庭裁判所の許可が下りないと、家には入れない!今日はいったん引き上げよう!」

なんて言ってたら、冷めますよね・・・。

そんなことわかったうえで、新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語はドラマチックにするために、現実と違うことをしているんだと思います。

じゃなきゃ、こんなに売れないし、面白くもないでしょう。

現実であれば、子どもを一時保護した後も、

どこに預けるか?どう支援するか?など、

難しい判断や調整が必要です。地味です。

そして、子どもを救えなかった時や対応が遅れた時は、メディアや社会から厳しく批判されることもあります。

新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語は、児童福祉司の仕事をエンタメ的に知れる

しかし、新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語の良いところは、児童相談所や児童福祉司の仕事を知らない人にもわかりやすく伝えてくれることです。

フィクションだし、実際にはできないことをしている。

あくまで、エンターテイメントとして楽しむ本です。

子どもが助けを求める電話の緊張感はよく描かれていたし、「ちいさいひと」という言葉に込められた意味は好きですね。

良い意味で子どもを子ども扱いせず、一人の人として真摯に向き合う大切さを教えてくれます。

それと、新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語の意義は、ネガティブなイメージの付きまとう児童相談所・児童福祉司に、ポジティブなイメージを加えていることです。

絵になりにくいのが支援現場ですが、『子どもの命を救う』という形で児童福祉司にスポットライトを当てていますね。

ストーリーは緊張感を保ちながら、刑事・探偵ドラマのように展開していくので面白い。読後感は清々しいですね。

最後に

新・ちいさいひと 青葉児童相談所物語は、現実に忠実ではないフィクション漫画です。

児童福祉司や児童相談所の仕事について、エンタメ的に知りたい人にはおすすめできる本ですね。

kindleでも読めるので、ご興味のある方はいかがでしょうか?

児童福祉司のリアリティを求める方には、こちらの本がオススメです。多少の脚色はありそうですが、作者が児童福祉司経験者なのでリアルですよ。

コメント