障害支援区分3とか6って、どれくらいなの?

シンプルに答えましょう。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験はおよそ13年です。

『障害支援区分認定調査員』の職務歴がありますので、そのノウハウをもとに解説いたします。

- 障害支援区分4の人がいるんだけど、軽いの?重いの?

- 障害支援区分2が出たけど、どういう状態のこと?

- 区分1と区分5、支援がたくさんいるのはどちら?

障害支援区分の各区分は、どういう状態を意味するのか?

これを状態像とよびます。

例えば、次のような具体例です。

- 区分○は、一人で洗身・洗髪できない

- 区分○は、外出には見守りが必要

では結論です。

障害支援区分の定義には、各区分の状態像の具体的な説明はありません。

一応、定義はあります。でも、私たちが求めるような説明ではないんですね。

定義はあるのに、具体的じゃない・・・?

どういうことか、解説していきますね!

解説動画:障害支援区分の状態像【区分1~6の状態はどれくらい?】元認定調査員解説

このブログの内容は以下の動画でも解説しています!

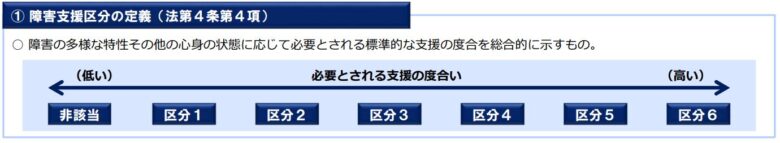

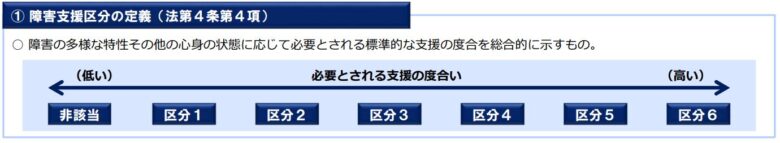

障害支援区分【厚生労働省による定義】

障害支援区分は、「必要とされる支援の度合い」を次のように示しています。

出典:厚生労働省HP 01_障害支援区分の概要_R2データ

最も支援が必要なのは、区分6です。

厚生労働省は障害支援区分の定義を、次のように示しています。

引用元:厚生労働省HP 障害者総合支援法における障害支援区分認定調査員マニュアル

非該当 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「非該当」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分1 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分1」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分2 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分2」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分3 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分3」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分4 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分4」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分5 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分5」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

区分6 認定調査の結果や医師意見書により確認された「申請者に必要とされる支援の度合い」が、これまでに「区分6」と判定されるケースが最も多い状態像に相当する場合。

説明になってない!

釈然としないよね。

残念ながら、障害支援区分には

- 区分1は○○な状態

- 区分2は○○な状態

- 区分3は・・・

のような具体的説明は、ありません。

なお、定義では「これまでに」と繰り返されていますよね。

「これまでに」がいつのことかというと、

2009年度~2011年度の認定データ(約 14,000 件)のことです。

前例踏襲。行政にありがちなパターンです。

う~ん・・・モヤモヤする。

各区分で使えるサービスの違いをみてみよう。

状態像のイメージがわくはず。

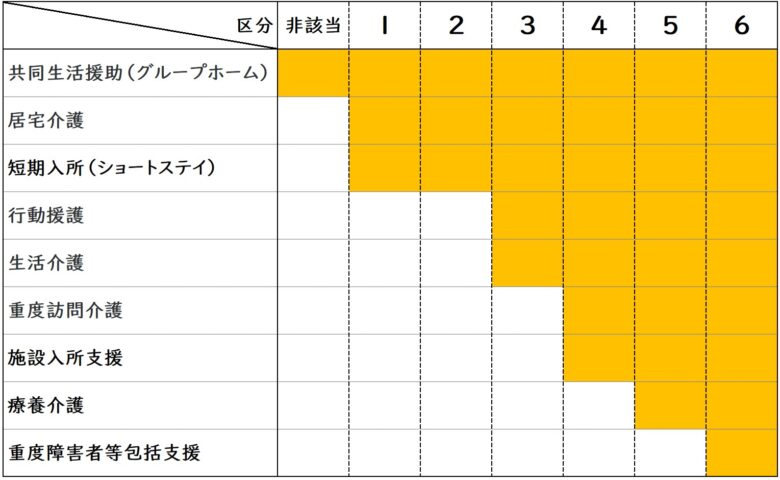

区分別 使える障害福祉サービスの一覧

障害支援区分ごとに、使えるサービス・使えないサービスがあります。

障害支援区分が高いほど、使えるサービス種類は多いです。当然ですね。

障害福祉サービスの中から、障害支援区分が関係するサービスを抜きだしたのが↓です。黄色部分が使えるサービスです。

(注)障害支援区分以外にも利用条件があります。表はあくまでイメージです。

利用条件を正確に知りたい方は、↓の厚生労働省HPをご覧くださいね。

区分によって使えるサービスが変わるんだね。

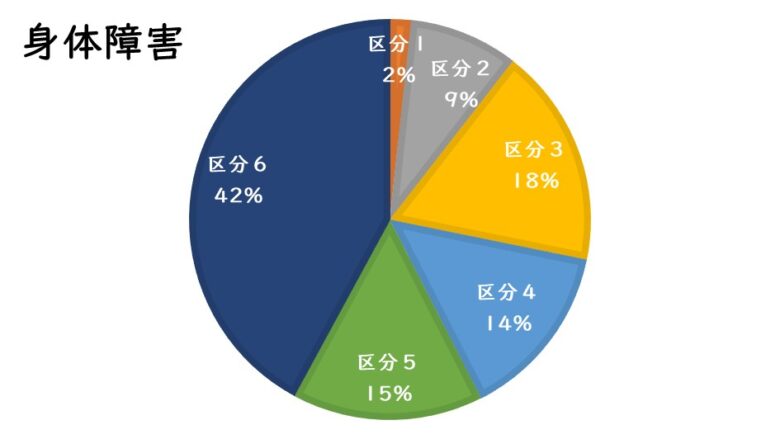

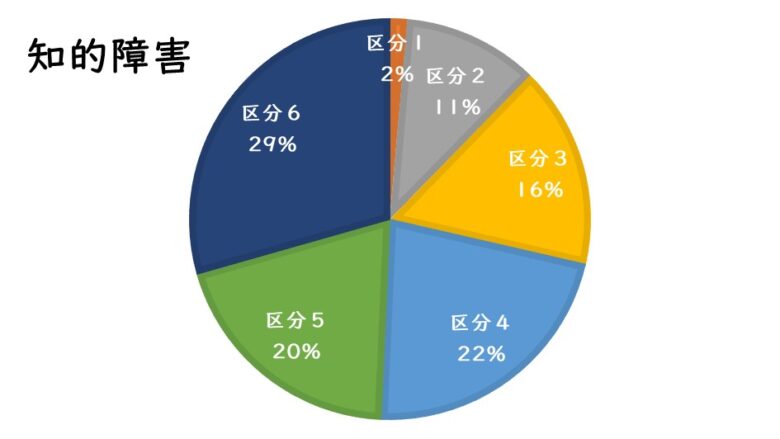

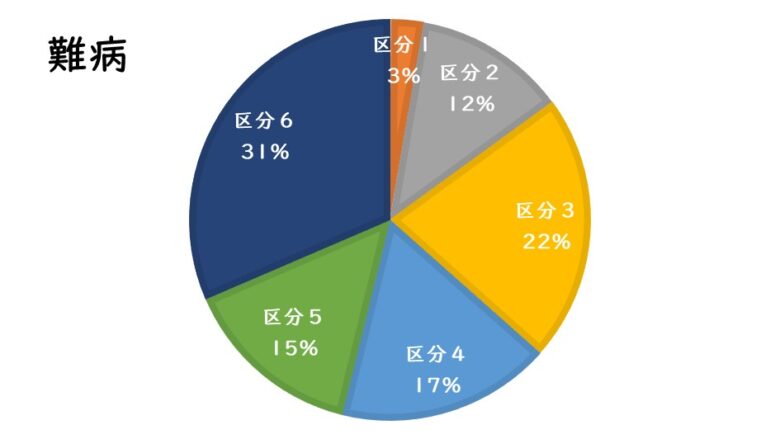

障害別 障害支援区分の構成割合【身体障害・知的障害・精神障害・難病】

障害の種別ごとに、各区分の割合は違います。

それぞれみていきましょう。

参考データ:厚生労働省HP 障害支援区分の審査判定実績(令和元年10月~令和2年9月)

身体障害 障害支援区分の構成割合

身体障害は、障害支援区分6が最も多いですね。

知的障害 障害支援区分の構成割合

知的障害も、障害支援区分6が最も多いですね。

区分6と区分5で、全体の50%を占めています。

難病等 障害支援区分の構成割合

え?難病なのに障害支援区分?

平成25年(2013年)から、障害支援区分には難病等が含まれています。

例えば「難病が原因で身体障害がある」といったように、難病と障害には密接な関係があります。

なお、対象となる「難病等」は随時更新されています。

年々、増えていますね。

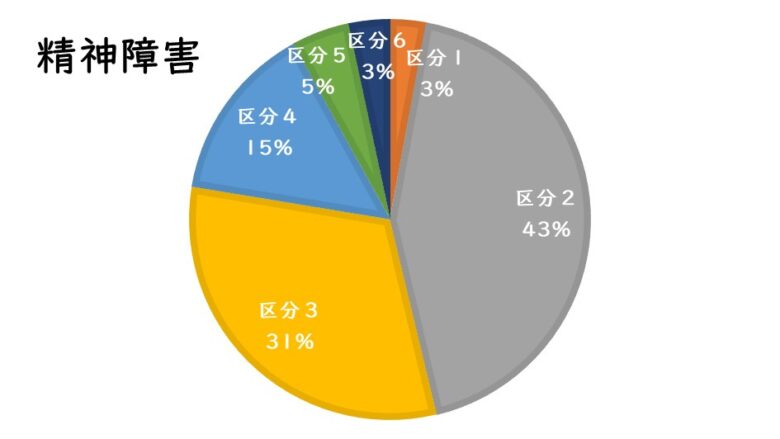

精神障害 障害支援区分の構成割合

精神障害は、区分2が最も多いですね。

区分6は、たったの3%しかありません。

身体障害・知的障害・難病等は、区分6が最も多いです。

その一方で精神障害だけは、区分2が最も多いです。

なぜでしょう?

経験上ですが、精神障害のある方は障害支援区分認定調査の「身の回りの世話や日常生活等に関連する項目」において、支援のあまりいらない人が多かった印象です。

一方で、他の障害はこの項目で「全面的な支援が必要」になりやすかった。つまり、高い区分が出やすかったのです。同じような事情が、全国的にあるのかもしれません。

最後に

もう一度言いますが、障害支援区分の定義には、各区分の状態像に具体的な説明はありません。

不本意ですが、次のイメージで理解しましょう・・・!

出典:厚生労働省HP 01_障害支援区分の概要_R2データ

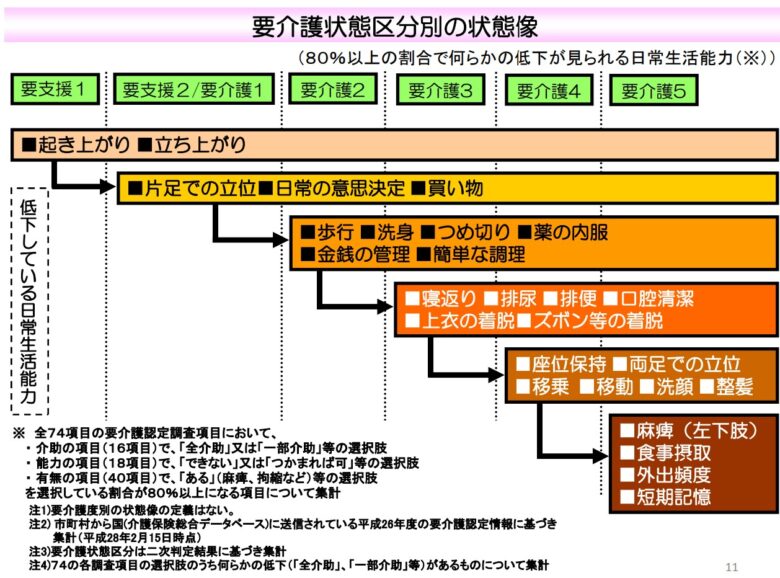

「要介護状態区分」には状態像の具体的説明がある

高齢分野では「要介護状態区分」があります。介護サービスの必要な量を決める基準ですね。

要介護状態区分については、次のような状態像の具体的説明があります。

障害支援区分にも、このような状態像を説明して欲しくなりますよね!

なぜ障害支援区分に具体的説明は無いの?

なぜ障害支援区分には、状態像の具体例が示されないのでしょうか?

おそらく、障害・疾患ごとの状態像が違い過ぎるので、具体例を示せないのでしょう。

例えば介護の必要な度合いなら、基準を説明しやすいです。

しかし、各障害には様々な疾患や困難さが絡んでいて、状態像は一様ではありません。

例えば、「身体障害」とひとくくりに言っても、目が見えない方もいれば、足の動かない方もいますね。

また、例えば身体障害と精神障害では、状態像は違いすぎます。

身の回りの身辺自立について支援のいる障害のある方もいれば、対人関係や社会活動において見守りや同行の必要な障害のある方もいます。

これらを統一した状態像でしめすのは、難しかったのかもしれません・・・。

ちなみに、障害支援区分や障害福祉サービスの根拠法は、障害者総合支援法です。

法の理解なくしてプロは名乗れませんね。

法律の条文を読める方は、しっかり読んでおきたい。

≫参考:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

「難しいのは苦手」という方には、↓の本は図解があってわかりやすいのでオススメです。私も持っています。

【関連記事です】

障害支援区分は、2つの判定で決まります。↓は1次判定の「障害支援区分認定調査」を解説した記事です。

≫障害支援区分認定調査とは?元調査員がカンタン解説

障害支援区分には有効期間があります。原則と例外があるので注意しましょう。

≫障害支援区分の有効期間は何年?【元調査員が解説】

障害支援区分認定調査を行う、「調査員」について解説した記事です。

≫障害支援区分認定調査員とは?【元調査員が解説】

コメント

精神の人達が一番不遇ですね

交通機関の割引もないですし…

もっと精神の人達に支援を厚くすればいいのに

なるなる様

そう思います。他障害と比べると医療費助成等においても精神だけ除外されていたりしますね。

およそ100年前、呉秀三が「我が国十何万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」と言いました。日本で精神疾患のある人々が置かれた状況は、それだけ不遇だということです。

100年経った今でもまだまだ改善されたとは言えない。私も強く問題意識を抱いています。