子どもの意思決定ってどう支援したらいいんだろう?

児童福祉の現場で働いていると、子どもの意思をどう扱うかという場面に、何度も出会います。

そのたびに思うのは――子どもの「意思」は、聴き方ひとつで変わってしまうということです。

言葉の選び方、問いの立て方、表情や声のトーン。

大人が何気なく発した一言が、子どもの答えを大きく変えてしまうことがあります。

たとえば学校では、先生が子どもに「家に帰りたいか、帰りたくないか」と尋ねる場面があります。

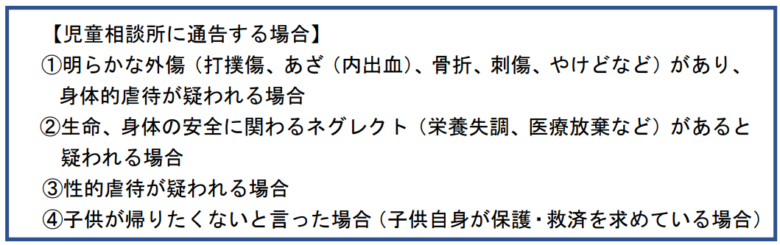

マニュアル上、「帰りたくない」と言えば重大なサインとして扱い、児童相談所に通告することになっています。

≫学校・教育委員会等向け 虐待対応の手引き 文部科学省 令和2年6月改訂版

これ自体は正しい方向性ですが、問題は「どうやってその意思を確認するのか」です。

聞き方ひとつで「意思」とされるものが変わる

「家に帰りたくないよな?」

「家に帰りたい?」

「家に帰るのはどんな気持ち?」

――このわずかな違いで、子どもの答えは変わってきます。

質問者が「家に帰らないほうがいい」と思っていれば、

その意図を子どもは敏感に感じ取ります。

そして質問者の期待に合わせるように答えてしまう。

たとえば、

「家に帰りたくない?」と聞いて、子どもが「うん」と答えた。

それをそのまま“家に帰りたくないと言っている”と扱われてしまうことがあります。

しかしこれは、聞き手の意図を子どもが“読んで反応した”だけかもしれません。

一方で、

「今日、家に帰るのはどう?」と尋ね、

子どもが「帰りたくない」と自ら言葉にした場合――

この2つには決定的な違いがあります。

前者には聞き手の期待や誘導が込められ、

後者には子どもの自発的な表明が含まれています。

こうした違いは、面接記録や事実確認においても大きな意味を持ちます。

クローズドクエスチョン(はい・いいえで答えられる質問)は、証拠能力が弱い。

なぜなら、そこには聞き手の意思が反映されやすいからです。

「うん」で答えられる問いは、

意思確認には向いていません。

基本的に避けるべき質問だと、考えられます。

そして案の定、あとで児童福祉司がオープンクエスチョンで子どもに話を聞くと、

「そんなつもりじゃなかった」と言って、元気に家に帰る子も少なくないのです。

子どもの意思は「大人の言葉」に影響を受ける

子どもの答えや意思は、「どう聞くか」だけでなく、「誰が聞くか」「どこで聞くか」にも大きく左右されます。

たとえば学校という場では、子どもにとって「先生の言葉=正解」という構図があります。

小学生のうちは、大人の言うことをそのまま「正しい」と受け取りやすい。

つまり、大人の聞き方そのものが、子どもの意思を“つくってしまう”のです。

そして多くの子どもは、「今、どんな答えを求められているだろう」「なんと答えるのが正解だろう」と考えながら答えます。

そんな“正解探しの返答”は、本人の意思とは異なるものです。

だから私は、子どもが“正解”を探さなくてもいい場をどうつくるか――そこにいつも腐心します。

中学生以降になると少しずつ自分の意見を言えるようになりますが、それでもまだ影響は大きい。

さらに、知的障害や発達障害、精神疾患などがある場合には、

自分の考えを自由に表明すること自体が難しいケースもあります。

だからこそ、私たちはより慎重な聞き方をしなければなりません。

子どもが安心して言葉を出せる環境を整え、質問の順序やタイミングにも気を配る。

その積み重ねが、事実確認や意思決定支援の基本だと思います。

「丁寧に」よりも「一度で確実に」

ただし、ここで注意したいのは、「丁寧に聞く」ことは“回数を重ねること”ではないという点です。

たとえば重大な虐待――特に性虐待の事案では、

質問そのものが被害の記憶を想起させ、再体験による心理的負担を与えます。

そのため、事実確認の面接(司法面接など)では、

「一度の聴取で、できるかぎり正確に聞き取る」ことが原則です。

何度も同じことを聞くことは、害を与える行為になる。

「丁寧に」というつもりで3回、4回と繰り返すほど、

子どもは混乱し、傷つき、記憶が変質していくこともある。

だから、“慎重に”。

回数を重ねるのではなく、1回の質問にどれだけ集中するか――

そこに、児童福祉司の力量が問われるのです。

こうした「一度で誠実に聴く」姿勢を具体的に学ぶには、司法面接の考え方が参考になります。

特に、仲真紀子編『子どもへの司法面接――考え方・進め方とトレーニング』(金剛出版)は、

面接の構造や子どもへの配慮を、実践的かつ丁寧に解説しています。

クローズドクエスチョンは「尋問」にもなる

児童福祉司は「事実確認面接(NICHDプロトコルなど)」を学ぶことがあります。

虐待の疑いがある子どもに対して、刑事事件にも耐えうる形で事実を確認するための方法です。

NICHDプロトコルの根底にもあるのが、オープンクエスチョン(開かれた質問)の重要性です。

「はい・いいえ」で答えられる質問(クローズド質問)は、

子どもに負担や圧迫感を与えます。

そして、“尋問されている”ような感覚を生みやすい。

怖いのは、大人自身が無意識のうちに

「期待する答えを引き出すような質問」をしてしまうことです。

「家に帰りたくないよな?」「怖かったよね?」――

こうした言葉には、質問者の意図や期待がにじみ出ています。

なぜ、クローズドクエスチョンに流れてしまうのか

現場では、どうしてもクローズドクエスチョンを使いたくなる瞬間があります。

子どもがなかなか答えてくれないと、沈黙に耐えきれず質問を重ねてしまう。

「間ができる=うまくいっていない」と感じ、不安になるからです。

でも本当は、その「間」にこそ大事な意味がある。

子どもが考え、言葉を探している時間なのです。

支援者の側が焦ってしまうと、相手の内側から出てくる言葉を奪ってしまう。

だから、沈黙を恐れない姿勢が大切です。

記憶も「つくられて」いく

もうひとつ大事なのは、記憶も曖昧で、変化するということです。

何度も同じ質問をすると、答えがだんだん変わっていきます。

「昨日ラーメン食べた」と言っていたのに、

「味噌汁も食べたかも」「ご飯だったかも」と変わっていく。

質問の中に「昨日、魚を食べてないの?」と含めれば、

「魚を食べた」と答えてしまうこともある。

つまり、質問の仕方次第で、記憶そのものも上書きされる。

当人にとっても、何が本当だったかわからなくなるのです。

この事実を、ソーシャルワーカーは知っておく必要があります。

意思決定支援は、子どもだけの話ではない

ここまで読むと、「児童相談所の専門的な話」と思われるかもしれません。

でも、これはあらゆる対人支援に通じるテーマです。

児童養護施設の児童指導員や入所施設の職員だけでなく、

大人を支援するソーシャルワーカーにも当てはまります。

人の中には、「人に合わせてしまうタイプ」の方がいます。

親や上司、周囲の意見を優先して、自分の意思を後回しにしてしまう人。

そうした方に対して、ソーシャルワーカーが

「こうしたほうがいい」「あなたはこうすべき」と

自分の考えを押し付けてしまうと、

その人の決定権や自立心を奪ってしまうことがあります。

先導が必要な場面と、そうでない場面

もちろん、急性期にはこちらが一定の方向づけをすることもあります。

危機的状況の中では、安全を最優先に、支援者が判断をリードすることも必要です。

しかし、それはあくまで一時的な対応です。

原則として、私たちは先導しすぎてはいけない。

支援の目的は、相手を導くことではなく、

相手自身が考え、選び、進んでいけるように支えることです。

そのためにできるのは、

「どう思いますか?」「どんな方法がありそうですか?」と問いを投げること。

そして、相手が自分の中から答えを見つけ、「自分で進んでいる」という感覚をもてるように支えることです。

「良いクライエント」にさせてはいけない

ソーシャルワーカーにとって、自分の意見をすぐ受け入れてくれるクライエントは、気分良いかもしれません。

でもそれは危険な関係でもあります。

「私はこの人に役立てている」とソーシャルワーカーの自己効力感は上がる一方で、

クライエントの意思決定力や主体性は失われていく。

だから支援者は、自己覚知が必要です。

「自分の意見を聞かせる」ことが支援ではない。

原則は、相手が自分で選び取れるようにすることなのです。

情報を「伝える工夫」も専門性

意思決定を支えるには、伝え方の工夫が欠かせません。

- 電話で伝える

- 面接で話す

- 紙に書く

- イラストを使う

- 信頼できる人に同席してもらう

――その人の理解力や特性に応じて方法を変えることが大切です。

たとえば重度の知的障害がある方に、言葉だけで説明するのは明らかに不適切です。

それは合理的配慮を欠いているということです。

相手に合わせた「伝え方」を選ぶ力

相手に合わせた表現方法を工夫する――それが専門性です。

だからこそ、相手の理解力や認知の特性を見立てる(アセスメントする)力が必要です。

それが、本人の意思決定を支える基盤になります。

言葉では伝わらない場合もあるでしょう。

だったら、体験していただく。

できる限り多くの方法を試みること。

そこに、私たち専門職の腕の見せどころがあります。

「あの人はどれだけ伝えても理解できない」と100%相手の課題にしたとき、

私たちの成長はそこで終わります。

「伝わらない」は100%こちらのせいではない、でも…

伝わらなかったとしても、すべてが支援者の責任ではありません。

どうしても伝わらないこともあります。

けれど、その前にどれだけ工夫したかが問われます。

「伝えようとする努力を怠らない」――

ここにこそ、ソーシャルワーカーや児童福祉司としての専門性があると私は思います。

「良い人」で終わらせないために

工夫を怠れば、私たちはただの「良い人」で終わってしまいます。

「優しいおじさん・おばさん」で終わる。

それでは、専門職としての存在意義は薄れてしまうのです。

支援者として本当に求められるのは、

“感じの良さ”ではなく、根拠ある言動と継続的な工夫です。

その積み重ねこそが専門性であり、

それを磨き続けることが、結果的に評価・対価・信頼につながっていく。

だからこそ、私たちは専門性を高め続けたい。

それが、福祉職の価値を社会に示す一歩になるのだと思います。

おわりに

子どもの意思決定は、もろく、影響を受けやすい。

だからこそ、慎重に、丁寧に向き合わなければなりません。

そのためには、質問のしかた・伝え方・関わり方を磨くこと。

それが、私たちソーシャルワーカーの専門性の真髄です。

子どもであっても、大人であっても。

「自分の意思で決める」ことを支える。

その営みのなかに、手間も時間もかかったとしても、

ソーシャルワークの本質があるのだと思います。

コメント