アルコール依存症って、どんな病気?どう支援したらいいの?

こうしたギモンのある方へ。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

今回は、アルコール依存症の方を支援する人に役立つと思った本があるので、紹介します。

本書は家族向けのタイトルですが、支援者がアルコール依存症家族の立場を理解して支援するのに役立ちます。

アルコール依存症とは、飲酒が自分の意思でコントロールできなくなり、飲酒によって身体的・精神的・社会的な問題が起こる病気です。

※アルコール依存症は、昔は『アル中』『アルコール中毒』と呼ばれていました

アルコール依存症は、自分では問題があることを認められない『否認の病気』でもあります。

だから、毎日お酒を飲んで問題を起こしている人に、「アルコール依存症じゃない?」「病院に行った方がいいんじゃない?」と言っても

「いや、俺はまだそこまでいってない!」

「酒のんでも酔ってないから。もっとひどいやつがいる。」

「これしか楽しみがないのに!私の苦労がわからないの?」

などなど、反論が返ってきます。このように、本人は治療や支援を受けることを拒否することが多く、問題が繰り返されるので、家族や周囲も困惑します。

しかし、アルコール依存症は適切な治療と支援によって回復できる疾患です。

そのためには、本人が自らの問題を認めて断酒することが必要です。そして、家族も本人も、自分自身を変える視点をもつことが必要です。

『アルコール依存症家族に贈る「回復の法則」25』は、アルコール依存症の人たちを長年支援してきた医師の森岡洋さんが、アルコール依存症家族に向けて書いたものです。

本書では、アルコール依存症とその家族が回復するために必要な知識や考え方、行動を25の法則としてわかりやすく説明しています。

この記事では、本書から私が重要だと思った部分を紹介しますね。

書評|アルコール依存症家族に贈る「回復の法則」25は支援者に役立つ

まず、自分や家族がアルコール依存症の疑いがあるかどうかを確認する方法を知っておきましょう。

アルコール依存症の疑いをチェックするには、世界保健機関(WHO)のAUDITが広く使われています。

AUDITは質問に10個答えればできる、とてもカンタンなスクリーニングテストです。下記のリンクからできます。

それでは、本書から私が重要だと思った部分を紹介していきます。

本書の要点

- 家族が変われば本人も変わっていく

- アルコール依存症は否認の病気

- アルコール依存症からの回復には完全断酒しかない(節酒はできない)

1.家族が変われば本人も変わっていく

森岡洋さんは、本書で次のメッセージを繰り返しています。

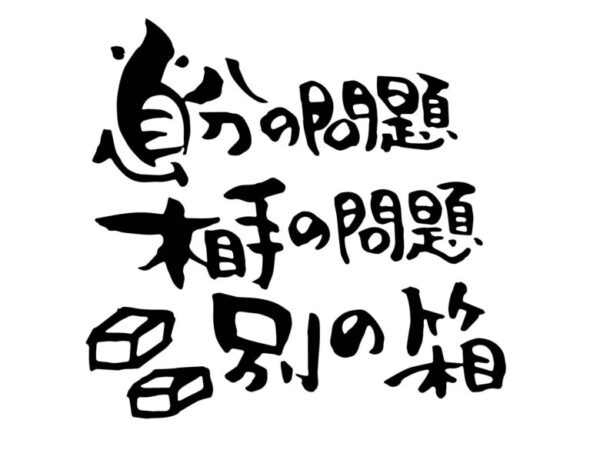

- 他人を変えることはできない。

- 自分を変えることはできる。

- 自分が変われば、相手も変わらざるを得なくなる。

「本人を変えたい」と願う家族や、「周りが悪いから俺はお酒を飲むんだ!」と主張する本人へ、自分が変わりましょうと呼びかけます。

家族には飲酒をやめさせる力は無いし、本人を変えようとしても徒労に終わるだけ。

回復への道は、本人が自らの意志で飲まない決意をすること。それしか無いんですね。

だから、「あなたは●●だから病院に受診に行った方が良い」と根気よく説明するのも、「もうお酒は飲まない」と約束してもらうことも、無意味と言い切ります。

じゃあ何をしたら良いのかというと、相手を変えようとするのではなく、自分が変わること。

家族が変わればご本人も変わらざるを得ないのだから、そのマインドでいきましょうということですね。

2.アルコール依存症は否認の病気

アルコール依存症は自らの問題を認められない否認の病気です。

アルコール依存症の家庭内では、言葉があまり意味をもたないようになります。つまり、嘘が増えるんですね。矮小化して表現することもあります。

例えば以下のように

- 飲んでも途中でやめられます。(実際は、一度飲んだらやめられない)

- 飲まない日も結構ありますよ。(実際は、飲み過ぎでもう飲めなかった)

- 普通にやってますよ?(実際は、夫婦喧嘩が絶えない)

問題が起きているのに認めないので、家族や支援者は不可解に感じます。当然、治療につながりにくい。

しかし大切なのは、問題を否定するのは本人の性格問題ではないということです。

アルコール依存症の問題を認めないことは、アルコール依存症の病理なんですね。

これが理解ができると、本人に肯定的に関わりやすくなります。「なんでわからないんだ!」と怒る必要は無くなります。

周囲が本人を認め、評価することは、本人のアルコール依存症からの回復を促進します。

家族がアルコール依存症を正しく知れば、本人・家族の回復につながる理由はこうした点にもあるのです。

3.完全断酒しかない(節酒はできない)

アルコール依存症は、飲酒量をコントロールできなくなる病気です。

したがって、一滴でもお酒を飲むと止められません。飲めるだけ飲み続けてしまいます。

もはや「お酒は控えめに」というアドバイスが通じるレベルではないんですね。控えめに飲むのはムリなんです。

だから、節酒は不可能。アルコール依存症からの回復は、完全断酒を意味します。

しかし、本人がこの事実を認めて実行に移すのは、とても難しいです。森岡洋さんは「アルコール依存症からの回復は、一人では諦めた方が良い」と言います。一人じゃアルコール依存症から回復できないんですね。

だから、

- 自助グループ

- AA(アルコホーリクス・アノニマス)

- 断酒会

こういったグループや集まりに参加し続けることが、回復への道なんですね。

まとめ

アルコール依存症は、本人だけでなく家族や周囲にも多くの影響を及ぼす病気です。しかし、適切な治療と支援によって回復はできます。

そのためには、本人が自らの問題を認めて断酒することが必要です。また家族も、本人を支えるために自分自身を変えることが必要です。

本書は、アルコール依存症とその家族が回復するために必要な知識や考え方、行動を25の法則としてわかりやすく説明しています。

現場の支援で、夫婦の不仲やDV、子どもへの虐待などが起きている背景をよく観察すると、お酒の問題が絡んでいたりします。

「この人はお酒に強い(自称)みたいだから大丈夫」と思っていたら足元をすくわれます。アルコール依存症は否認の病気ですし、自己申告はあてにできませんからね。

本書は1994年発刊ですが、未だに家族教室でも広く使われています。名著は廃れませんね。

単行本は計127ページ。読みやすい文体でご家族向けなので、アルコール依存症を良く知らない支援者も手に取りやすいでしょう。

アルコール依存症の支援に関心のある方はぜひ読んでみてくださいね。

最後に、アルコール依存症の治療や支援につながる相談機関や自助グループなどの情報も掲載しておきます。

- 厚生労働省:アルコール健康障害対策

- アルコホーリクス・アノニマス(AA)

- 日本断酒会:全日本断酒連盟

- 自助グループ:日本アラノン・家族・グループ

以上、アルコール依存症と家族のための回復の法則という話題でした!

コメント