地域活動支援センターってⅠ型とかⅡ型とかⅢ型もあるけど、何が違うの?

違いは3つ。事業・職員配置・利用者数だよ。

地域活動支援センターは、障がいのある方が通所して利用できる施設です。

この施設には、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の3つの類型がありますが、それぞれ何が違うのでしょうか?

この記事では、地域活動支援センターの類型の違いを、次の3つの観点からシンプルに解説します。

地域活動支援センターの3つの違い

- 職員配置の違い

- 実利用者数の違い

- 事業の違い

この記事をかいた私は、某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

地域活動支援センターの類型【Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型】の違い

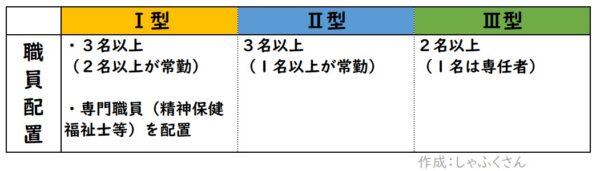

職員配置の違い

地域活動支援センターの類型ごとに、職員配置に違いがあります。

数字が小さい型ほど、職員配置は充実しています。

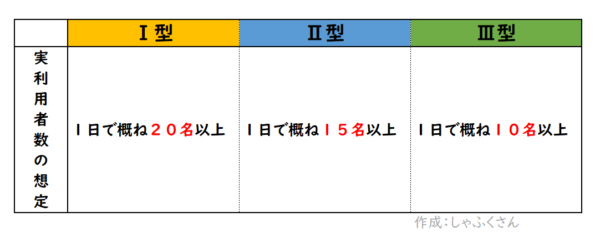

実利用者数の違い

地域活動支援センターの類型ごとに、利用者数に下限が決められています。いわばノルマのように。

数字が小さい型ほど、利用者数が多いイメージです。

Ⅰ型の規模が、1番おおきいんだね!

そう、Ⅰだけに!(おやじギャグですみません)

事業の違い

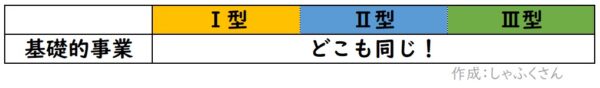

地域活動支援センターの事業は2つあります。基礎的事業と機能強化事業です。

『基礎的事業』はどの類型でも行う

どの類型の地域活動支援センターも、基礎的事業を行っています。

したがって基礎的事業を行っている点では、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の間に違いはありません。

基礎的事業とは次の3つのことです。

基礎的事業の内容

- 創作的活動

- 生産活動

- 地域にあわせた支援

創作的活動?生産活動?なんかむずかしいな・・・

創作的活動や生産活動とは何なのでしょう?バクゼンとしていますね。

実は、「この活動をしなさい」とは決まっていません。

基礎的事業の内容は、それぞれの事業所が独自にできるようになっています。自由度があるんですね。

具体例として、よくある活動は以下の通りです。

- 園芸

- 農作業

- 料理

- 手工芸

- 音楽

- 習字

- 折り紙 など

したがって、創作的活動と生産活動の中身は、それぞれの地域活動支援センターで違います。

そのため実際の地域活動支援センターでよくあるのは、

「Ⅰ型のA地域活動支援センターは料理と手工芸・折り紙を行っているが、同じくⅠ型のB地域活動支援センターは園芸・農作業を行っている」

ということです。

基礎的事業(①創作的活動 ②生産活動 ③地域にあわせた支援)は、どの類型の地域活動支援センターも行っています。

ただし基礎的事業の中身には、地域活動支援センターごとに個性があるということです。

類型ごとに違うわけではなく、地域活動支援センターごとに違うのです。

日々の活動内容は、それぞれの事業所がオンリーワンなんだね。

うん。似てる場合もあるけど、少しずつ違うことが多いんだ!

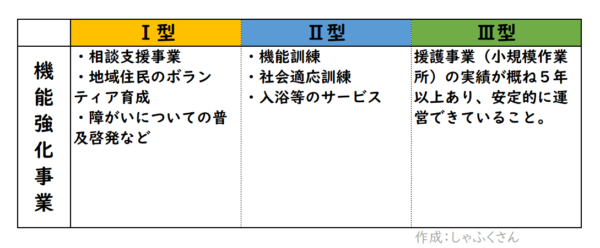

『機能強化事業』の内容は、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型で違う

機能強化事業は、地域活動支援センターの機能を強化する事業です。『地域活動支援センターがもっと役立つようにするための機能』とも言えますね。

これも、地域活動支援センターが必ず行う事業です。

ただし機能強化事業は、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型で違ってきます。

類型によって違うことがわかりますね。Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の違いがハッキリしているポイントです。

ちなみに上の図でⅢ型の箇所だけは、事業の説明になっていないように見えますよね。

調べたところ、地域活動支援センターのⅢ型は過去に無認可作業所(別名:小規模作業所、共同作業所)と呼ばれていた施設のことです。

支援充実のためにⅢ型という類型が設計され、移行できるようにされた背景事情があるようです。

最後に

地域活動支援センターの類型(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)の違いは、事業・職員配置・利用者数の3つです。

それぞれの類型によって、利用できるサービスや活動内容が違います。

地域活動支援センターの類型(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型)の違いは、次の3つがポイントでした。

地域活動支援センターの3つの違い

- 職員配置の違い

- 実利用者数の違い

- 事業の違い

あとは実際の地域活動支援センターを見学したり体験することで、イメージをハッキリさせられるでしょう。

また、地域活動支援センターや他の福祉制度、障害福祉サービスをよく理解するには、障害者総合支援法の理解がマストです。

解説本をまだお持ちでない方には、こちらの本が図解があってわかりやすいのでオススメです。私も持っています。

地域活動支援センターの関連記事

地域活動支援センターって、似た名前のセンターがあったり、似た活動をしている事業が多いです。混乱しますよね?整理記事をつくりました。

コメント