薬って難しいなぁ。たくさんあって覚えられない。でも、覚えた方がいいんだろうなぁ・・・。

こうした思いの福祉現場で働く方へ。

この記事の結論

- 薬のことは全部は覚えなくていい

- 担当している利用者・患者さんの薬マスターになろう

- 『薬剤情報提供書』や『ヤクチエ』を活用しよう

こんにちは、ぱーぱすです。私は社会福祉士・精神保健福祉士で、現場での経験は10年以上になります。

薬の知識は、私たちの仕事に欠かせないものですが、正直なところ、よくわからないものでもありますよね。

薬の名前や効果、副作用など、覚えるべきことがたくさんあります。

利用者・患者さんの薬を管理したり、服用状況を確認したり、薬に関する相談に応じたりすることもあるでしょう。

そんなときに、薬のことを全く知らなかったらどうなるでしょうか?

事故やトラブルに巻き込まれる可能性が高くなりますし、信頼や安心感も失われてしまいます。

ですが、薬について全部覚えるのは無理だし、必要でもありません。

ただし、最低限、知っておくべきポイントがあります。

今回は、「これを覚えておけば大丈夫」というポイントに絞って、お伝えします。

これができればトラブルに強く、シロウトとは一線画した「さすが」と言われる支援ができるはずです。では始めましょう!

福祉現場で薬に関わるときに知っておきたい話|これだけ覚えれば安心

薬の種類は全部覚える必要はないけど、ある程度は知っておこう

まず、薬の種類を全部覚える必要はないです。ご安心ください!

そうしたことは、薬のプロである薬剤師に任せておきましょう。

でも、薬についてある程度は知っておくことが大切です。

なぜなら、薬の知識がなかったら、困ったことが起きたときにどうしたらいいかわからなくなってしまいます。

例えば、利用者・患者さんから「薬を飲み忘れた」「飲み過ぎた」「他人の薬を飲んでしまった」と言われたとき、どうしたら良いのでしょう?

誰かに教えてもらおうにも、医療スタッフがいつもそばにいるわけではありません。

一人で訪問したり、電話で話したりするとき、自分だけが頼りになることもあります。

重大な事故につながったら大変ですよね。人の命にかかわることだってあるかもしれません。

万が一になったら、救急車を呼ぶことになるでしょう。

でも、そもそもどんな薬を利用者・患者さんが飲んでいるのか、知らないことにはその危険性すらわかりませんよね。

「じゃあ、薬の知識は覚えておいた方がいい!」となりますが、薬の種類は本当に多い・・・覚えきれる量じゃありません。

どうしたらいいのでしょうか?

薬の基礎知識①|薬には作用と副作用がある

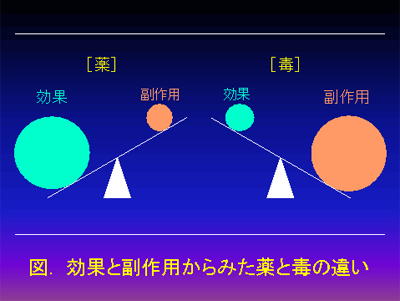

そもそも薬とは良い効き目(作用)と、悪い効き目(副作用)があります。

良い効き目の方が重ければ薬とよばれ、悪い効き目の方が重ければ毒とよばれます

大なり小なり副作用、毒の要素はあるということです。

薬の基礎知識②|薬には「薬剤名」と「商品名」がある

薬には「薬剤名」と「商品名」があります。

たとえば、痛み止めや解熱でよく使われる「ロキソニン」は、第一三共の商品名です。

薬剤名は「ロキソプロフェンナトリウム水和物」で、これを商品化したものの一覧がこちらです。

「ロキソプロフェンナトリウム水和物」だけでこんなにあります。

利用者・患者さんの病気で多いのは、高血圧、糖尿病、高脂血症、てんかんや認知症、精神疾患の方もいるでしょう。

病気が多い方ほど薬の種類や量も多くなります。全て知っているに越したことはないですが、難しいですね。

そこでオススメの方法が「担当の利用者・患者さんの薬マスターになる」ということです。

担当の利用者・患者さんの薬マスターになろう【方法2つ】

私たちは利用者・患者さんのことをよく知る意味で、まずは、担当している方の薬情報マスターになりましょう。

自分の担当している方の薬情報は覚えやすいので、始めやすいわけです。

具体的なやり方は、下記の2つです。

薬情報を覚えるには

- 薬剤情報提供文書を読む

- ヤクチエ添付文書アプリをつかう

まず、てっとり早く知るには、「薬剤情報提供文書」を見ることです。

薬局で薬と一緒に受け取る薬の説明書のような紙のことです。見たことありませんか?

現場では「お薬情報」と言われたり、「薬情」と呼ばれたりします。これを読むことで、何の薬なのかだいたいわかります。

本格的に知りたい方は薬辞典を買うのも良いですが、個人で買うほどの品ではないと思います。

代わりに、とりあえずあると役立つアプリが「ヤクチエ添付文書」です。

薬剤師の方々から注目されており、すでに10万ダウンロード以上です。評価も高いですね。

薬剤師向けのアプリですが、要は薬の情報がわかれば良いので、福祉関係の私たちでも使えます。無料で使える薬辞典ですから、ダウンロードしておいて損はないと思います。

薬を1つ覚えると、1つ以上の薬がわかる

何人かの薬を見ていると「あれ?この薬は○○さんも飲んでるやつだな・・・」と気づくことがあると思います。

薬は同じものを飲んでいる方が多く、胃薬や鎮痛薬はだいたい共通しています。

薬の数はたくさんあるものですが、1つの現場でよく飲まれる薬はけっこう同じ種類のものが多かったりするんです。

それに、商品名には薬剤名が使われることが多いので、1つ覚えると似た名前の薬を目にしたときに効果を想像しやすくなります。

現場で使える薬知識を持つのは、案外カンタンなんです。

福祉現場では自分で目標を作ろう「今日は○○さんの薬を1つ覚える」

福祉現場ではゴールがなかなかありません。ゴールは自ら作らないとカンタンに燃え尽きてしまうものです。このことについて、こんな記事も書いています。

そうならないためには、1日1日何か目標を自ら作ることがポイントです。ゲームで言うと、「クエスト」を自ら作る感じです。

例えば、「今日は○○さんの薬を1つ覚える」とかでも十分なんです。

このクエストを1週間やれば、5つもの薬を覚えることができます。気づけばあなたはレベルアップしていますよ!

もちろん、勉強熱心な方は一気に覚えるのもありです。ご自身に合ったやり方で薬知識をプラスしていきましょうね。

以上、福祉現場で薬に関わるときに知っておきたい話|これだけ覚えれば安心という話題でした。

コメント