こんにちは。私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場経験はおよそ14年です。

この記事では、私が『キャリアガーデン』さんに寄稿した4つの記事の概要と、それぞれを書いたきっかけについてお話します。

社会福祉士・精神保健福祉士ってどんな仕事?人に感謝される仕事?コミュ障でもやっていけるの・・・?

こういった方に役立つ内容です。

社会福祉士・精神保健福祉士は、生活のし辛い人を支援する専門職です。

私がこの仕事を続けている間、色々な経験や気づきがありました。

ブログ記事を書くようになったのは10年ほど経った頃ですが、そうした折、キャリアガーデンさんからお声かけいただき、私の経験や考え方を記事にまとめることにしました。

キャリアガーデンさんは、進路や仕事選びに悩んでいる高校生や大学生、社会人の方々が参考にできるサイトです。

私が寄稿した4つの記事は以下の通りです。

寄稿した4つの記事

では、4つの記事の概要と、それぞれを書いたきっかけについてお話ししていきますね。

キャリアガーデンへの寄稿集|社会福祉士・精神保健福祉士のリアル話

『私が福祉の仕事を約10年続けられた7つの理由』について

続けられた理由7つ

- 給料・年収が安定している

- 福祉以外にしたい仕事・業界が無くなった

- 人とのつながり

- 自分で決めた業界だから

- 気合と根性

- ブログで記事にできたから

- 心から共感できる人を支援する喜び

投稿したのがこちらの記事です。

約10年 ラクな年はほとんどなかった

約10年を振り返ると、ラクな年はほとんど無かったです。

「しんどい、仕事に行きたくない」と思うことは度々ありましたし、

休日も仕事のことが頭から離れず、プライベートを楽しみ切れないことがよくありました。

そうして、自分が病まない対策を、たくさんの本を読んで、いろいろと実践しました。そのノウハウがこの記事。

自分の『しくみ』を理解して、自分が変わっていった

約10年を振り返ると、わたしの価値観や生活スタイルは激変しました。

どういった要因で変わったか?3つくらい思い当たります。

- 自己覚知(自分の『しくみ』の理解)

- 支援の悩み → 本を読んで軽くなる

- 人との深い関わり

特に影響したのは、自分のしくみを理解したこと。これが自己覚知につながりました。

もともと「何となく生き辛いなぁ」「なんでオレはいつもこうなんだ・・・」といった悩みがあったのですが、原因をネットで調べてもよくわかりませんでした。

そこで、たくさん本を読みました。

特に役立ったのは精神科医の岡田尊司氏の著書。社会福祉士や精神保健福祉士なら知っておいた方が良いノウハウをたくさん知れました。

結果、自分の育ちや特性といったものが、今のわたしに大きく影響しているとわかりました。

そうして、次の2つを見極めようと考えるようになりました。

- 変えられる部分

- 変えられないので受け容れるしかない部分

自分の変えられないことは、「否定せずに認めてあげたほうがラク」とわかりました。

わたしの好きなフレーズは、二ーバーの祈りです。

神よ 変えることのできるものについて、それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。

変えることのできないものについては、それを受けいれるだけの冷静さを与えたまえ。

そして、変えることのできるものと、変えることのできないものとを、識別する知恵を与えたまえ。

自分のしくみがわかると、得意なことにエネルギーを集中できる。

そして、「苦手なことはどうしても苦手だし、得意なフィールドでやっていこう」と考えられるようになりました。

支援でも「できないこと」より「できること」に着目するのは、ストレングスモデルと言われます。

自分についてもストレングスモデルで捉えるようになって、価値観が変わったり、生活スタイルや仕事のやり方を変えたりして、ラクになっていきました。

結果的に、自然と、そのような目線で人のことも見るようになったと思います。これが、社会福祉士や精神保健福祉士の仕事を通して、自分が変わっていくと感じる点です。

「人が苦手」「話すのが苦手」でも社会福祉士・精神保健福祉士は大丈夫?

結論は、「人が苦手」「話すのが苦手」でも大丈夫!という話です。

理由は記事をごらんいただきたいのですが、

このタイトルで書こうと思ったきっかけは、現場で仕事をしているとき、後輩から『私、”コミュ障”なんです』と相談されたことがあったからです。

“コミュ障”は「コミュニケーション障害」の略として用いられる言葉で

医学用語の障害とは関係無く、個人の性格によって他人とのかかわりを避ける傾向、他人に無関心な傾向を指す用法もあり、これについては俗にコミュ障という

引用元:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

ネットでもよく使われています。

もしかしたらあなたにも、「自分はコミュ障だから福祉の仕事はできないのでは?」という不安があるかもしれません。

確かに福祉の仕事は、人と関わることがわかりきっている業界なので、人とやり取りするたび、つらいかもしれません。

ですが、実はですね・・・。現場の社会福祉士や精神保健福祉士、福祉の仕事をする人には、コミュニケーションに苦手意識のある人がけっこういます。

正確にいうと、繊細な人が多い。人の機微がわかったり、丁寧に気遣ったりするぶん、人といることに疲れを感じやすい人が多いように思います。

逆に、いつも人とワイワイしているのが好きという人は、それはそれで長所になるのですが、知らないうちに人の気持ちを害していたり、そのことに気づけていなかったりします。

かく言うわたしは、「人が好き!」「人と関わるのが好き!」とはとても言えません。

人と関わる時間も欲しいけど、一人の時間も欲しい。バランスを保ちたいほうです。

だから、「人が苦手」「話すのが苦手」という人がいても、

あなたは福祉には向いていないとか、やめた方が良いとも思いません。むしろ、苦手意識をもっている人は、センスをもっている可能性があります。

そうした話を書いたのが、キャリアガーデンさんに寄稿したこちらの記事です。

社会福祉士や精神保健福祉士に向いている人とは?|価値・知識・技術のはなし

ここでは上記の記事よりもう一歩、踏みこんだ話をしていきます。

社会福祉士や精神保健福祉士に向いている人、向いていない人についてはたくさんの意見がありますね。

わたしの答えは、基本的には『続けていたら向いた人に変わっていくから大丈夫』というものですが、

あなたは、こんな感じに書かれている記事を見たことがありませんか?

こういった意見へのわたしの見解は、正解だけど、不正解でもある、です。

正解といえる理由は、人と関わることが多いから。そうした関わりを好きと思える人の方が、やりがいを感じられて、ストレスも少ないでしょう。

言葉通りの意味だけではなくて、相手のいわんとすることを推しはかったり、こちらの話を伝わるように工夫することも大切なので、コミュニケーションが得意なのは確かに強みでしょう。

しかし不正解ともいえる理由は、たくさん関わって話してたら良い支援ができるわけじゃないからです。

この理由を話すために、ちょっと理論的な話をさせてください。

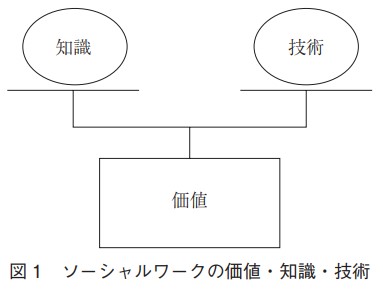

そもそも社会福祉士や精神保健福祉士のソーシャルワークは、『価値・知識・技術』で成りたっています。

それぞれの関係性をしめしている図がこちら。

とってもとっても大切なこと。それは、優れた『知識』や『技術』があっても、それをどのように活かすかは『価値』が決めるということです。

例えば包丁は、美味しい料理をつくる道具として、とても役立ちますよね。

切れ味の良い包丁であるほど、優れています。

しかし包丁は、使う目的によっては「人を傷つける武器」にもなります。

切れ味の良さは、美味しい料理のためではなく、殺傷力の高さへとかわってしまいます。

ソーシャルワークでいうと、包丁は『技術』や『知識』を意味しますし、

”料理のため”や”人を傷つけるため”という目的は、『価値』を意味します。

なので、「人と話すのが好き」とか「コミュニケーションが得意」というのは、技術や知識の話であって、

いちばん大切なのは『技術』や『知識』を使う目的であり、『価値』なんですね。

なので話を戻すと

「人と話すのが好き」で「コミュニケーションが得意」であっても、使い道を間違っていると「自分の利益のために誘導する・洗脳する」みたいな方向にも使えてしまうので、

むしろ人に害をもたらすことだってあるのです。

まず大切なのは『価値』であり、かみ砕いて言うと

- あなたの『技術』や『知識』を使う目的は何か?

ということです。

なので、もしあなたが「人が苦手」「話すのが苦手」でも大丈夫です。

技術的なことは、やっていたら磨けますから。

社会福祉士のイメージと現実とのギャップ

イメージほど感謝されない?

世間では、社会福祉士や精神保健福祉士は人から「ありがとう」と言われる仕事というイメージがあるかもしれません。

しかし現実は違います。(残念!)

感謝されることは、あまりないと感じます。

そもそも、感謝されることを目的にやってはいけない仕事です。

なぜなら、「感謝されたい」は自分の欲求だから。自分のために支援をするのではないからです。

だから、これから社会福祉士や精神保健福祉士をめざそうかと迷っている人には、その現実を知っておいてもらいたかった。

断っておきますが、「感謝されたい」という気持ちがあること自体は、モンダイありません。私もそうだし、人にはそうした欲求があるものです。

感謝されたい欲求があるからといって、社会福祉士や精神保健福祉士に向いていないのではありません。それは自然なことです。

そうした話を書いたのがこちらの記事です。

支援には正解が無い?

社会福祉士なりたての頃のわたしは、「支援には答えがある」と思っていました。

しかし、無かったんですよね。間違いはあるくせに・・・。

学校の勉強に例えるなら、社会福祉士や精神保健福祉士の取り組む課題は、文章問題や自由記述の繰り返しです。

社会福祉士や精神保健福祉士が支援するのは、人の人生の生きづらさの部分ですが、

そもそも人生に正解はないので、支援には答えというものがほとんどありません。

なので、その人がどうしたいか、どうなりたいかを拠り所にしていくことが大切です。

そうしたわたしの戸惑いや体験をまじえた話です。

キャリアガーデンへの寄稿記事一覧

最後にもういちど、寄稿記事の一覧をのせておきますね。

社会福祉士や精神保健福祉士のリアルをしったうえで、「なりたい」と思われた方は、ぜひチャレンジしてほしいです!同志が増えるのは、嬉しいです。

社会福祉士になるには、どうしたら良いか?こちらの記事でルートを見つけてください。

精神保健福祉士になるルートは、こちらで見つけられるでしょう。

今回はここまでです!あなたの進路決定に役立つと嬉しいです。

コメント