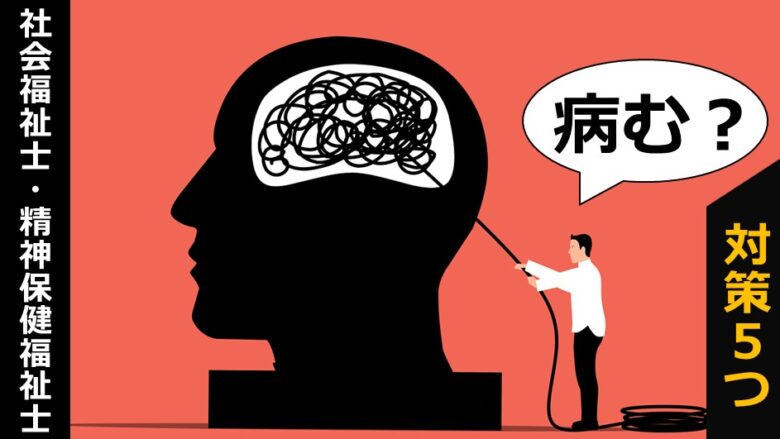

精神保健福祉士や社会福祉士は病む人多い?病気の人と関わってたら自分も病みそう・・・。

こういった思いの方へ。

- 【体験談】私も「自分が病むのでは」と不安だった話

- 精神疾患の人と関わってわかったこと

- 社会福祉士・精神保健福祉士が病まないための5つの対策

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年で、いちばん長い職歴は児童相談所の児童福祉司です

社会福祉士も精神保健福祉士も、『心身の健康状態の不調』は退職要因の約3割です。

| 「心身の健康状態の不調」を理由に辞めた割合 (複数回答) | |

| 社会福祉士 | 28.0% |

| 精神保健福祉士 | 31.5% |

参考:(公財)社会福祉振興・試験センター調査

英語では次のことわざがあります。

意訳:多くの人が羊毛を刈りに行ったのに、毛を刈られて帰ってくる

つまり、「人を支援しようと思って福祉の仕事についたけど、病気になって仕事を辞めて支援される側になる」という笑えない話です。

精神疾患は誰もがなりうる病気です。

そして精神疾患は『心の風邪』という軽いレベルではなく、『心の骨折』というレベルです。

残念ながら毎年のように、現場ではメンタルが原因で休職したり退職していく人がいます。

いつ、わたし達に番がまわってくるかわかりません。

ではどうしたら良いのか?結論の5つがこちら。

病まない対策5つ

- 楽しめる運動を習慣化する

- 睡眠の時間&質を堅守

- プライベートでは没頭できる活動をする

- 副交感神経を優位にする『4・4・8呼吸法』をマスター

- 科学的に証明された『究極の食事』をとる

それぞれ解説していきますね。

精神保健福祉士・社会福祉士は病む?【10年超を支えた5つの対策】

【体験談】わたしも「自分が病むのでは」と不安で苦しんできた

学生の頃、わたしは社会福祉士や精神保健福祉士になるか迷っていました。

(しんどくなっている人を支援すると、自分まで病気にならないか・・・)

わたしの休日はインドア。ゲーム好きな内向派でした。

社交的じゃないし、コミュニケーションが得意でもない。

ちょっと外出するだけで、「疲れた~」とベッドに横になってしまっていました。

就職してからも、数年はメンタル面で悩んだり苦しんでいました。

そんな私だったので、

- 「病まないためにはどうしたら良い?」

- 「どうしたら楽になれる?」

このことは、文字通り私の死活問題だったのです。

自分が病まない対策を確立できたきっかけ2つ

精神疾患のある人達との関わり

仕事で精神疾患のある人を支援しているうちに、どんな習慣の方が多いかわかりました。

そもそも精神疾患のある人は、生活習慣の悪い人が多いです。

- 不規則な食事

- 暴飲暴食

- 日中に外に出ない

- 運動不足

- 夜中までスマホ・ゲーム

- 寝不足

こういった悪い習慣のまま、睡眠薬とかを飲んでムリやり眠ろうと試みるわけなので、

体をいじめるようなものです。

わたし毎日運動してぐっすり眠ってるんですけど、うつ病なんですよ~

こう言う方は見たことないですね。

しかし精神疾患のある方が日中にデイケアや作業所などへ通うと、みるみる回復していくことがあります。

どうしてなのでしょう?

理由は、食事・運動・睡眠に良い影響が起きやすいからと考えられます。

- 運動量が増える

- 睡眠が規則的になる

- 栄養が良くなる

決まった時間に用事があれば、

決まった時間に起きる → 外で活動する → 適度に疲れる → 夜に眠りやすくなる → リズムができる

こんな感じで、生活リズムが健康的になっていくんですね。

それに通所先では、バランスの良い食事を食べられたりします。

食事・運動・睡眠の改善は回復の基礎なんですね。

それならば、私たちも同じことをすればメンタルを強くできるはずということです。

本をむさぼり読んで救いを求めた

わたしはけっこう読書家で、特に30歳頃から本をむさぼり読んで、片っ端から実行していった時期があります。

トライ&エラーのくり返しで、やめてしまった対策も数多くあります。

いまだに続いている病まないための習慣は

- 本当に効果を実感できたこと

- 科学的な裏付けのあること

- ラクにできること

こういったことだけです。

病まない対策1:楽しめる運動を習慣化すべし!

楽しめる運動を習慣化しましょう!

これは、社会福祉士・精神保健福祉士となるあなたに、マストでおすすめしたいです。

現場で「しんどいなぁ」と病みそうになっている後輩たちは、たいてい運動していません。

近年の研究では、運動にはうつ病を予防する効果があると明らかになっています。

他にも運動には効果があって、

- 脳の血流が良くなる

- 頭の回転が速くなる

- 勉強・仕事の能率が上がる

- ストレス解消になる

- ストレス耐性がつく

- 立ち直りが早くなる など

つまり、運動すればメンタルが強くなると言われています。

心配事が好転するわけでもないけれど、運動すると「まぁ良いか」「大したことでもないな」と、捉え方が変わったりするわけです。

私は運動が大嫌いです。めんどくさいし、効果もわかりにくいし。

例えばゲームで、ポケモンを育てるならわかりやすいですよね。

レベル上げに手間はかかりますが、経験値は数字でたまっていくから、モチベーションを保ちやすい。

でも、リアルで運動しても効果はわかりにくいですね。

そんな私を「運動したい!」と思わせてくれた本が、『脳を鍛えるには運動しかない!最新科学でわかった脳細胞の増やし方』でした。

分厚いけど、20代の私に読ませたい本です。

どんな運動をしたら良いか?

肝心なのは、どんな運動をするかですが、あなたが楽しめる運動が良いです。

だって、楽しくないと続けられないから。

人の忍耐力は知れているし、頑張ることは続きません。

でも、楽しいことはどんどんやりたくなりますよね。

- ヨガ

- ウォーキング

- ランニング

- スポーツ

- 登山 など

なんでも良いでしょうけど、有酸素運動が特に良いとされています。

ちなみに、わたしが3年ほど毎朝している運動はこちら。

バーピージャンプと腕立てを組み合わせた運動なんですが、

- 準備運動ふくめて10分以内でできる

- 高強度のトレーニングなので、脳がスカッとする

- 室内でできるので、雨の日に途絶えてしまうことが無い

- パジャマのままでもできる

注意点は、ケガしないように準備運動しようということ。

くわしくは下記の記事でも解説しています。

≫【病む?】社会福祉士・精神保健福祉士のストレス解消法【4分対策編】

病まない対策2:睡眠の時間&質を堅守せよ!

多くの精神疾患は、睡眠不足から始まるといわれています。

そして、睡眠時間は7時間の人が、最も死亡率が低いともいわれています。

なので、まずはあなたも7時間寝るようにしてみてくださいね。

昨日は4時間しか寝てないわぁ~

こんな感じで、寝てない自慢をする人がいたりしますけど、4時間睡眠で大丈夫なのは人間の1%未満です。

ショートスリーパーともいわれますが、遺伝的に特異な人だけなんですね。

「短い睡眠に体をならす」といった怪しい広告があったりしますが、科学的根拠はありません。

睡眠不足になると、勉強・仕事のパフォーマンスは下がります。

例えばあなたの本来の力は100あるのに、寝不足だと発揮できるのは30までという感じです。

なにより、睡眠不足は脳のパフォーマンスを落とすし、病むコースです。

- 明日が休みだから遅くまで起きてても大丈夫だよね!

- 休みの日だから、寝だめしよう

これはNG。メンタルに良い話ではありません。

なぜなら、睡眠リズムを乱すと、睡眠不足・質の低下につながりやすいから。

気持ちはわかります。世間的には「これくらい良いでしょ?」と思われるでしょう。

でもあなたがご自身のメンタルを心配しているのであれば、「毎日〇時には寝床に入る」「〇時には起きる」といった習慣をつけた方が良いです。

習慣化すると脳が眠るタイミングとしてインプットするので、寝つきも良くなりやすいです。

そして日中には太陽の光を浴びること。体内リズムを整えるためです。

7時間眠ればパーフェクトとは言えません。睡眠の質も大切です。

ダメなのは次のような習慣。

- 寝る前にブルーライトを浴びる

ex.テレビ、スマホ - 寝る前に激しい運動

眠る前にブルーライトを浴びると、睡眠の質が下がります。

ブルーライトは昼間の光なので、脳がせっかく「そろそろ夜だし寝ようかな~」と思っていても、「あれ?まだ昼間?」と錯覚してしまうんですね。

すると再び夜モードに変わるまで、時間がかかってしまうのです。で、睡眠の質が悪くなります。

・・・でも、見ちゃいますよね?

対策は次の3つ

ブルーライト対策

- ブルーライトカットのメガネをかける

- スマホ画面にブルーライトカットのフィルムをはる

- スマホを「おやすみモード」などに設定する

スマホ設定のやり方がわからない方は、こちらをご参考に。

≫参考:スマートフォンの便利機能「おやすみモード」ってなに??

要点をまとめます。

- 睡眠の質を高めよう

- 寝る前はブルーライトを浴びないのがベスト

- どうしてもスマホ・テレビを観たい時は、ブルーライトをカットしよう

睡眠をマスターして、仕事と勉強のパフォーマンスを上げる&メンタルを強くするには、次の本が役に立ちました。

病まない対策3:プライベートは没頭できる活動をしよう!

プライベートは没頭できる活動をしたほうが良いです。

なぜなら、仕事が終わっていて、考えても仕方のないことなのに

- あんな支援をして良かったんだろうか・・・

- 来週のケース対応、どうしよう・・・

- ミスしてしまった。自分ってダメなやつだ・・・

こういった思考が頭のなかでグルグルしていると、自分で自分を傷つけているようなものだからです。

しかし残念ながら、こうした考え方のクセを変えるのはカンタンではありません。

「ポジティブに捉えよう!」と捉えてみても、1周まわってまた同じようにネガティブになったりすると思います。

「同じことを繰り返し思い出して悩むこと」を反芻思考とよび、精神疾患になるリスクを高めるといわれています。つまり、病みやすくなる。

ではどうしたら良いかというと、

そうした心配事をかんがえる余地がないくらい没頭できる活動をもつことです。

そうして時間が経過していくうち、例え思い出してしまってもダメージが減るのです。

「もうあのことを考えるのはやめよう」と思っても、頭から離れません。辛いけど、人間はそういうものですね。

忘れた結果、他のことに集中できるのではありません。逆です。

他のことに集中しているので、忘れられるということです。

例えば気になることがあっても、人と過ごしているうちに気がまぎれた体験は、あなたにもあるはず。

そのように気をそらせてくれる関係や夢中になれる活動は、あなたのメンタルを守ってくれます。

運動でも趣味でも特技でも良いし、家族・彼氏・彼女・友人でも良いでしょう。

あなたオリジナルの、没頭できる何かを探してみてください。

でもボクにはそういう熱中できることが無いわ・・・

誰でも集中できる方法は、「数字を忙しく数える」です。

『いち、にー、さん、しー、ごー、ろく・・・』と、数字を数えながら悩む、というのは人にはできません。

これは、人間の脳は同時には1つのことしかできない原理をつかったものです。

≫参考図書:SINGLE TASK 一点集中術――「シングルタスクの原則」ですべての成果が最大になる

もしできたとしても「数字を数える合間に考える」くらいでしょう。

しかしあなたはもしかしたら、周りに「ぜんぜん悩まない」という人がいて、その人みたいになりたいと感じているかもしれません。

でも残念ながら、そうした人のようにはなれないことが多いでしょう。先天的なもので、生まれもっての違いということが多い。

なので、変えられないことは受け容れて、変えられることにエネルギーをそそぐのです。

変えられるのは、私たちの行動。没頭できる活動をもつということです。

病まない対策4:副交感神経を優位にする『4・4・8呼吸法』をマスター

やることはカンタンです。

4・4・8呼吸法

- 4秒かけて息を吸う

- 4秒間、息をとめる

- 8秒かけて息を吐く

これだけ。

人には交感神経と副交感神経があります。

交感神経が優位な状態はバトルモード。興奮、怒り、緊張といった状態ですね。

例えば仕事中にケースの対応をしている時や、プライベートでも「なんであんなミスをしてしまったんだろう・・・」とくりかえし悩んでいる時は、

交感神経が優位になっていたりするでしょう。これが長期間続くと、うまくスイッチが切り替わらなくなって、不眠に苦しんだりするのです。

つまり、病みやすくなる。心身はボロボロになっていきます。

逆に、副交感神経が優位な状態とは、リラックスモードです。つまり休憩中ってことですね。

病まないためには、副交感神経を優位にした方が良いです。

副交感神経を優位にして、意図的に体をリラックスモードにできるのが呼吸法です。これは科学的に実証されています。

「4・4・8呼吸法」は不安やストレスを取り除く呼吸法で、紹介されているのはこちらの本。

呼吸法はいつでもどこでもできます。仕事中とかプライベートでも。

騙されたとおもって、10分試してみてくださいね。

やる前とやった後で、気分を100点満点で点数化してみると、効果をより実感しやすくなるでしょう。

病まない対策5:科学的に証明された究極の食事をとるべし!

バランスの取れた食事が良いのは、誰もが知っていますね。

ではどんな食事をとれば良いのかは、私はこちらの本で学びました。

本当に体に良いのかよくわからない、科学的な裏付けのない情報が出回っています。

あれこれ信じるのではなく、ちゃんとエビデンスのある情報にふれるようにしてくださいね。

最後に 習慣化させるコツ

あなたが病まないために、本気でおすすめしたい5つだけを厳選してお伝えしました。

社会福祉士・精神保健福祉士の職業人生は、山あり谷あり。

バーンアウトしそうで心配になることもあるでしょう。

粘り強く続けるには工夫がいります。

あなたが学生なら学生の間に。あなたが社会人でも、まだ間に合います。

ポイントは、辛いことは続けられない、頑張ることは続かないということ。あなたの努力不足とか、だらしないとか、そういう話じゃないんですね。

大切なのは、楽しみや面白みを見出だすこと。あるいは、効果を実感することです。

そうした行動は続きやすく、習慣化しやすいです。

「if thenルール」といって、『〇〇の時は〇〇する』と決めるのも、習慣化に成功しやすいやり方です。

例えば、朝起きたら運動をするとか、23時になったら布団に入るとかですね。

自分の体が一番の資本です。よく休まないと、よく働けません。

人の支援も大切ですが、まずはあなた自身も大切に。ボチボチやっていきましょうね。

とりあえず今日は早く寝るわ

なにか1つでも、今日からやってみてくださいね!今回はここまでです。それではまた!

コメント