部下が発達障害っぽいけど、もう面倒見切れない・・・。

どうしたらいいの?

部下が変わることを期待するのではなく、任せる仕事や配置を変える。

マネジメントで対処すると変化が起きやすいですよ。

こんにちは!私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

発達障害のような部下がいる方は、

- イライラする

- つい厳しく叱ってしまう

- 私のほうも一杯一杯。障害に配慮する余裕なんてない・・・

- 配慮が欲しいのは私の方なのに・・・

と感じている方が多いのではないでしょうか?

社会福祉士や精神保健福祉士は、発達障害のある方を支援する役割があります。私も、仕事で支援してきた実務経験があります。

発達障害のある人への関わり方の基本は、具体的・視覚的に伝えることです・・・

が、それで問題は解決できたでしょうか?

この記事は、そうした関わり方だけではうまくいかなかった方に向けた内容です。

対処法の結論は、適材適所のマネジメントです。

ご存知のとおり、適材適所とはその人を才能に適した仕事につけること。

言い換えると、得意な仕事をまかせ、苦手な仕事をまかせないことです。

えっ、任せる仕事を少なくしたら不公平じゃない? うちの職場にはそんな余裕も無いし・・・

業務の量は変えず、業務の内容だけを変えると良いですよ。

この記事では、発達障害について説明した後、よくある例をご紹介。

その上で、どうマネジメントするかをお伝えする内容となっております。それでは始めましょう!

発達障害の部下の面倒を見切れない!悩みを解決するマネジメント方法

発達障害とは、生まれつき脳の働き方が特別な人たちのことです。

できることとできないことの差が大きいです。

できることはすごく得意だけど、できないことはどうしても苦手です。

だから、できないことを任せてしまうと、大変なことになります。

そのできないことは、『がんばっても練習しても上手くならないレベル』です。

本人も、どうしようもできないのです。(だから「障害」なのです)

「甘えるな!」とか「がんばれ!」と言っても、あなたの気持ちが伝わらず、ムダになってしまいます。

なので、できることを任せて、できないことはなるべく任せないマネジメントをすることが大切です。

発達障害の部下によくあること

発達障害の部下には、こんなことがよくあります。

発達障害の部下によくあること

- 期限までに仕事を終わらせられない

- よく遅刻する

- 約束を忘れる

- 心が病んで休むことが多い

- 報告や連絡や相談ができない

- 他の人に失礼な態度を取ってしまう

- 仕事の順番がわからない

- 言われたことを聞いているようだけど、やってみると違うことをしている

- 忘れ物や失くし物が多い

- 電話の取り次ぎができない

- 会議で寝てしまう

- ルールや規則を厳しく守ろうとして、職場や上司の間違いを指摘する

- 「部長」や「課長」という役職に敏感で、上下関係を強く意識している

そうそう、もう面倒みきれないよ!

そう思ってしまいますよね・・・。

発達障害は生まれつき

発達障害とは、生まれたときから脳の働きに特徴があることです。

生まれつきなので、後から治ったりしないのです。

大人になっても発達障害の特徴を持つ人がいます。これを大人の発達障害と言います。

でも、大人になってから発達障害になるわけではありません。生まれたときから脳の働きに特徴があったのです。

では、なぜ大人になってから気づくのでしょうか?

それは、環境が変わるからです。

環境とは、家や学校や職場など、自分がいる場所やそこで果たす役割のことです。

学生のころは、自分に合った勉強や趣味をしていれば問題ありませんでした。

授業でも、机にすわっておとなしくしていれば、先生たちからは「問題なくやっている」と思われて見過ごされます。

でも、社会人になると、仕事や人間関係で困ることが多くなる。

そうした不適応感から、抑うつ的になってうまく眠れなくなったりします。

そうして病院に行ってみると、発達障害だとわかった・・・という具合です。

つまり、大人の発達障害とは、「生まれつき脳の働きに特徴があるけど、大人になって環境が変わって困るようになった人」のことです。

『できないこと』だからミスをする

発達障害の人は、ミスをする仕事が「苦手」ではなくて、「できない」ことが多いです。

「苦手」だと思うと、「教えればできるようになる」と思いますよね。

でも、教えても教えても、できないことはできません。

他の人から見ると、「頑張っていない」と思われますが、頑張っても無理なことは無理なんです。

それは、車いすの人に「階段を登れ」と言っても無理なことと同じです。

車いすの人は目で見てわかりますが、発達障害は目で見えません。

だから、できない仕事をやらされて、ミスばかりして、自分がダメだと思ってしまいます。

それで、自分を守ろうとして、言い訳をしたり隠したりしてしまいます。

「言い訳がましいので腹が立つ!」と思われるかもしれませんが、こうした背景があるんですね。

発達障害の3種類

発達障害は、人それぞれ違います。

グラデーションになっていて、例えば、発達障害に点数があったとしたら、「30点」の人もいれば「80点」の人もいるのです。

そして、発達障害は種類もさまざまにあります。 主には次に3つに分けられます。

発達障害3類型

- 自閉症スペクトラム障害 (ASD)

- 注意欠陥多動性障害 (ADHD)

- 学習障害 (LD)

自閉症スペクトラム(ASD)の特徴

自閉症スペクトラム(ASD)の人は、人と上手に話したり関わったりすることが苦手です。 自分の興味ややり方やペースが大切で、変えたくないと思っています。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴

注意欠陥多動性障害(ADHD)の人は、注意力が低くて、じっとしていられなくて、衝動的に行動します。

他の人から見ると、「だらしない」「急に怒る」「おっちょこちょい」と思われやすいです。

学習障害(LD)の特徴

学習障害(LD)とは、知能は普通なのに、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」などの能力が苦手なことです。

有名な俳優のトム・クルーズも学習障害だったと言われています。

ボクの部下はどのタイプ?

実は・・・発達障害をはっきりと診断するのは、経験豊富な医者でも難しいんです。

発達障害の診断が難しい理由は3つあります。

- 特徴が似ていることが多いから

- 年齢や環境によって、目立つ症状が変わることがあるから

- 虐待などの影響で発達障害のような状態になることがあるから

発達障害の診断が難しい理由

だから、例えば「自閉症スペクトラム(ASD)という障害があるけど、注意欠陥多動性障害(ADHD)もある」っていう人がたくさんいます。

発達障害と一言で言っても、一つにまとめられない理由

ここで大切なことを1つ。

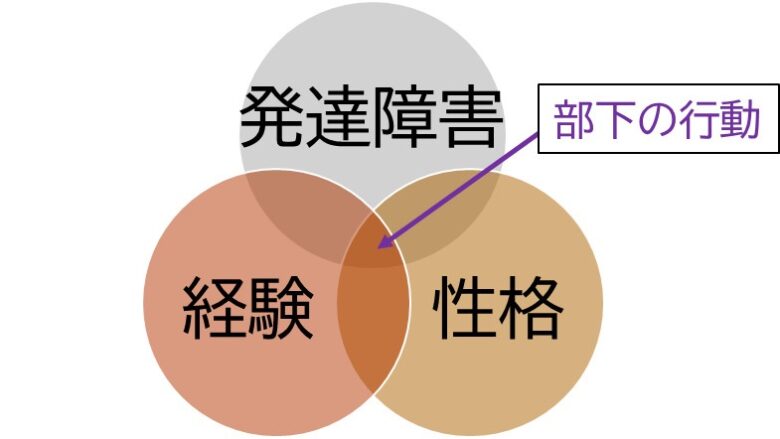

「部下が失敗した理由=発達障害」とは限りません。いろんな要因が絡み合って失敗が起きることもあります。

ASDもADHDもLDも、重なり合うことがあります。

発達障害には程度があります。

性格や生まれ育ちや経験は人それぞれです。

「発達障害がある人はみんな同じ」なんてことはありません。個人差が大きいのです。

わかりやすく図にするとこんな感じです。

このように、本人の特徴に加えて、周りの環境(職場や仕事内容)も影響します。

だから、私たちがまずできることは、環境を工夫することであり、マネジメントです。

発達障害の部下のマネジメント方法(ASDとADHD別)

発達障害の部下のマネジメント方法(ASDとADHD別) 発達障害の部下が力を発揮できるかどうかは、環境や仕事によって変わります。

つまり、マネジメントが上手くできれば良くなるということです。

ここからは発達障害でも多い次の2つに絞って、どんな仕事を任せると良いかお伝えしていきます。

- 自閉症スペクトラム(ASD)

- 注意欠陥多動性障害(ADHD)

また、学習障害(LD)への対応方法は、こちらの記事がわかりやすいです。

自閉症スペクトラム(ASD)の部下ができない仕事

自閉症スペクトラム(ASD)のほうからお話ししていきますね。

あなたの部下がミスをする仕事は、こんな感じでしょうか?

ASDの人ができない仕事

- 人と仲良くする仕事(人と上手くやるのが難しいから)

- 電話で話す仕事(目で見るのが得意なので、声だけだと困るから)

- いろんなことを同時にする仕事(注意力を切り替えるのが難しいから)

- 他の人や会社と話し合う仕事(人と上手くやるのが難しいから)

- 変わりやすい仕事(柔軟に対応するのが難しいから)

- 新しい考え方が必要な仕事(想像力が足りないから)

- 締め切りが厳しい仕事(自分の好きなことを優先してしまうから)

自閉症スペクトラム(ASD)の人ができない仕事は、「人と関わったり、変化に対応したり、想像力を使ったりする仕事」です。

こういう仕事を任せると、ミスを繰り返しがちです。

ミスを繰り返す理由は、自閉症スペクトラム(ASD)の特徴2つです。

- 人と関わるのが苦手

- 自分の考え方にこだわる

自閉症スペクトラム(ASD)の部下ができる仕事

部下は自閉症スペクトラム(ASD)のタイプでしょうか?

もしそうなら、次に紹介する得意な仕事を任せると、上手くいくかもしれません。

自閉症スペクトラム(ASD)の部下ができる仕事

- マニュアルがあって、その通りにやればいい仕事(自分で考えるのが苦手だから)

- できたかできなかったかがはっきりわかる仕事(想像するのが苦手だから)

- 一つのことに集中してできる仕事(自分のペースでやりやすいから)

- データや数字を使う仕事(正しいか間違っているかがはっきりわかるから)

- 自分の興味があることに関係する仕事(興味の有無が激しいから)

- 毎日同じようなことをする仕事(自分のやり方を変えたくないから)

「甘やかしている気がする」と思われたかもしれませんが、これが合理的配慮というものです。

このような仕事なら、ASDの人は問題なくできたり、すごく上手にできたりします。

「毎日同じようなことをする」というのは、つまらなく感じる人もいるかもしれませんが、自閉症スペクトラム(ASD)の人はそれでも平気です。

自分に合った環境ならば、何年も同じ仕事を続けられます。これが強みです。

自閉症スペクトラム(ASD)の人は、得意なことと苦手なことの差が大きいです。

だから、向いている仕事と向いていない仕事がはっきりしています。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の部下ができない業務

次は注意欠陥多動性障害(ADHD)についてです。

まずはできない仕事からです。

ADHDの方ができない仕事

- ケアレスミスが許されない業務(不注意が特性なのでケアレスミスは無くせない)

- 締切のシビアな業務(うっかり忘れてしまうから)

- 秘密をあつかう業務(後先考えず衝動的にしゃべってしまうから)

- ルーティンワークや単純作業(集中力がもたず、じっとしていられないから)

- 危険な業務や集中力の持続が求められる業務(不注意によって事故になる可能性が高いから)

注意欠陥多動性障害(ADHD)の人ができない仕事は「ずっと集中しないといけなくて、地道な仕事」といえます。

こういう仕事を任せると、どうしてもミスをくりかえしてしまいます。

その理由は、特性3つにあります。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴

- 不注意 物事を忘れる、物をなくす、集中力が続かないなど

- 多動性 どうしても動きまわってしまう、じっとしていられない、順番を待てないなど

- 衝動性 思いついたことをそのまま口にする、後先考えず行動するなど

といったことです。

注意欠陥多動性障害(ADHD)の部下ができる業務

あなたの部下は注意欠陥多動性障害(ADHD)のタイプの人でしょうか?

もしそうなら、次の仕事を任せるとうまくいく可能性が高いです。

ADHDの方ができる業務

- 短期間で終えられる業務(短期間なら集中力がもつから)

- 視覚的に見通しのある業務(落ち着いて取り組みやすいから)

- フットワークの良さが求められる業務(多動性を活かせるから)

- 新しい発想がいる業務(多動性や衝動性による思いつきが活かせるから)

注意欠陥多動性障害(ADHD)の特徴がある人は「活発でフットワークが軽い」という長所があります。

新しいことにためらわず挑戦できたり、既存の枠にとらわれない発想をする力があります。

でも、何の配慮もなければ「おっちょこちょい」や「ついうっかりミス」が繰り返し起きてしまい、短所ばかりが目立ってしまうでしょう。

自閉症スペクトラム(ASD)と同じく、障害の無い人よりも能力のデコボコが激しいので、適・不適が目立つということです。

発達障害の部下のマネジメント法

自閉症スペクトラム(ASD)も注意欠陥多動性障害(ADHD)も、得意を任せ、苦手はなるべく任せないマネジメントが大切です。

ゲームに例えるなら、剣士には刀をもたせましょうという話です。杖をもたせて「魔法をつかえ!」と叱っても、できないものはできないです。魔術師に刀をもたせても、やっぱり剣士にはかないません。

発達障害の人は、得意なことと苦手なことの差が大きいです。そういう種族なのです。

だから、仕事も得意なことを任せると良いです。

部下が発達障害かもしれないと思ったら

部下が発達障害かもしれないと思ったら、どうしたらいいでしょうか?

発達障害の人は、自分がそうだとわからないことが多いです。

自分のことを客観的によく見れないんですね。

でも、本人もつらい思いをしています。

なので、病院に行ってみると、先生からアドバイスがもらえるかもしれません。

職場でも、しっかりと対応しやすくなるでしょう。

ただし病院に行ってみるようにすすめるときは、「発達障害だから」と言わないでください。侮辱的な言葉になると思います。

じゃあ、どう言って通院をすすめたら良いの?

ポイントは睡眠です。

たとえば、「最近、眠れていますか?」と聞いてみましょう。あなたが部下を心配しているという文脈で伝えることが大切です。

眠れないことはだれでもあることですから、聞きやすいし、部下も素直に答えやすいでしょう。

最後に 発達障害の部下への対応方法をもっと知りたい方へ

自閉症スペクトラムは10人に1人と言われています。(『障害』とまではいえない軽いレベルの人を含む)

つまり、あなたの会社規模によって次の人数が自閉症スペクトラムの人と推計できます。

- 10人の会社 → 1人

- 100人の会社 → 10人

- 1000人の会社 → 100人

誰もが無関係ではいられない世の中です。

下記の本はさまざまな事例をもとに「上司はどう対応したら良いか」を具体的にまとめてある本です。あなたの苦労を和らげ、部下がいきいきと働くのに役立つはずです。

コメント