作業所や地域活動支援センターへの通所に、移動支援は使えるの?

市町村によるんだ。OKな市町村もあれば、NGな市町村もある。

社会福祉士として実践されている読者さまから、次のようなご質問をいただきました。

土地柄的に、移動支援で行ける場所が少ないです。地域活動支援センターならありますが、移動支援で通うことは役場に認めてもらえません・・・。

このようなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?

施設は、居場所の1つと考えられます。しかし「どうやって通うか」がネックになることはあります。

通所手段に移動支援の活用は考えられますが、可否の判断は市町村次第です。

今回は「移動支援で施設に通えるか?」というテーマでお話しします。

移動支援で施設へ通所できる?答えは市町村次第【社会福祉士解説】

移動支援は地域生活支援事業(裁量的経費)

移動支援の実施主体は、市町村です。また移動支援は、市町村の地域生活支援事業(裁量的経費)です。

したがって、移動支援は市町村の判断で柔軟に対応できることになっています。

言い換えると、市町村による個別差が大きいです。

例えば、A市では移動支援を使えるけどB市では使えない、ということがあります。

支給量(〇時間/月)も、バラつきます。太っ腹な市町村もあれば、シブい市町村もあります。

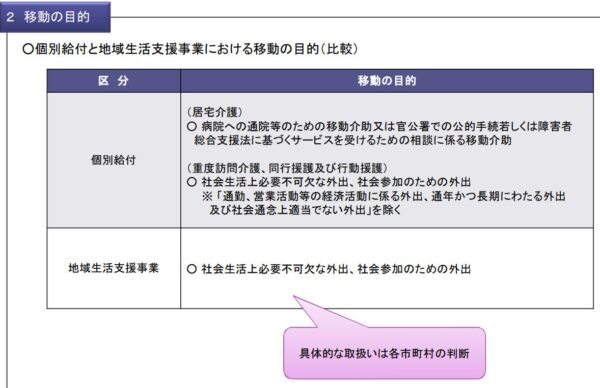

移動支援の「移動目的」とは?

厚生労働省による下記PDFで、「移動支援の対象者・支援範囲・移動の目的」を一覧できます。

移動支援の移動目的は、「社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出」とされています。

例えばどういう外出?

各市町村が判断できることになってるんだ。

「社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出」とは?

「社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出」は、各市町村が判断できます。

東広島市の場合

例えば東広島市では、「移動支援で可能な外出目的」を例示しています。(参考:東広島市HP 移動支援事業について)

- 金融機関における手続き・相談

- 社会生活一般で必要と考えられる外出

- 商店、デパートでの買い物(趣味、嗜好に関するもの)

- 結婚式、葬式、法事などの冠婚葬祭

- 美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケ等

- 体育館、トレーニングジム、プール等

- 理容院、美容院など

その一方、移動支援による外出目的として認められないのは以下の通りでした。

・通勤・通学、学童保育、障害者施設への通所、学習塾、習い事

・日常的な食材等の買い物

○政治活動及び宗教活動に係るもの

・選挙運動や布教活動

○公的サービスを利用することがふさわしくないもの

・競輪、競馬、競艇、パチンコ等のギャンブルや飲酒・遊興を目的としたもの

富士市の場合

富士市だと下記のとおりですが、やはり通所目的の移動支援は認められていません。

東大阪市の場合

東大阪市も通所目的の移動支援は認められていません。

日中活動を行う事業所等への通所等については送迎加算があるため、移動支援の利用ができません。

つまり、施設への通所は、その施設が事業として送迎するべきということで、移動支援での通所は認められないんですね・・・。これはとっても不便ですね。

名古屋市の場合

なんと名古屋市では、通所目的での移動支援の利用が可能です!名古屋市さん、すばらしい!

【社会生活上必要不可欠な外出】

- 通所施設など社会福祉施設への通所

(小規模作業所などへの通所を含む。)- 医療機関への通院(原則、中学生以上)

- 行政機関での手続き(障害者のみ)

- 郵便局・金融機関での手続き(障害者のみ)

- 食料品など日用品の買物(障害者のみ)

- 理美容院の利用

- 小学校、中学校、高等学校などへの通学

- 学童保育所、トワイライトスクール、放課後等デイサービスへの通所

- 大学等への通学及び構内での支援(大学等に修学する障害者のみ)

- その他冠婚葬祭などの社会生活上必要不可欠な外出 (障害者のみ)

最後に

通所の支援は、作業所・地活が自前の事業として行っている場合がありますが、本人さんのペースに合わせにくい場合があります。

また「送迎範囲外だから」という理由で、送迎できない場合もあります。

こうした場合、移動支援での通所ができれば幅は広がりますが、各市町村の裁量1つで〇にも×にもなります。

市町村の立場に立ってみれば、何でも支給決定すると財政がもたないと思われます。

仮に支給決定しても、当人の利益にならない場合もあるでしょう。

しかし移動支援が必要なケースであれば、市町村で個別事情に応じて支給決定を考えるべきと思います。

そもそも移動支援の制度設計は「1つ1つの事情に応じ、柔軟な判断ができるように」です。

「それなら移動支援で通所して良いよね」という判断をする余地が、残されています。

しかし担当者・事業所レベルで話していても、解決しないことはあるでしょう。

そうした場合に地域の事業所として取れる手立ての1つは、自立支援協議会の活用です。

(協議会の設置)第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される協議会を置くように努めなければならない。2 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

地道で労力のかかる方法ですが、これこそソーシャルワークの一環と思います。

自立支援協議会については、次の記事で解説しています。

人は人とのつながりを求める生き物です。

このことを言語化できる利用者さんもいれば、できない利用者さんもいます。けれど言葉にできないからといって、日中の居場所がいらないことは無いでしょう。

全国で移動支援をもっと柔軟に利用できるよう、対応が拡がることを望みます。

なお、移動支援の根拠法は障害者総合支援法です。

この法律において「移動支援事業」とは、障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

引用元:障害者総合支援法第5条第1項第26号項

移動支援や福祉制度、障害福祉サービスをよく知るには、障害者総合支援法の理解がマストです。

こちらの本は図解があってわかりやすいので、解説本をまだもっていない方にオススメしておきます。(私も持っています)

コメント