一時保護って実際どうなの?どうして保護になったんだろう?この先どうなるの?解除の条件は?

こういったご不安のある方へ。

この記事でわかること

- 一時保護のしくみ

- 一時保護の流れ

- 一時保護解除の条件

今回は一時保護のしくみ等について、解説します。

児童相談所の一時保護とは?(制度の基本)

一時保護は児童福祉法第33条によって決められている、児童相談所長の行う行政処分です。

行政処分は、国が国民に対してすることで、例えば運転免許の取り消しなどがあります。一時保護も行政処分の一つです。

そして、一時保護は、児童相談所が子どもを親から離すことで、親の同意なく決行されることが多いです。

あなたもきっと、そのようにされたのではないでしょうか。

保護者さんからすると、自分の子どもがいきなり連れていかれるのは、拉致・誘拐されるように感じると思います。

「何かの事件に巻き込まれたのか?」と思った方もいるでしょう。

しかし、「一時保護しました」と伝えられ、怒り、憤り、悲しみ、恥、不安、混乱・・・

さまざまな感情が沸き起こったと思います。冷静でいるのは難しいでしょう。

わたし自身、保護者さんからそうしたお怒りを受けてきた経験があります。

なので、あなたが今、到底納得できない思い、何かの間違いではないのかと受け止められている心情は、自然と思うのです。

一時保護判断までの流れと平均日数

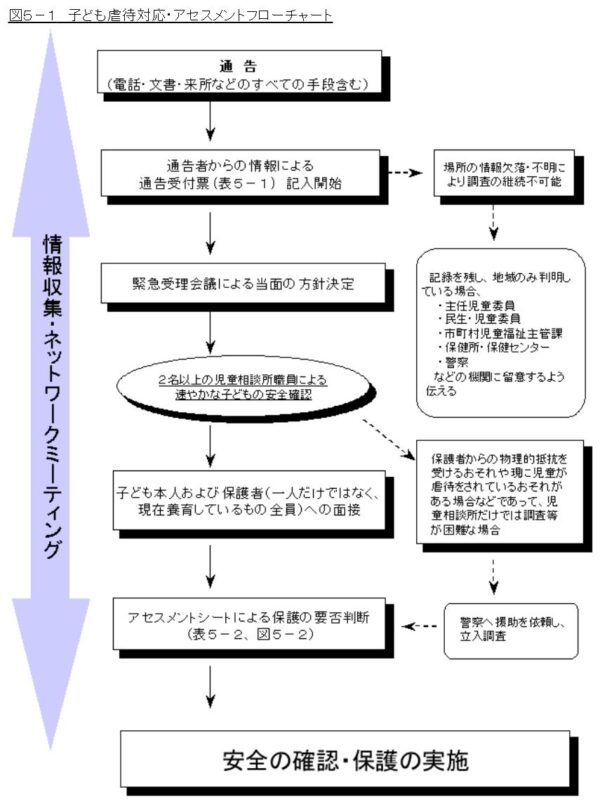

一時保護するかどうかは、慎重に決められます。その流れはこのようになっています。

引用元:厚生労働省HP 子ども虐待対応の手引き 図5-1 子ども虐待対応・アセスメントフローチャート

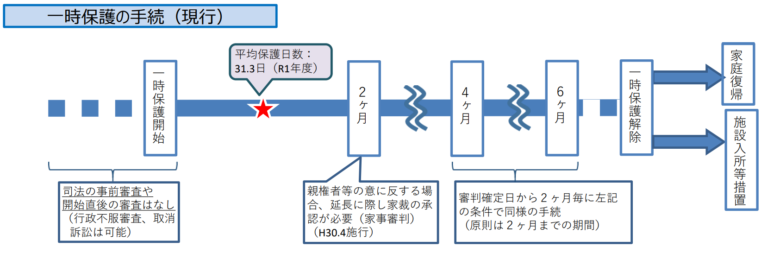

一時保護後の大まかな見通しは、次のようになっています。

平均保護日数は31.3日となっていますが、これはケースバイケースです。

即日、保護者と会って帰る子どももいれば、2か月以上にわたる子どももいます。

一時保護は誰が決めるのか?(司法審査制度の位置づけ)

一時保護の判断は、ひとりの児童福祉司が行うものではありませんし、できません。

一時保護は児童相談所において検討・協議され、最後は児童相談所長が決定したものです。

司法審査制度は、2025年7月1日から運用が始まり、保護者不同意の場合などに児童相談所が裁判所へ「一時保護状」を請求します(原則、一時保護後7日以内)。

つまり、初動は児童相談所長の決定で実施し、不同意であれば裁判所が妥当性を審査します。

裁判官が承認すれば「裁判所公認」の一時保護となります。

児童相談所からすれば、「裁判所が認めているんだから、不当な一時保護じゃないですよ」という論拠となります。

一時保護は、あくまで人の判断です。決して神様ではありません。100%間違いがない とは言い切れないです。

だから、一時保護をするかどうかは慎重に判断しなければなりません。一時保護の判断の妥当性が担保されてこそ、子どもの安心や安全が守られ、子育てのしやすい社会になるでしょう。

しかし、これまでの制度では、児童相談所が単独で判断できてしまいました。

これは、児童相談所にとって重くのしかかる責任とプレッシャーでもありますし、保護者と児童相談所が対決する構図となり、結果的に子どもの利益を損なう恐れがありました。

そこで導入されたのが、司法審査制度だったのです。

一時保護には、子どもと保護者の同意を得るのが原則だが実際は・・・

「じゃあ、いったい何が問題で一時保護の判断をされたのか?」

「誤解じゃないのか?一時保護をするなら、先に連絡してくれないのか?」

このように感じられた方は多いと思います。

一時保護をするときは、事前に子どもや保護者に説明し、同意してもらうのが原則です。

ただし、緊急のときや、子どもがそのまま家にいる(帰る)と危険なときは、保護者の同意がなくても一時保護できるようになっています。

一時保護は原則として子どもや保護者の同意を得て行う必要があるが、子どもをそのまま放置することが子どもの福祉を害すると認められる場合には、この限りでない。

引用元:厚生労働省HP 児童相談所運営指針第5章 一時保護

一時保護は、子どもの命や幸せを守るために行われます。一方、一時保護は、親の権利を制限することでもあります。

子どもの希望と、親の希望は、必ずしも一致しないのです。

例えば、子どもは家から離れたい、親は子どもと一緒に暮らしたいケース。逆に、子どもは家に帰りたい、親は子どもを施設に入れたい・一緒には暮らせないケースもあります。

ここに、児相相談所の判断が絡みます。

他には、子どもも親も一緒に暮らしたいと思っているが、児童相談所は安全ではないと判断しているケースもあります。

児童相談所が最後に判断基準とするのは、子どもの安心・安全であり、その保障を確実に行うことを優先します。

『保護者から一時保護の了解を取れなかったので子どもを家に帰しましたが、子どもは亡くなってしまいました』は、ぜったいに避けなければいけないのです。

こうした事情もあって、児童相談所は保護者・親の了解なく、一時保護を敢行するのです。

「子どもも親も納得して一時保護が始まる」は、ほとんどありません。

誰かは納得していないのが、一時保護という行政処分の性質ともいえます…。

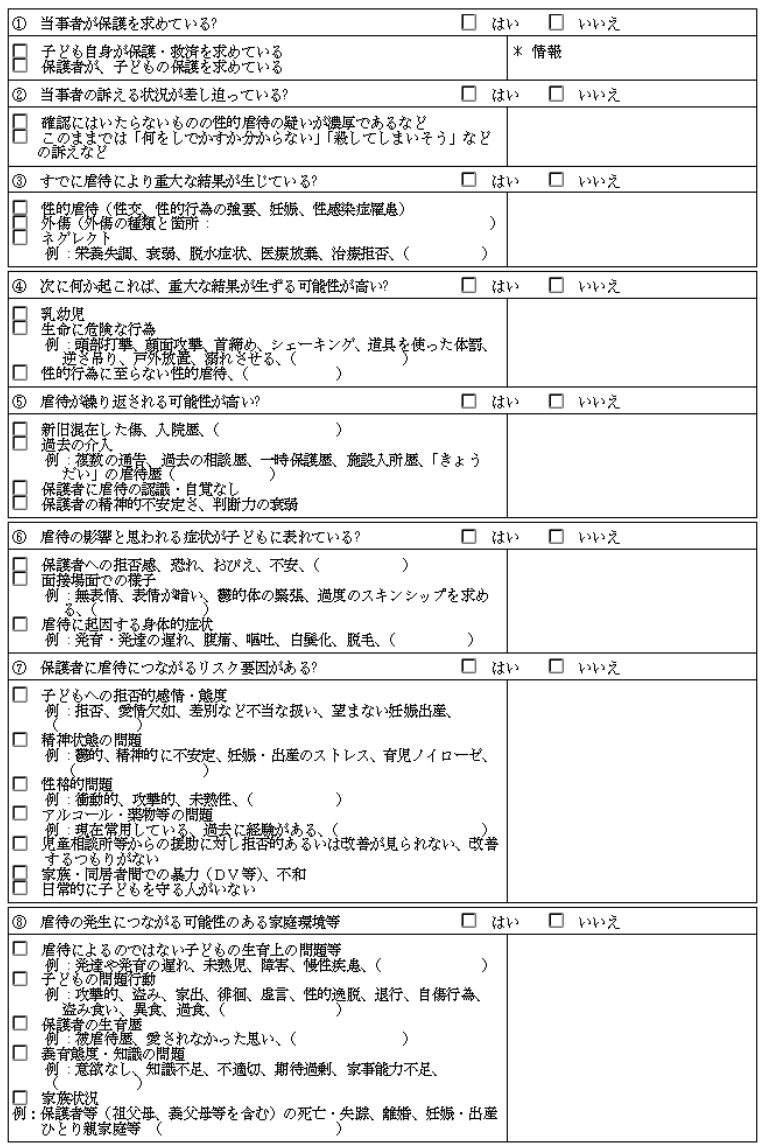

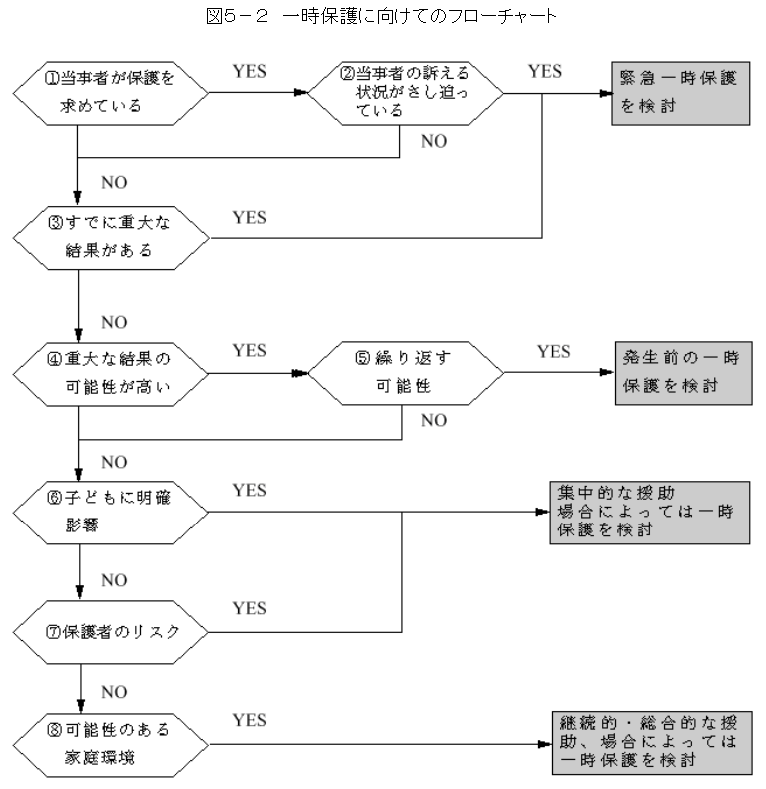

国は一時保護判断の参考として「アセスメントシート」等を示しています。

いずれかの項目で、YESの判断がなされ、一時保護に至ったのだと思われます。

なお、フローチャートをみてお気づきになられたかもしれませんが、多くの場合で「一時保護を検討」することになります。それだけ、最終的には人の判断になるとも言えます。

情報は足りないことがあるのが自然です。YESともNOとも判断できないことはあります。なので、児童相談所は調査を行うのです。

児童相談所には、子どもの福祉のため、市町村役場や保健センター、保育園や幼稚園、学校などに調査を行う権限があります。

そして、子どもや親(保護者)と話すのも、調査の1つです。

なお、一時保護には、不服申し立て・審査請求ができます。ただし、こちらの記事で解説していますが、あまり実効性の無い制度です・・・。

一時保護は何のため?虐待の判定をするため?

一時保護をしたあとは、児童福祉司(ケースワーカー)が保護者に連絡し、話す機会をもとうとするでしょう。

あなたは、「あなたが虐待したのでしょう?」「あなたの子育ては間違っている!」と責められるのではと不安になるかもしれません。

しかし、一時保護は、保護者を責めたり罰したりするためではありません。子どもが安心・安全で幸せになるためです。

取り調べのように尋問したり、罪を決めたりするのは、警察や検察の仕事です。

一方、児童相談所が中心とするのは、子どもです。あなたが、その子どもの安心・安全に関する重要な関係者であるから、児童相談所は話をしたいのですね。

そして児童相談所は、子どもにとっての危険性の解消を目的としていて、「今のままでは子どもが安全とは言えない」というのが課題ととらえています。

でも、一時保護された保護者さんは、自分の子育てや自分自身がダメだと思ってしまうことがあるでしょう。

いわゆる「虐待親」「毒親」というレッテル貼りをされたように感じられ、傷つかれることがあるかもしれません。

しかし、児童相談所はそうしたジャッジをしたり、処罰をすることは目的としていないんですね。その点はご安心をいただきたいと思います。

一時保護中の子どもの状況(場所・学校・面会・通信)

親目線・児童相談所目線の話をしてきましたが、子どもはどのような状況に置かれているのでしょうか?

一時保護所への入所日

子どもが一時保護所に行くときは、次の対応をその日のうちに実施することが多いです。

- 子どもの体のチェック(服の下も、着替えたりお風呂に入ったりするときに)

- アレルギーがあるかどうか確認。

- 虐待でケガをした部位は、写真に撮る。

- 重大なケガの可能性や法的対応が必要そうであれば、病院を受診。

- 性的虐待の可能性、妊娠や性病の心配があれば、病院を受診。

一時保護所は、子どもの食事や部屋などを準備したり、児童福祉司は色々な人と連絡したりするので、バタバタととても忙しくなります。

一時保護している場所を教えてもらえるか(居所の開示)

原則としては、児童相談所は子どものいる場所を保護者に教えます。

でも、教えないことも、法律上、できることとなっています。

≫根拠法:児童虐待防止法 第12条(面会等の制限等)

それは、保護者が無理やり子どもを連れて帰ろうとしたり、また虐待したりするかもしれないときや、子どもを守るのに困るようなときです。

このような場合は、法律で児童相談所は教えなくても良いとが決められています。

保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、当該児童の住所又は居所を明らかにしない

引用元:児童虐待防止法第十二条第三項

一時保護中の学校・学習(通学はできる?)

「一時保護中は勉強できないのではないか」

「受験があるのにどうするのか?」

「一時保護から戻った時に、子どもが困るのではないか?」

と心配されるかもしれません。

まず、一時保護中に学校に通えるかどうかは、ケースバイケースです。

なぜなら、学校に行っている間に連れ去られたり、一時保護所の情報が漏洩し、ほかの子どもの安心・安全が脅かされる心配があるからです。

他には、子ども自身が一時保護から逃れたくて、脱走してしまうこともあるからです。

一時保護しているからには、児童相談所は責任をもって子どもの安全をしっかりと守らないといけません。

そこで、代替策として、学校と児童相談所が連携し、教材などを子どもが受け取り、学校の授業の進度にそって学習することがあります。

文部科学省も対応指針を出しています。

≫参考:文部科学省 一時保護等が行われている児童生徒の指導要録に係る適切な対応等について

ただし、学校に行けないデメリットがあるのは否めません・・・。例えば次のように。

- 学校の友だちと話したり遊んだりできない

- 本で勉強するのはできるけど、先生やクラスメートと一緒に勉強するのとは違う

- 学校に行けば得られたであろう経験を失う

だから、児童相談所・児童福祉司は、対応を急ぐと思われます。

しかし、デメリットがあるから一時保護が解除されるわけではありません。

また、学習の遅れを理由とした一時保護の解除要求をしても、児童相談所が応じることもないでしょう。

何より、子どもの安心・安全な環境をつくることが、課題なのです。

早く解除してもらうには、早く安心して暮らせるように家庭環境を整えるしかないのです。

一時保護中の面会・通信の可否は

では、「子どもと会って話したい」と思ったら会えるのか?

これも児童相談所が決めることができ、面会できない判断をされることがあります。

≫根拠法:児童虐待防止法 第12条(面会等の制限等)

保護者面会の可否の判断基準について、子ども虐待対応の手引き 第5章では、具体的に書いてあります。

要点は次のとおりです。

| 子どもの側 | 保護者の側 |

| ・保護者に対する気持ちや考え ・児童福祉司や心理職員との話し合い ・一時保護所の職員との話し合い ・一時保護所での行動 ・家族画や作文などで見られる保護者への気持ち | ・児童福祉司と信頼関係があるか ・虐待を認めて、親子関係を直したいと思っているか ・無理やり面会したり引き取ろうとしたりしていないか ・優柔不断・不安定な態度を見せたりしていないか ・酒を飲んだり酔ったりしていないか |

「面会するのは当然だろう」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。

面会することが、子どもにとって良いのか、悪いのかが大事です。

虐待された子どもは、心が不安定だったり怖がったり不安だったりすることが多いです。だから、面会することが本当に良いかどうかをよく考える必要があるんですね。

電話や手紙はできるの?

「面会できなくても、電話や手紙くらいは書けないの?」と思われたかもしれません。

しかし、電話や手紙も面会と同じで、児童相談所が決めることになります。「直接は会わない」だけで、保護者から子どもに影響があることは同じだからです。

第十二条 児童虐待を受けた児童について(中略)一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、(中略)、内閣府令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。

一 当該児童との面会二 当該児童との通信

面会を強引に要求したら?

例えば、保護者が児童相談所に行って、無理やり子どもに会おうとしたり、ナイフなどで職員をおどしたりする例が稀にあります。

これは、児童相談所長が子どものために必要なことをするのを邪魔する行為です。児童福祉法では、このような行為は禁止しています。

② 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

③ 前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による措置を不当に妨げてはならない。

引用元:児童福祉法 第三十三条の二より抜粋

「強引に面会要求すれば通るわけではない」ですし、児童相談所としては子ども虐待対応の手引きでしめされているとおり、

強引な面会要求をする保護者との面会は制限するか拒否することになります。強引に迫っても良いことは無いです。

近頃は児童相談所内に警察署からの出向職員がいることが多く、警察と連携されて対応されるでしょう。

一時保護の期間と解除の条件

一時保護の期間は?いつ解除される?延長はあるのか?

一時保護は、原則として2か月以内と決められています。

≫根拠法:児童福祉法第33条第3項

ただし、2か月たっても、一時保護を解除する条件を満たせていなければ、児童相談所は家庭裁判所へ申し立て、一時保護の延長手続きをとることができます。

2か月を超えるということは、一時保護を解除できない何らかの理由があるわけです。一時保護の延長が必要な場合の例としては、以下のような理由があります。

[1] 家庭裁判所に対し審判を申し立てており、決定が直ちに得られそうにない場合。

[2] 施設入所の方向であるが、当面の医療的なケアのために入院あるいは継続した通院が必要であるが、施設へは医療的なケアが必要な状況では入所できず、かつ、保護者のもとにはおいておけない場合。

[3] 既に親権者間等で親権者指定あるいは監護者指定などの調停又は審判が起こされており、その推移を見守っている場合。

[4] 保護者へのカウンセリングが軌道に乗ったとは言い難いものの、若干の時間的余裕があれば保護者の変化が十分期待でき、そうすれば保護者、子どもともに納得した援助が進められる見込みがあり、この時点で家庭裁判所への審判申立てを留保している場合。

[5] 共同親権者の意向が一致せず、まず親権者間の調整が必要で、施設入所、家庭裁判所への審判申立て等の方針が出せない場合。

[6] 子どもは一時保護しているものの、保護者がしばしば行方不明になったり、他府県との転居を繰り返したりするため、その都度連絡が途絶えたり管轄が変わったりする場合。

[7] 共同生活を行っていた特定集団から離れた子どもを一時保護したものの、その集団自体への接近が困難で保護者等の状況が確認できず援助方針が決められない場合。

引用元:子ども虐待対応の手引き 第5章

ですから、原則、一時保護は2か月以内なのですが、実際はケースバイケースです。

例えば、親と連絡が取れない場合(ネグレクトのケースに多い)はもっと長くなることもあります。

一時保護となった時点で「いつになったら子どもは帰ってきますか?」と気にする保護者の方は多いです。

目安として、もういちどこちらの表をお示しします。平均一時保護日数は、31日。つまり1か月ほどです。

31日は平均値であり、実際に31日ほどで一時保護解除になる子どもが多いかというと、私にその実感はありません。

繰り返しますがケースバイケースです。即日、保護者と会って帰る子どももいれば、2か月以上にわたる子どももいます。

実際、1日だけ一時保護所に泊まって帰る子どももいます。これはほんとうに軽微な場合です。

一時保護は、例えば服役のように、日数が経てば解除されるのではありません。一時保護の要件解消をもって、解除されるのです。

では、一時保護解除の条件とは何でしょうか?

一時保護解除の条件(どうすれば取り戻せるか?)

最低条件

- 解除後に子どもが暮らす環境(場所を含む)が確定していること

- 一時保護の原因となった事象の再発が(なるべく)永続的に起こらない見込みがあること

一時保護解除の条件は、一時保護されることになった理由によって違うので、あまり具体的に言えるものではないです。

抽象的な表現になりますが2つ申し上げると、まずは一時保護が必要と判断されたその事象の再発が、(なるべく)永続的に無い家庭環境をつくることです。

身体的虐待の例でいえば、保護者の「行為・結果・意図」の認識、説明の整合性、再発防止策の現実性が問われます。

「子ども中心」で危険性が下がったかが最大の焦点です。

虐待に関する保護者さんの認識は、3つの尺度ではかることができます。

- 行為の認識

- 結果の認識

- 意図の認識

これらを身体的虐待(子どもの顔を叩いて、子どもの顔に青あざができた)の場合にあてはめて説明すると、次のようになります。

- 行為の認識 子どもの顔を叩いた認識はあるか?

- 結果の認識 子どもの顔に青あざができた認識はあるか?

- 意図の認識 虐待した認識はあるか?事故や偶然、しつけ、遊びだったと否定しているか?

このあたりの保護者さんの説明と、ケガの程度、子どもの訴え等の整合性はどうか?です。

例えば保護者さんが、行為と結果については認めているけれど、『しつけだった』として意図を否定していて、しかも『今後も本当にあかんと思ったら、顔を叩きます』と主張するなら・・・

児童相談所は、”家に子どもを戻せばその保護者さんは子どもの顔を強く叩く可能性がある”と判断して、一時保護の解除は延びるか、難しくなるでしょう。

一時保護が解除される条件には、少なくとも『子どもの暮らす環境(場所)の確定』が必要

もう1つ。一時保護を解除されるには、少なくとも『解除後に子どもの暮らす環境(場所含む)の確定』が必要です。

「子どもが暮らす場所は決まっていないけど、一時保護は解除します」なんてことは無いです。

あとはその家庭環境において、一時保護が必要と判断された事象の再発が、(なるべく)永続的に無い家庭環境かどうかです。

どうしても家庭復帰ができないと判断されれば、施設や里親等のもとで子どもは暮らさざるを得なくなります。

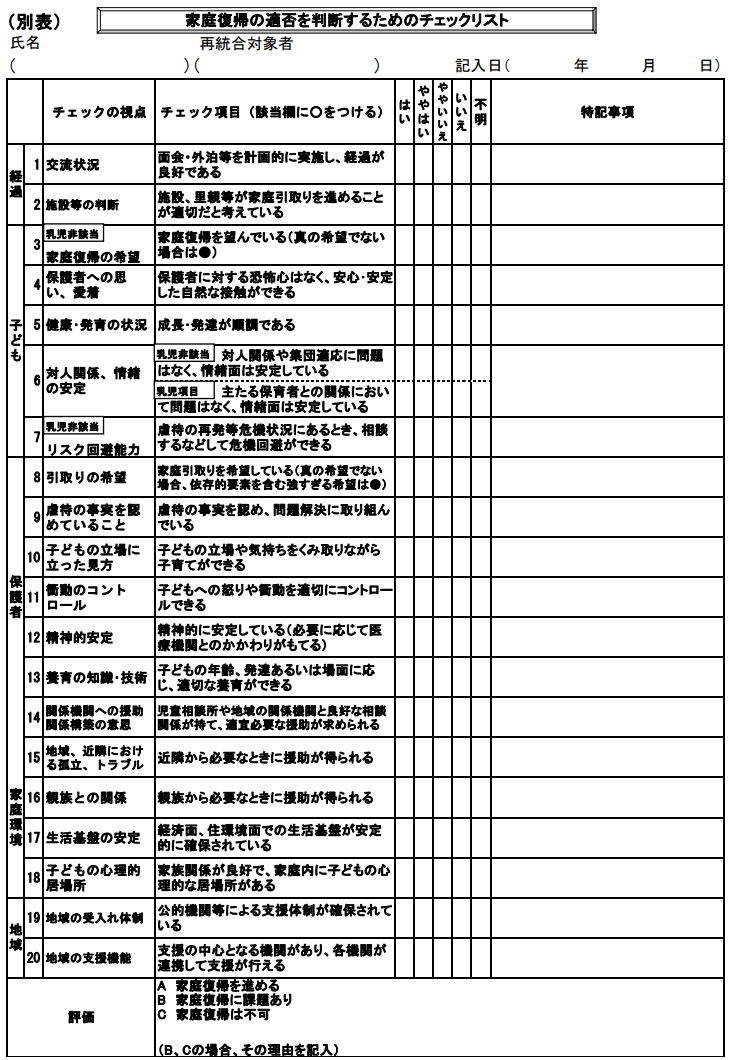

それを決めるために、厚生労働省がチェックリストを作っています。

児童相談所から子どもを取り戻すためにするべきこと

以下は施設入所児童の家庭復帰判定用ですが、一時保護解除の要点としても有用です。

厚生労働省のチェックリスト

一時保護解除のためには、上記のリストにある内容をより良くすることを意識してください。

ネット上で一時保護の話を検索すると、弁護士事務所のHPなどが出てきますが、弁護士に相談すれば子どもが早く帰ってくるとは言えません。

なぜなら、弁護士が入っても家庭環境が変わるわけではないからです。

むしろ、「よほどやましいことがあるのか?」「家庭環境を改善する意思がないのか?」という心証をもたれるリスクがあるでしょう。本質的な対応ではないからです。

私の経験上、一時保護ケースにおいて、弁護士が入られることはありませんでした。(離婚や親権トラブルにおいて、弁護士が児相に情報開示を求めてこられることはありましたが)

一時保護解除のために本質的に大切なのは、子どもの安心・安全な家庭環境をつくることです。

子どもを中心に考え、一時保護が必要と判断された事象の再発が、(なるべく)永続的に無い家庭環境をつくることを急いでください。

口酸っぱく申し上げてご不快に思われたかもしれません。しかし、これが最短ルートです。

児童相談所から子どもを取り戻したい保護者さんに向けて、こちらでも解説しております。よろしければご参考ください。

一時保護の解除後の流れは?

一時保護が終わっても、子どもや親にはまだ支援が必要と判断されやすいです。つまり、一定期間、児童相談所とのかかわりは続くことが多いです。

例えば、電話がかかってきたり、児童相談所に行って話をしたり、家庭訪問されたり、といった具合です。

なぜなら、児童相談所は「すぐに同様のことが再発したりしていないか?」と見守ったり、再発しそうなら早期に対策をしたいからです。

でも、保護者さんは児童相談所が嫌いなことが多いですよね。だって、児童相談所は強制的に子どもを連れて行ったからです。

それに、上から目線であれこれ指導され、腹が立ったかもしれません。「こちらの苦労も知らないで、何を言うのか」と思われたかもしれません。

実際、「児童相談所は二度と来ないでほしい」「家族でやっていくから、放っておいてほしい」と言われることはあります。

家庭訪問であれば、ご近所の目を意識される方もいるでしょう。

しかし、上記のチェックリストにありますように「児童相談所や地域の関係機関と良好な関係が持て、適宜必要な援助が求められる」かどうかは、見られています。

児童相談所が継続して関わる理由が解せないならば、その理由をきいてみると良いです。でも、敵対するのは得策じゃないです。

保護者さんとしては、一時保護は大事件だったと思います。

憤り、不安、心配、恥、疲労など、様々な感情が沸き起こるでしょうから、早く忘れたいと思うのは自然です。児童相談所の職員に腹も立つでしょう。

しかし、子ども中心で考え、どうか冷静な対応を心がけてくださいね。

さいごに

一時保護は親を罰するためではなく、子どもの安心・安全を守るためです。

児童相談所は、警察や検察のように罪を裁くのではなく、「子どもにとって危険がない環境を整える」ことを目的としています。

どうか子どもを中心に考え、課題の解消に取り組んでくださればと思います。そのために、児童相談所を利用すれば良いのです。

応援しております。

一時保護や児童相談所についての関連記事

当サイトでは、私の児童福祉司(ケースワーカー)経験をもとに、他にも記事をかいてあります。ご参考になるものがあるかもしれませんので、ご紹介しておきます。

性的虐待について

虐待には4種類あり、身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト、性的虐待の4つです。

このうち、児童相談所で一時保護判断となりやすいのが性的虐待です。その理由や一時保護後のことは、以下の記事で解説しています。

子どもの前での夫婦喧嘩は心理的虐待となる

子どもの前での夫婦喧嘩は面前DVであり、心理的虐待となります。ご自身たちやご近所が警察に通報して、のちに警察から児相へ通告されることの多い例でもあります。

児童相談所の一時保護から子どもを取り戻す方法を知りたい保護者さんへ

記事中でもリンクを張りましたが、再掲させていただきます。

コメント