双極性感情障害と双極性障害って、どっちが正しいの?

実は、同じ病気のこと。名前が違うだけなんです。

この記事では、こんなことを書いています。

この記事でわかること

- 「双極性感情障害=躁うつ病=双極性障害」ってなぜ?

- ICD-10って何?(歴史や日本での使い方)

- DSM-5って何?(歴史や日本での使い方)

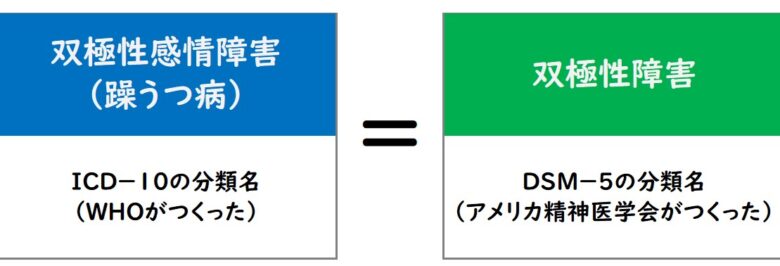

まず結論、「双極性感情障害=躁うつ病=双極性障害」です。

では、どうして名前が違うのか?

それは、病気の分類の仕方が違うからなんです。

病気の分類の仕方には、ICDとDSMという2つの方法があります。

これから、詳しく説明していきますね!

この記事を書いた私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

双極性感情障害と双極性障害の違いは?ヒントはICDとDSMにある!

これらは全部同じ病気のことです。

名前が違うのは、病気の分類の仕方が違うからです。

ICD-10とDSM-5のどっちを使って病気を分類しているかで、名前が変わるんです。

つまり、こういうことです。↓

次に、ICDとDSMって何かについて見ていきましょう。

ICD-10ってなに?

ICDは世界保健機関(WHO)が作った国際的な病気の分類表です。

正式には「International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems」と言います。頭文字を取ってICDと呼びます。

ICDは、すべての病気について、世界中で同じ分類をするために作られました。

どうしてICDが必要だったの?

国によって病気の分類が違ったら、どんな困ったことが起こるでしょうか?

例えば、私が日本で「双極性感情障害」と診断されたとします。

その後、私はアメリカに引っ越し、病院に行きました。でも「あなたは双極性感情障害ではありません」と言われました。

日本とアメリカでは、双極性感情障害の診断の仕方が違うのです。診察も薬ももらえませんでした。

私は治療を受けられず、病気が悪化してしまいました。

・・・こんな話は、実際にあり得ます。

世界中で同じ病気の分類がなければ、海外に行ったり住んだりするのが怖いですよね。

世界中で協力して、病気を研究するのも難しいですよね。

だから、世界中で同じ病気の分類をするために、WHOがICDを作ったのです。

ICDの歴史

ICDには長い歴史があります。最初のきっかけは1900年の国際会議でした。その会議でICDが作られました。

第1版から第9版までは、10年ごとに新しくなってきました。

つまり、ICDー10の「10」は、10回目のバージョンのことです。

2019年には第11版が出来ました。ICD-11は、日本語に訳したり日本で使えるようにしたりしているところです。

コメント