自分でゴールをつくったほうがいいの?どうして?

福祉の仕事は、いつまでも続く長いマラソンみたいなものだからだよ。

こんにちは!社会福祉士・精神保健福祉士のぱーぱすです。

日本では、3月は1年の終わりと言われます。

学校では、卒業式がありますね。4月からは新しいクラスや学校に行く人もいます。

会社では、部署や仕事が変わる人もいます。仕事では、たくさんの報告書やまとめを書かなければなりません。

でも、福祉のサービスを受けている人にとってはどうでしょうか?

4月からは何か変わることがあるでしょうか?いいえ、そうでもありません。

多くの方は、3月も4月も同じです。(子どもの場合は、卒業と同時にサービスをやめることもありますが)

だから、支援を提供する側の私たちも、3月も4月も仕事は同じように続いていきやすいです。

意外に思うかもしれませんが、これが福祉の現場なんです。

「だから何?」と思うかもしれませんが、このことをちゃんと理解しておかないと、いつの間にか疲れ切ってしまいます。

福祉の仕事で疲れないために!自分でゴールを作るテクニックとは何?

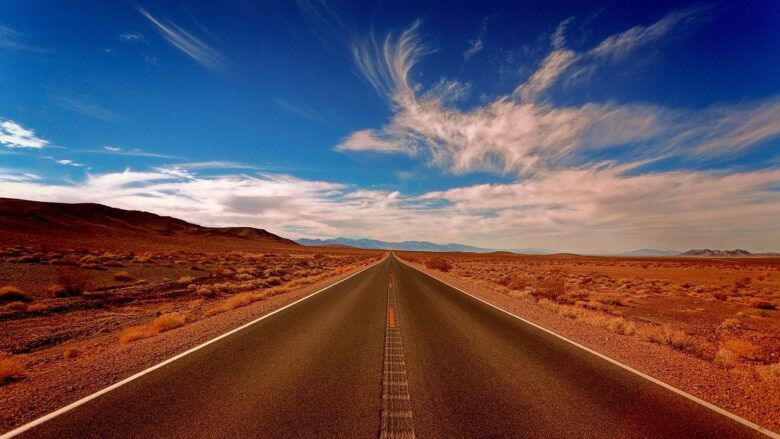

福祉の仕事は、終わりが見えにくいので、例えば「ずっと走り続けているような感じ」になってしまいやすいんです。

走ることは10分や20分ならできると思います。(体力によって違いますが)

でも、24時間も走り続けられますか?

体力は限界になりますし、足も痛くなりますし、眠くてお腹も空きます。休む場所や休む時間を作らないと、倒れてしまいます。

これは、福祉の仕事でも言えることです。

3月、4月、5月、6月・・・終わりが見えない仕事の中で、気づかないうちに私たちは疲れてしまいます。

まるで、どこまでも続く道を走っているような感じになるのです。

だから、自分で休む場所や休む時間を作ってあげることが大切です。

では、利用者や患者さんの夢を叶えることをゴールにすると良いでしょうか?

これは良くありません。

なぜなら、そうした夢を叶えるには数年(あるいは数十年以上)かかることが多いからです。

そんな先を目標にして走り続けていたら、倒れてしまいます・・・。

なので、私がしているのは、1日や数時間で達成できる小さな目標を決めて、楽しみながら仕事をすることです。(ゲームみたいな感じです)

例えば、

- 毎日の書類作成の時間を短くする

- 仕事のやることリストをゲームのクエストみたいに考える

こんな感じで、達成感を稼いでいます。

ゴールはすぐに達成できて、効果がわかることが大切です。また、長くても1日以内にできること目安に作ったほうがいいでしょう。

そうして達成可能なゴールにすることで、「達成できた」とモチベーションを上げることができるからです。

もちろん、人によっては違う方法があるかもしれません。いろいろ試してみるといいと思います。

3月は年度末で、「ようやく節目の季節」と感じられますが、4月も5月も自分で終わりを作って、元気にやっていきたいですね!

以上、福祉の仕事で疲れないために!自分でゴールを作るテクニックとは何?という話題でした。

コメント