地域活動支援センターと地域包括支援センターの違いって何?名前が似てるけど・・・

こういったギモンにお答えします。

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

地域活動支援センターと地域包括支援センターは、名前が似ているけど全然違います

大きな違いは次の4つです。

違い4つ

- 法律

- 対象者

- 業務

- 利用の仕方

では詳しく解説していきますね!

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違い【社会福祉士解説】

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違い

地域活動支援センターと地域包括支援センターの違いを表にまとめました。

| 地域活動支援センター | 地域包括支援センター | |

| 根拠法 | 障害者総合支援法 | 介護保険法 |

| 対象者 | 障害者等 | 高齢者 |

| 業務 | ①基礎的事業 ②機能強化事業 |

①介護予防ケアマネジメント業務 ②総合相談支援業務 ③権利擁護業務 ④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 |

| 利用の仕方 | 登録して通うところ (通所施設) |

相談して支援を受けるところ (窓口) |

地域活動支援センターとは?

地域活動支援センターは障害者総合支援法という法律で作られたところです。

この法律は、障害のある人が自分らしく暮らせるように、いろいろな支援をするための法律です。

地域活動支援センターは「チカツ」という略し方で呼ばれることもあります。(場所によっては違うかもしれないけど)

利用できる人は「障害者等」。障害者等とは、身体や知能や精神に障害があって、生活や社会参加のし辛い人たちのこと。

利用するには登録が必要で、登録したら施設に通って活動したりサービスを受けたりできます。

この地域活動支援センターには3つの型があって、それぞれ職員の数や業務の内容が違います。型による違いは次の通りです。

| 地域活動支援センター | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |

| 職員配置 | ・3名以上(2名以上が常勤)・専門職員(精神保健福祉士等)を配置 | 3名以上(1名以上が常勤) | 2名以上(1名は専任者) |

| 基礎的事業 | 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う | 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う | 創作的活動や生産活動、地域にあわせた支援を行う |

| 機能強化事業 | ・相談支援事業 ・地域住民のボランティア育成 ・障がいについての普及啓発など |

・機能訓練 ・社会適応訓練 ・入浴等のサービス |

援護事業(小規模作業所)の実績が概ね5年以上あり、安定的に運営できていること。 |

| 実利用者数の想定 | 1日で概ね20名以上 | 1日で概ね15名以上 | 1日で概ね10名以上 |

さらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も見てみてくださいね。

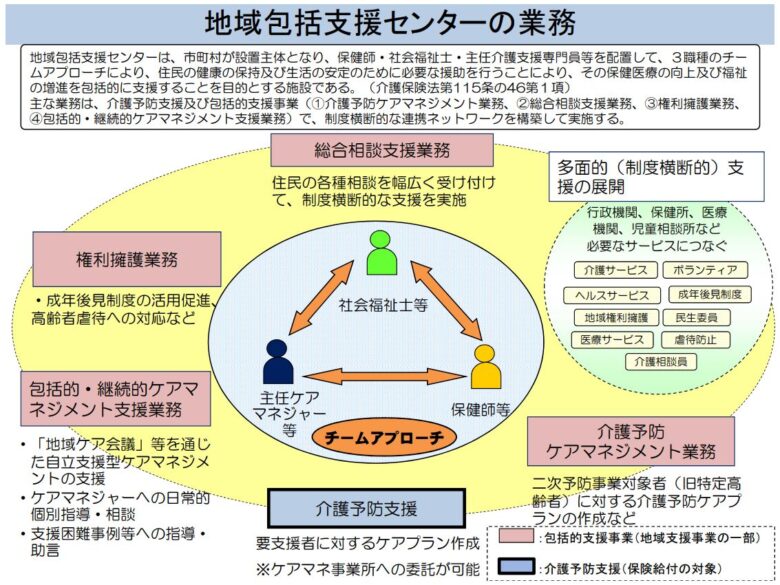

地域包括支援センターとは?

地域包括支援センターは介護保険法という法律で作られたところです。

この法律は、高齢の人が自分らしく暮らせるように、介護や予防などのさまざまな支援をするための法律です。

地域包括支援センターは「ホウカツ」と呼ばれることもあります。(これも地域によっては違うかもしれない)

利用できる人は「要支援者」や「要介護者」の人たち。

要支援者や要介護者とは、日常生活に困難があって、介護や予防のサービスが必要な人たちのことです。

利用するには登録は必要ないです。相談窓口に行って話を聞いてもらうことができます。

地域包括支援センターでは、社会福祉士やケアマネジャー、保健師などがチームで相談に乗ってくれます。

専門の機関だから、色々な悩みや困りごとに対して、アドバイスや支援をしてくれます。

市町村が直接運営しているところもあれば、民間にお任せしているところもありますね。

下記の厚生労働省の資料がわかりやすいから、参考にしてみてくださいね。

≫参考:厚生労働省HP 地域包括支援センターの概要

福祉制度やサービスをよく理解するには、法律の違いを知っておくことが大切です。でも、法律は難しい言葉で書かれていて、読むだけではわかりにくいことも多いんですよね。

そこでおすすめなのが、図解でわかりやすく説明してくれる本です。

例えば、「これならわかる〈スッキリ図解〉障害者総合支援法 第2版」という本は、障害者総合支援法や障害福祉サービスの内容をイラストや図で分かりやすく解説してくれます。

この本を読めば、障害者の権利や生活を支える制度について、もっと深く理解できるでしょう。(わたしも使っています)

コメント