こうした思いの方へ。

社会福祉士をめざす学生の読者さんから、『子ども家庭ソーシャルワーカー』について質問をいただきました。

子ども家庭ソーシャルワーカーは「こども家庭福祉分野に従事する者の専門性の一層の向上を急務として創設されたもの」です。

2024年4月から認定資格として誕生することになりましたが、まだまだナゾが多い資格制度ですね。

次のような方にも役立つ内容ですので、シェアしますね。

この記事が役立つ方

- 子どもや若者分野で働くことに興味がある

- 児童福祉司になりたい

- 子ども家庭ソーシャルワーカーをよく知らない

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場経験はおよそ13年です。児童相談所でのケースワーカー経験あり。

それでは解説していきます!

児童福祉司と子ども家庭ソーシャルワーカーの違い【新資格に思うこと】

児童福祉司と子ども家庭ソーシャルワーカーの違い

児童福祉司と子ども家庭ソーシャルワーカーの違いを比べてみましょう。

≫参考:公益財団法人日本社会福祉士NEWS(2023.7月)

| 児童福祉司 | 子ども家庭ソーシャルワーカー | |

| 資格の種別 | ・任用資格。その職を外れたら、児童福祉司ではなくなる。 | ・民間資格(2024年度~)。認定機関は(一財)日本ソーシャルワークセンター ・2026年度までに国家資格化が検討される。 |

| 立場 | ・児童相談所で働くケースワーカー(地方公務員) | さまざま。資格をとるのは児童福祉の分野で働く人が想定されている。(児童福祉司と違い、どこで働いていても「子ども家庭ソーシャルワーカー」の有資格者) |

| 収入 | ・福祉職としてトップレベル ≫児童福祉司の平均年収・給料・手取りは?【福祉系トップクラス!】 | ・職場によりけり ・資格取得による収入アップは法整備されていない |

| 根拠法 | 児童福祉法第13条第1項等 | 児童福祉法第2条(令和6年4月1日施行) |

| なるには | 1.任用資格取得 ↓ 2.地方公務員試験合格 ↓ 3.児童福祉司として配属 ≫児童福祉司になるには?【計9ルートを経験者が簡単に解説!】 | ①相談援助有資格者ルート ②相談援助実務経験者ルート(経過措置) ③保育所等保育士ルート(経過措置) |

| 研修時間 | ・児童福祉司任用前講習会(30時間) ・児童福祉司任用後研修(30時間) | ・指定研修、追加研修、SW研修など 計100.5時間~289.5時間 |

| 試験 | なし (公務員試験に合格する必要はある。配属されたら児童福祉司となる。) | あり |

『子ども家庭ソーシャルワーカー』の資格制度のあり方は、運用しながら検討されていくので、まだまだわからないことが多いですね。

児童福祉司になるには

児童福祉司になるルートは、こちらの記事でわかりますのでご参考くださいね。

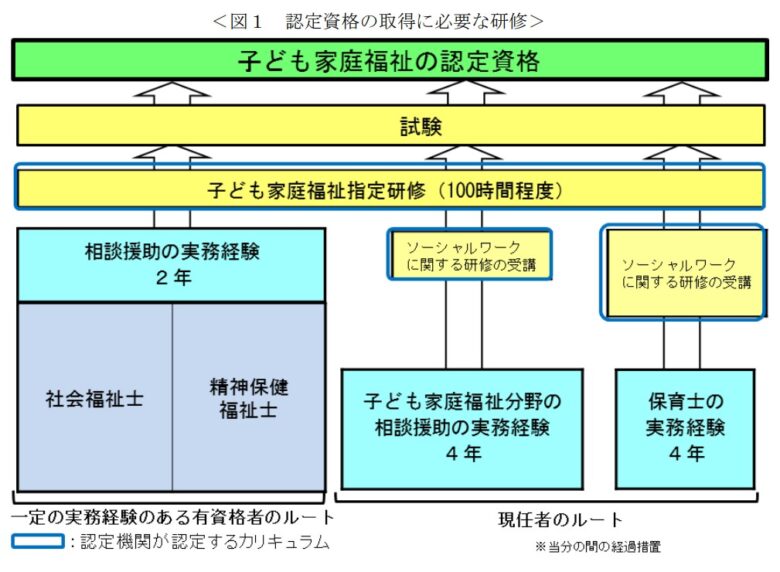

子ども家庭ソーシャルワーカーになるには

子ども家庭ソーシャルワーカーになるには、ルートが3つあります。

学生から子ども家庭ソーシャルワーカーをめざすイメージ

取得までに実務経験が2~4年以上いりますから、実務経験のない学生さんにとっては、『子ども家庭ソーシャルワーカー』はもう少し将来の話になりますね。

いずれ『子ども家庭ソーシャルワーカー』を取りたい学生さんは、まずは社会福祉士や精神保健福祉士の取得をめざすことになると思います。

就職してから実務を2年以上つづけた頃に、「そろそろ子ども家庭ソーシャルワーカーを取ろうかな」と検討するイメージではないでしょうか。

≫参考:虐待対応の新資格普及へ 児童相談所に財政支援―こども家庭庁

子ども家庭ソーシャルワーカーの取得をおすすめできる人

(現時点で)『子ども家庭ソーシャルワーカー』の取得をオススメできるのは、児童福祉分野への就職・転職を考えている人です。

なぜなら、「一定の資質や能力を証明する資格」となって、就職や転職で希望を実現しやすくなると思うからです。

『子ども家庭ソーシャルワーカー』は、現状では国家資格でもないし、業務独占資格でもありません。

収入が増えるといったメリットがあるかというと、要望は出されていますが、まだ決まっていません。

つまり、現時点では『子ども家庭ソーシャルワーカー』は社会福祉士や精神保健福祉士と同じように一定の資質や能力を証明する資格です。

したがって、例えば「転職して児童福祉司になりたい」「転職して児童福祉の業界で働きたい」といった方が子ども家庭ソーシャルワーカーを取れば、

採用試験で「向上心のある人だな」「知識がしっかりありそう」と思ってもらいやすいでしょう。

もちろん、「学びのため」「専門性の高い支援をするため」などの取得もありです。演習もありますから、実践的かもしれません。

「取得した人に実益があるかどうか」で考えると、児童福祉分野への就職・転職を考えている人には、採用試験で有利になるなどのメリットがあるんじゃないかと思います。

子ども家庭ソーシャルワーカーの制度案ができるまでの議論

≫参考:令和3年度 社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会 報告書

≫参考:子ども家庭福祉の認定資格の取得に係る研修等に関する検討会

新資格制度案の議論

- 現場のマンパワーを速やかに確保する必要があるので、まずは時間を要さない認定資格から導入するべき。

- 「専門性を客観的に評価し担保できる仕組み」にするため、国家試験によって質を客観的に評価されるようにし、国家資格とすべき。民間の認定機構による認定資格では、社会的信頼度が低い。

- 社会福祉士の対象とする分野は広がっている。そういった見直しを不断に行い、専門性を高めることがまずあるべき。

- 児童相談所も市町村の現場も、年度採用の非常勤が多い。最前線の雇用が不安定な状況下で、研修だけを入れて解決するとは思えない。

- 新資格の骨格を問わず、子どもたちに早く専門的な相談・支援がなされるよう、現場の職員が専門性を磨けるルートが必要。

- ソーシャルワークとは、軽いものではない。児童相談所ではソーシャルワークといってもケースワークになる。大学等で学生はライフモデルやストレングスモデルを学んでも、児童相談所では役に立たない状態。こうした状況下で、ソーシャルワークを大上段に掲げる考えとは。

子ども家庭ソーシャルワーカー資格制度について児童福祉司目線で感じること

『子ども家庭ソーシャルワーカー』について私が感じていることを、児童福祉司経験をふまえて列挙します。

- ただでさえ児童福祉司や児童虐待などの対応をしたい人材が不足している状況。「『こども家庭ソーシャルワーカー』を取りたい」というモチベーションもある人材は、さらに少ないのではないか。まずは、児童福祉のやりがいや魅力をPRしたり、待遇を大幅に改善して、人材を集めるのが先ではないか。

- 「現場職員の資質向上」をめざすのは良いが、そもそも職員の定着率が悪い。業務量が多く、業務の質も重く、休職・退職する職員もおり、悪循環になりがちで技術継承のしにくい実態がある。新資格をつくっても、職員が定着しなければ資質向上につながらない。

- 「社会の要請に応えて新資格をつくりました!子どものためにちゃんと対策しています!」という、わかりやすく実績をつくろうとする行政のありがちアピールじゃないことを願いたい。

- 児童虐待の対応では、社会福祉士や精神保健福祉士の国家試験取得レベルのノウハウでは歯が立たない。応用しつつ、新たに学び、専門性を高める研修機会は必要。

- 待遇の改善など、取得者にインセンティブがあるなら、モチベーションアップにつながりそう。(なので、そうしてください!)

現場の児童福祉司はこんな感じではないでしょうか?

とにもかくにも、児童福祉分野で働く職員の待遇改善と人材確保が優先事項と思います。並行して進んでいるとは感じますが、まだまだ過渡期ですね!

以上、児童福祉司と子ども家庭ソーシャルワーカーの違い【新資格に思うこと】でした!

コメント