- 児童相談所の児童福祉司のやりがいは?

- ケースワーカーになろうか迷ってる

- 児童福祉司の業務にやりがいを見いだせない・・・

こういった思いの方へ。

【体験談】児童相談所の児童福祉司のやりがい5つ

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士です。現場経験はおよそ13年です。いちばん長い職歴は、児童相談所の児童福祉司です。

児童相談所のやりがいとは何か?個人差はあるでしょう。

まず初めにお断りすると、「やりがいを見いだせない!」と苦しんでいる児童福祉司さんは多いです。

私自身がそうでしたし、私の周りの児童福祉司さんもそうした方がよくいました。

理由としては、福祉現場を志す方は「感謝されたい」「笑顔になってもらいたい」「じっくり関わって目標実現を支援したい」という人が多い一方、児童福祉司の現場ではそうした機会がめっぽう少ないからでしょう。

詳しくは「【体験談】児童相談所の児童福祉司は超激務!5つの理由【本音爆発】」で語っています。

要は、児童福祉司を志す人のニーズと実際にアンマッチが起きやすいんだと思います。

「児童福祉司は子どもを救える」というイメージがあるかもしれませんが、その考えだけで務まるほど生易しい現場でもありません。

しかし、やりがいを見いだせないと務め続けるのも困難な現場です。燃え尽きやすくもなります。

この記事は私自身が「苦しい現場にもやりがいを見出そう。この仕事を選んだのは私なのだから。」と数年模索して見出したやりがいです。

【体験談】児童相談所の児童福祉司のやりがい5つ【虐待対応の現場】

子どもの最善の利益を追求できる

私が行きついたのは、ここに尽きると言って良いほど、重要なやりがいです。

児童福祉司は子どもの最善の利益を追求できます。それが使命であり、やりがいです。

児童福祉司は、保護者から感謝されず、迷惑がられ、来ないで欲しいと拒否されるでしょう。煙たがられることも多々あります。

学校、教育委員会、家庭児童相談室、警察からは不作為を指摘され、うまくいっていない家庭を何とか改善して欲しいとお願いされたり、厳しく問われたり、嫌味も言われるでしょう。

果ては、子どもからも感謝されなかったりします。そもそも子どもと関わったり話す時間は、大人に比べて少なくなりがちです。

しかし、保護者や関係者からどれだけ拒否されても、批判されても、クレームのような言葉を受けても、

「子どもの最善の利益につながるのだ」という使命感が腹落ちしていれば、児童福祉司たるあなたの背中を押してくれます。あなたのバリアとなって、厳しい言葉から守ってくれるでしょう。

「子どもの最善の利益を追求できるのが児童福祉司のやりがい」と言われても、抽象的でピンとこない人が多いかもしれません。理念的だし、直接的に実感しにくい話なのはわかります。

実感するには、繰り返し意識することです。念仏のように毎日。私はそうして腹落ちしました。

まるで根性論ですが、ぶっちゃけ根性は必要です。児童福祉司には警察官や消防士のような気概を求められるでしょう。

児童福祉司には苦しい業務が多いですが、「この1つ1つが子どもの最善の利益につながるのだ」と腹落ちすれば、やりがいを見出せます。

困難なケースに体当たりのように関わり続ける中で、家庭が子どもにとって少しでも安心・安全な環境になれば、嬉しいですね。

心がけるのは100%の達成ではなく、少しの変化を見逃さず「前進できた」「この部分は前よりも良くなった」とかみしめることです。

困難な折衝をこなせた時

児童福祉司は困難な折衝をすることが多いです。難しいからこそ、納得を得てより良い方向へつながると達成感があります。

例えば学校現場では、心配な子どもを日々見守り、声をかけて尽力されています。

先生方は子どもと話はできても、家の中に積極的に介入することは難しいことが多いです。

そうした日々の中で、登校した子どもに不自然なアザを見つけたり、「家に帰りたくない」といった訴えがあれば、先生たちは「何とかしてあげないと」と思います。

しかし保護者に連絡するにも、関係性があるのでためらわれる・・・。

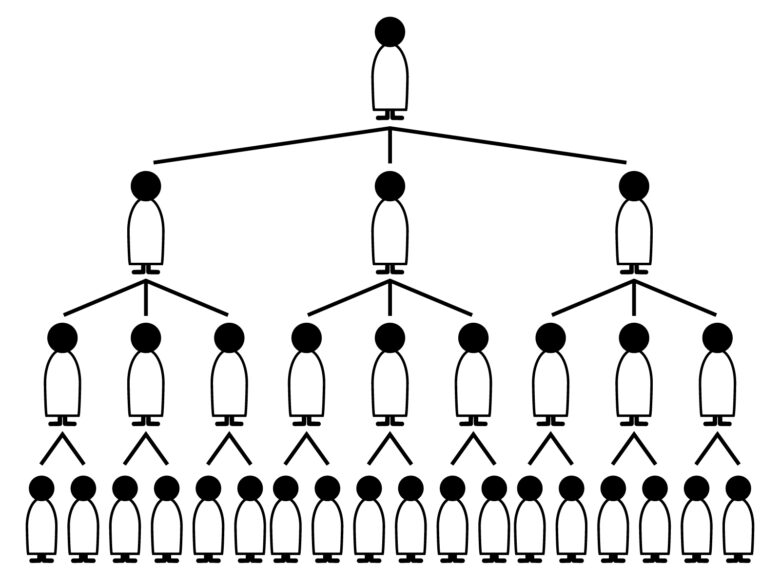

そこで、学校から市町村の家庭児童相談室や児童相談所へ児童虐待通告がなされます。

先生方には「子どもを何とか助けてあげてほしい」という思いが募っていますし、児童相談所が介入するとなれば、さらに期待が膨らんだりします。

かけられる期待が大きい分、期待にそえない時の反発・怒りも大きいです。

児童相談所ならなんでもできると思われていることがありますので、「〇〇ならできますが〇〇までは児童相談所でもできない」という説明を丁寧にする必要があります。

中には「児相が保護者を指導したら、保護者は反省して虐待しなくなる」と思っている方がいます。まるで救世主のように。

うまくいっていないことを、何か「児童相談所の専門性」ってやつで平らにできるのではと。そういうイメージがあるのかもしれません。

でも・・・、現実はそんなカンタンではありません。

そもそも虐待は結果であり、結果に至る背景があるのです。その背景を分析して、何らかの手を入れていかないと再発しがちです。

多くの親は、はじめから子どもを叩いたり、激しく叱責したりはしません。ネグレクトにも、背景があります。

「それは虐待です!やめなさい。」と言えば無くなることではないのです。

児相ならではの強権は一時保護ですが、一時保護したとて、あとは対人支援の基本をおさえてやるしかないのです。

社会福祉士や精神保健福祉士がやるように、話を聴いて、関わっていきます。どうしても時間がかかります。

目的地は、子どもの安心と安全。最善の利益。この点は学校等の関係機関も同じですので説明を尽くしていくことが大切です。

納得を得られて、より良い支援につなげられると嬉しいですね。

緊張・対立関係にある関係機関と協働できた時

そうした関係機関の人たちなので、児相との関係では緊張感が漂ったり、駆け引きがあったり、高圧的な態度を取る人もいます。児相を何とかして動かしたい思いゆえでしょう。

しかし緊張関係ならまだしも、対立関係に発展すると現場の職員自身も辛いですし、何より支援を受けるはずの子どもや保護者に不利益です。

それゆえ、例えば学校や家庭児童相談室の方等と、目的を共有して、うまく役割分担をして一緒に動いたり支援できた時は、やりがいがあります。感慨深いですね。

子どもの環境を良くしたい思いは一緒のはずですが、利害関係があるので協働するのはカンタンではありません。

「児相がやってくれない=自分達がなんとかしないといけない」です。

関係者は「もしものことがあったらどうしよう?誰が責任を取る?ニュースになるのでは・・・?」等、不安をかきたてられます。

自分や所属長が謝罪会見で頭を下げる光景をイメージしたことのある人は多いでしょう。

こうした不安・緊張・怒りなどの感情入り混じった関係ですから、他機関との関係は複雑です。

現場の関係者は、本当は手を取り合ってやりたいはずです。でも時間的にも精神的にも余裕が無いので、ついつい相手方へ不満を抱きがちです。

しかし時に、一つのケースを共に補完し合って、支援させてもらえることがあります。支援の難しさ、辛さ、うまくいかなさを共有できることも。

私にはそうした経験がありますし、嬉し涙が出ました。(疲れてたのかな?)

「あなたもこの支援で悩んでいたのか」と通じた気がしました。苦労したけど取り組み続けて良かったと思いましたね。

子ども・保護者の家族としての歴史に感慨を抱く

児童福祉司は子どもや保護者の話を深く聴きます。この仕事をしなければ知る由もなかったであろう、その家族の歴史を知ります。その家族の歴史に感慨を抱くことがあります。

何もないところにいきなり虐待は起きません。虐待は結果であり、背景があります。

保護者へ「あなたがしてるのは虐待だからやめなさい」と言って解決できるような浅いものはほとんどないです。

例えば最近では、安倍首相への発砲事件の原因分析で、加害者である男性の生い立ちがクローズアップされました。不遇な家庭環境にあったようです。

要は、加害者である男性には被害者の側面もあったと思われるのです。(それで行為が許されるわけでは決してありません)

では虐待してしまう保護者はどうなのか?

表面的には、子どもに虐待をはたらく加害者です。

しかし保護者自身が、子どもの頃に虐待を受け続けて、しかも救われなかった被害者であることは多いです。虐待には保護者自身の「愛されなかった」という生い立ちが絡んでいたりします。

また、幼少期に親が亡くなって、引き取り手もいなくて、施設に入所させられて大人になった保護者もいます。そうした方は「普通の家庭がわからない」と苦しんだりします。

保護者・子どもから話を聴くうちこうした構図を知ることがあります。

すると、虐待を働いてしまう保護者を一方的に責める気持ちにはなり難くなります。ブレーキがかかります。

だからと言って、保護者が子どもを叩いた、罵声で怒った、長時間家にほったらかした・・・などの虐待行為が許されるわけではなく、解消できるよう支援する必要があります。

虐待行為が行き過ぎれば司法で取り扱われ、刑罰を受ける人もいます。仕方ないよね、とはいきません。

虐待は結果であり、背景があります。家族の歴史を知れば、世代間での虐待の連鎖があったとわかることは多いです。

そうした事実を知った時、私は児童福祉司の仕事の深みに触れた心地になりました。やりがいを感じるポイントでもありましたね。

支援しているケースが改善した時(その事実をきいた時)

支援しているケースが改善(虐待事象が解消された等)したら、嬉しいしやりがいがあります。

児童福祉司は、子どもの最善の利益のために働きますから、まさにその本分を果たせた気持ちになれるからですね。

ただしケースの改善は、ボーッとしていると気づけなかったり知れなかったりしますので要注意です。

理由としては、児童福祉司が主に関わるのは保護者や関係者であり、虐待は外から見えない家庭内で起きるので、自分が関わった変化を直接見られることは少ないからです。

虐待事象の解消は「便りが無いのは良い知らせ」のごとく、「関係機関から連絡がないということは改善されたのかな」と考えて認識することが多いです。

これが児童福祉司の辛いところです。

通所施設・入所施設のような直接支援の現場であれば、子どもの変化や成長を間近に感じ取ることができます。

しかし児童福祉司は間接支援が主なので、支援しているケースの改善を感じ取れる機会が少ないのです。

「今やっている自分の仕事が一体何につながっているのか?意味はあるのか?」と迷子になってしまうことがあります。

注意深く、保護者や子どもの言動をみること。関わったケースのその後の情報を知ること。

これらはケースのアセスメントやモニタリングの一環ですが、結果的に児童福祉司たる自らのやりがいを得ることにもなります。

【やりがい?】一時保護解除の時

一時保護解除のタイミングは、多くの児童福祉司が感慨を抱くポイントでしょう。

やりがいを感じる人もいるでしょうが、私としては解放感という感じがあっているかもしれません。

一時保護すると、業務が圧倒的に増えます。精神的な重圧も並ではありません。詳しくは「児童相談所の一時保護とは?【児童福祉司の職務解説】」で解説しています。

だからこそ、一時保護解除に足る状況(一定の改善があった)になって、解除したときは解放感があります。

「一定の改善があった」という意味ではやりがいを感じる場面でもあるのですが、一時保護解除後も支援・介入は続きます。気持ちを引き締める場面でもありますね。

最後に

繰り返しますが、「やりがいを見いだせない!」と苦しんでいる児童福祉司さんは多いです。

児童福祉司を10年以上も続けてきた方に「やりがいは何ですか?」と聞いたことがありますが、返ってきた言葉は「やりがい?・・・・・・ないなぁ。ごめん(笑)」でした。

だから、「児童福祉司はやりがいのある仕事です」と安直に申し上げるつもりはありません。

もし自分の家族が児童福祉司になりたいと言えば、「この仕事の大変さもわかっている?」と心配になってしまうと思います・・・(笑)

- 「感謝されたい」

- 「子どもを笑顔にしたい」

- 「じっくり関わって目標実現を支援したい」

という、福祉現場を志す人に多い動機だけでは、心が折れてしまうかもしれません。

実際、長く(タフに)続けている児童福祉司さんに続けられている理由をきくと

日常では出会えないような色んな人に出会えて面白い

ということを言う人がチラホラいます。人間への好奇心が満たされる感覚があるのでしょうか。まだまだ私には「面白い」と感じられる余裕はありません。

今の私の結論は、児童福祉司には「この仕事が子どもの最善の利益のためにつながるのだ」という正義感と使命感が必要ということです。

その一心だけでは燃え尽きてしまうので、ノウハウの鍛錬もリフレッシュも大切ですね。

そこで、児童福祉司になりたい方・児童福祉司の方へオススメの資料は「児童福祉司のコンピテンシーモデル(東京都)」です。PDFですし誰でも読めます。

コンピテンシーとは「優れた成果を創出する個人の能力・行動特性」のことです。児童福祉司として迷子にならないために、慣れない間は毎日少しでも読んでおくのをオススメします。

リフレッシュ法やストレス対策は、本気でおすすめできる5つだけを「精神保健福祉士・社会福祉士は病む?【10年超を支えた5つの対策】」でお伝えしています。

なお、児童福祉司のリアルをもっと知りたい方は「【経験者解説】児童福祉司とは?仕事内容・年収・なるには【まとめ】」をご参考くださいね。

また、児童福祉司になりたい方に向けては「児童福祉司になるには?【計9ルートを経験者が簡単に解説!】」を書いていますので、ご興味のある方はチャレンジしてみてくださいね!

コメント