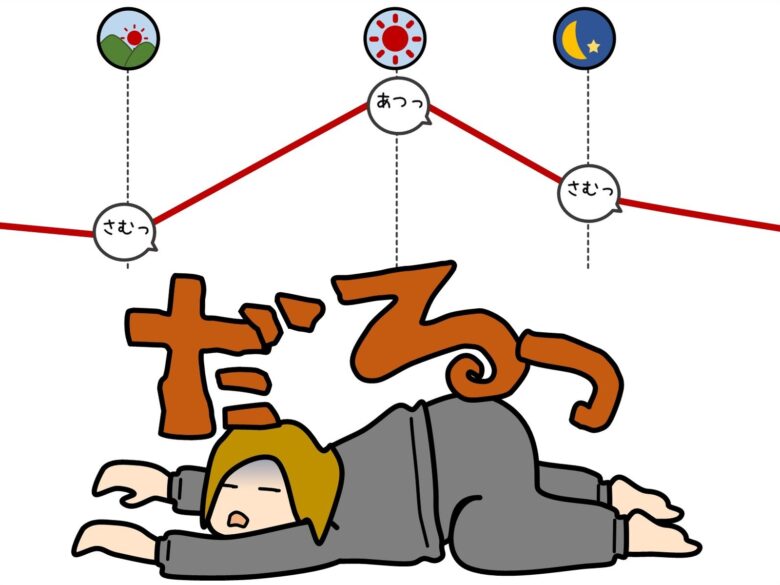

最近なんだかしんどいな~。やる気でないよ。そういえば急に気温が変わったけど、影響あるのかな?

季節の変わり目って、体も心もなんだか落ち着かない時期ですよね。

暑さが続いたと思えば急に涼しくなったりして、体調を崩したり、気分がゆらいだりすることもあります。

私自身、精神保健福祉士として働く中で、季節の変わり目に調子を崩す方を何度も見てきました。

実はこれは精神疾患がある方に限らず、誰にでも起こり得ることなんです。

この記事では、季節の変わり目に起きやすい心の変化と、支援者ができる工夫やセルフケアのヒントをお伝えします。

季節の変わり目に感じること

ようやく秋らしくなってきました。今年は6月・7月・8月・9月と長い夏が続き、40度近い猛暑日が何度もありました。

「過去最高気温を更新」というニュースを毎日のように聞き、本当に暑くなってしまったのだと実感しました。

私自身も服装を夏仕様に変え、メッシュ素材や通気性の良い衣類を工夫して、なんとか猛暑をしのいできました。

自転車をこいで家庭訪問をしている方もいるのではないでしょうか?私にもそうした経験があり、夏には保冷剤を首にまいて家庭訪問していた日々があります。

季節の変わり目とクライエントの変化

福祉の仕事をしていると、季節の変わり目にはクライエントの精神状態が揺らぐことが多いと感じます。

例えば精神科で働いていた頃、季節が変わる時期に症状が悪化する人は毎年のようにいました。

- 活動的になりすぎる人

- どっと疲れが出て引きこもる人

- 症状が悪化して一時的に入院が必要になる人

このように、気温や気候の変化は精神疾患を抱える人に大きな影響を与えるのです。

こちらの心療内科・精神科クリニックの記事での書かれています。

精神保健福祉士だけの問題ではない

季節の変わり目に心身に変化が起きることは、精神保健福祉士だけが知っていれば良い話ではありません。社会福祉士など、福祉職なら皆が知っておいた方が良いです。

理由として、例えばですが

- 介護施設 利用者やその家族に精神疾患を持つ人がいるかもしれません。

- 児童相談所 子ども自身は精神疾患が少なくても、保護者にうつ病や精神症状を抱えているケースは珍しくありません。

クライエントの家族の精神状態は、クライエントに影響します。

保護者の精神状態も、子どもに直接影響します。だからこそ、児童福祉の支援者は「季節の変わり目に子どもがどんな家庭環境に置かれているか」を想像することが大切なのです。

季節の変わり目は支援者自身にも影響する

もちろん、私たち支援者自身も例外ではありません。精神疾患がなくても、季節の変わり目は誰にでも影響があります。

- 涼しくなってほっとする人

- 体調を崩す人

- 気分が落ち込む人

- なんだか落ち着かないと感じる人

気候の変化は体へのストレスとなり、心にも影響を与えます。 心身はつながっているのです。

自分の体と心にセンサーを向ける

大事なのは、自分の体の状態に意識を向けることです。

- 今、暑い?寒い?

- 頭はどう?重い?軽い?

- 手足や指先は温かい?冷たい?

こうして体に意識を向けると、普段は気づかない変化にも気づけます。

夢中で活動していて、後から擦り傷に気づいたことはありませんか?それと同じで、体の声は意識しなければ聞こえてこないのです。

心身の感覚へのセンサーを高めれば、心身の不調を防ぎ、支援者として長く働き続けるためのセルフケアにもつながります。

行動(習慣)を変えるには、まずは自分の無意識を意識化することが必要です。

これがスタートです。

だから、私たちは自己覚知を繰り返すんですね。

心にも体にも、自覚的になること。これが専門職としての成長につながります。

感覚の個人差を理解する

ただし、「センサー」には個人差があります。

- 発達障害のある方は感覚が鈍い場合もあれば、逆に敏感な場合もあります。

- 匂い・音・光など、五感の過敏さや鈍さには大きな違いがあります。

つまり、人によって「住んでいる世界」は違うのです。

人は自分の感覚が「普通」だと思いがちですが、他人はまったく違う感覚を持っていたりします。

「今この人は暑いと感じているのか?寒いのか?」「自分の状態に気づけていないのか?」と想像しながら支援することが大切です。

特に自分に鈍感な人は、無理が積み重なって季節の変わり目にガタッと崩れやすいので注意が必要です。

知らないうちに無理をしてギリギリ頑張っていたところに、気温変化のストレスが加わって崩れてしまう、ということです。

まとめ|支援者自身も大切に

私たち自身も同じです。私たちを最も支援できるのは、私たち自身。

自分の体と心に丁寧に意識を向けながら、大切に日々を過ごしていきましょう。

それではまた!

関連記事(セルフケアのために)

「セルフケアをどうするか?」「どうやって病まずに福祉の仕事を続けるか?」について、私の実践知はこちらの記事で知ってもらえます。

「プライベートでも仕事を考えてしまってしんどい」という方には、こちらの記事が役立つはず。

大切なのは睡眠・食事・運動です。耳にタコができるくらい、誰しもが聞いていることですが、結局はその3つに尽きる。こちらの記事は私もしているおすすめの運動をご紹介しています。(体の元気な方向け)

コメント