地域活動支援センターとデイケアって何が違うの?

こうしたギモンのある方へ。

地域活動支援センターと精神科デイケアは、次の5つが違います。

5つの違い

- 利用人数

- 誰が利用を決めるか

- 利用料

- 職員配置

- 利用時間

ただし地域活動支援センターと精神科デイケアには共通点も多いです。

では、シンプルに解説していきます!

この記事を書いた私は、某自治体で働く精神保健福祉士・社会福祉士です。現場経験はおよそ13年です。

地域活動支援センターと精神科デイケアの違い5つ|精神保健福祉士解説

地域活動支援センターにも精神科デイケアにも個性あり

まず大前提ですが、各地域活動支援センターにも各精神科デイケアにも、それぞれ独自色があります。

いわば、個性があるわけです。同じものはないんですね。

例えば、セブンイレブンのように、

- 全国ほとんど同じ商品

- 同じコンセプト

- 同じ制服

とはいきません。

実際には、

A地域活動支援センターとB地域活動支援センターは全然違うな・・・

というのがよくあることです。

さらに深掘りすると、地域活動支援センターには、Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型という3つの型があります。

しかも同じ型のなかでも、それぞれの地域活動支援センターでの独自カラーがあるのです。

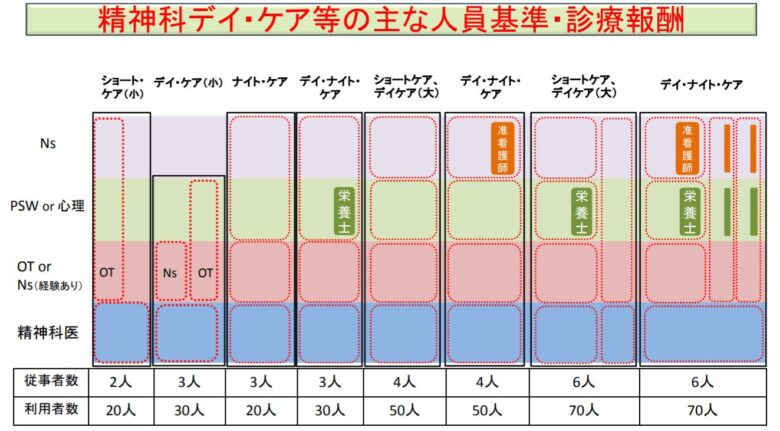

一方で、精神科デイケアについても、利用時間に応じてショート・ケア、デイ・ケア、ナイト・ケア、デイナイト・ケアがあり、小規模と大規模に分かれます。

- ショート・ケア

- デイ・ケア

- ナイト・ケア

- デイナイト・ケア

そして、それぞれの精神科デイケアで独自カラーもあります。

≫参考:厚生労働省 精神科デイ・ケア等の区分と診療報酬について

それゆえ地域活動支援センターと精神科デイケアは、より一層ちがいがわかりにくくなっています。

地域活動支援センターと精神科デイケアの共通点とは?

では、上記のような個性・型などの違いを、ひとまず横に置いておいて・・・。

共通点をリストアップします。

| 地域活動支援センターと精神科デイケアの共通点 | ||

| 通所施設? | YES(入所ではない) | |

| 日中に行く所? | 利用の仕方や各機関によって違う(夜があることも) | |

| 土日祝は? | 各機関によって違う(地域活動支援センターの土日祝開所率は6~7割) | |

| お金は稼げる? | ケースバイケース(作業・内職があったり無かったり) | |

| 集団で交流ある? | ある | |

| レクとかプログラムは? | それぞれが独自設定 | |

| 食事は? | 多分ある(食事代は実費負担が多い) | |

| 食事作りは? | 活動の一環になっているかも(買い物含む) | |

| 職員に相談できる? | できる | |

| 居場所になる? | なる(そういう機能期待がある) | |

こんなに共通点があります。

だから、地域活動支援センターと精神科デイケアって、同じような感じがしちゃうんですよね。

地域活動支援センターと精神科デイケアの違い5つ

では、精神科デイケアと地域活動支援センターの違いは何でしょうか?

大きな点を5つ絞ってお伝えします。

5つの違い

- 利用人数

- 誰が利用を決めるか

- 利用料

- 職員配置

- 利用時間

違い① 利用人数

- 10~20人以上

(類型による)

- 20~70人

(利用時間・規模による)

利用人数については、地域活動支援センターは下限設定があり、精神科デイケアは上限設定があるんですね。

このように見ると精神科デイケアの方が多人数に見えてきますが、実際には見学などをしてみないとわかりません。

なぜなら、数名(20名以下)しか利用していない精神科デイケアがよくある一方で、

多人数でにぎわっている地域活動支援センターもあるからです。

違い② 誰が利用を決めるか?

- 利用者と地域活動支援センターが契約、自治体が認可

- 主治医

結論としては、地域活動支援センターは、利用者と地域活動支援センターが利用契約を結んで始めることになります。

それを自治体(市区町村)が受け付けて、利用許可がおりる、という流れですね。

なんとなく、対等な感じが伝わるかと思います。

地域活動支援センターは、利用目的を双方で話し合いながら整理していくことが多いんです。

一方、精神科デイケアは精神科専門療法の1つであり治療の一環です。したがって、利用するには主治医の指示箋が必要です。

医療では『医学モデル』で患者さんや障害をみることが多いでしょう。『いかに患者さんの課題・問題を解決するか』という視点なんですね。

≫参考:医学モデルと社会モデル

医学モデルでは、病気(課題)の治療(解決)というのが基本原理です。

なので、デイケアの利用目的は医師や職員側が『体調や病状の安定』に設定する傾向があるでしょう。

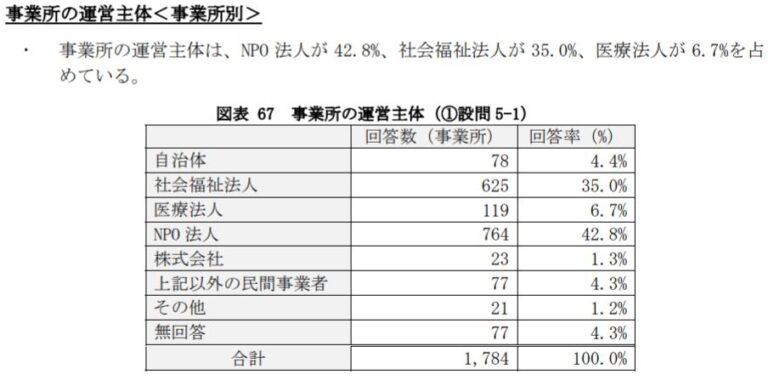

下記の統計は、精神科デイケアの実態を知るのにとても参考になります。

≫参考:厚生労働省 精神科デイ・ケア等について

違い③ 利用料

- 原則無料(食費等はかかる傾向)

- 原則、保険適用なら3割負担

- 自立支援医療(精神通院医療)の適用で自己負担は1割or負担上限額

利用料は、地域活動支援センターの方が安い場合が多いでしょう。

ただし各自治体によって違いはあるでしょうから、「概ねこのようだ」でご理解くださいね。

≫参考:厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

違い④ 職員配置

- 地域生活支援事業等の実施について(通知)で決まっている

- 無資格者がいる場合あり

- 特掲診療料通知で決まっている

- 精神科医が必ずいる

- 原則、職員は何らかの有資格者

地域活動支援センターは類型によって職員配置が決まっています。

≫【比較解説】地域活動支援センターの類型【Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型】の違い

精神科デイケアの職員配置は、こちらの図でイメージしやすいですね。

精神科医は必ず配置。

そのほか、利用者数に応じて下記の職種が配置されることになります。

- Ns(看護師)

- 准看護師

- PSW(精神保健福祉士)

- 公認心理士

- 栄養士

- OT(作業療法士) など

≫参考:特掲診療料通知(令和2年3月5日発)

精神科デイケアで特筆すべきは、精神科医が必ずいるということ。

したがって精神科デイケアは、地域活動支援センターよりも医療的なケアに強いわけです。

対して、地域活動支援センターでは職種の指定はゆるく、雇用形態(常勤)の指定があるくらいです。

専門職員(精神保健福祉士など)の配置が決まっているのは、Ⅰ型(1日平均20名以上が利用)の地域活動支援センターだけです。

≫参考:地域生活支援事業等の実施について 改正通知 令和4年3月30日

結論を繰り返すと、次のようになります。

- 精神科デイケア → 有資格者を配置している

- 地域活動支援センター → 色んな職員(無資格含む)が配置されている

地域活動支援センターの職員配置には、脆弱さという課題があります。

違い⑤ 利用時間

- わりと自由

- 融通がききにくい

どうしてこのような違いがあるのか?理由はいくつか考えられますが、例えば次のことが影響しているでしょう。

- 利用料が決まるしくみ

- 心身の状態を改善することの優先順位

地域活動支援センターの利用時間

地域活動支援センターはわりと自由に出入りしやすい傾向です。

地域活動支援センターの実施主体は、自治体(市区町村など)です。ただし業務については民間法人などへ委託(お任せ)されていることが多いです。

地域活動支援センターは、『利用者が来所すれば利用扱い』です

。短時間利用でも長時間利用でも、地域活動支援センターの事業収入に変わりはないです。

したがって利用者さんが、ちょっとだけ通所して雑談だけして帰るとか、仕事後等に立ち寄るといった利用をしても、事業者としては経営上の影響をほとんど受けません。

ただし、利用の仕方は利用者さんと支援者で相談して決めるので、個別の違いはあります。

例えば、就職に向けた目標で通うなら、決まった時間通りに通うことを目指したりしますね。

精神科デイケアの利用時間

精神科デイケアは、利用時間(始まりと最後)がしっかり決まっていることが多いです。

いいかえると、融通はききにくい傾向です。

背景は診療報酬体系のあり方。精神科デイケアは、長時間利用してもらった方が収益になるしくみです。

≫参考:診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第57号 第8部 精神科専門療法

地域活動支援センターと違って、利用時間に応じて収入が変わってしまうんですね。

ただし治療的な意味合いもあります。

利用時間がハッキリ決まっていることで、規則的な生活につながり、病状の安定を促す効果があるんですね。

最後に

地域活動支援センターと精神科デイケアには、共通点が多いです。

どちらの利用が向いているかはケースバイケースですし、医療機関や支援者と相談してすすめていくことになるでしょう。

利用目的を整理したうえで、併用している方もいます。

進化の歴史上、人は一人では生きていけないし、本能的に人との関わりを求める生き物です。

孤立はさまざまなリスクにつながります。利用目的をよくよく考えることも大切ですが、通う場所があること自体が救いになると思うんですね。

この情報があなたのお役に立てたなら幸いです。

関連記事

地域活動支援センターと、地域”生活”支援センターの違い。わかりますか?

地域活動支援センターには3つの型があります。ここまで知っていたら、プロな感じですね。

地域活動支援センターと地域”包括”支援センターの違いはわかりますか?たった2文字違うだけで、対象者から全然ちがうんです。

コメント