仕事やめたい!やめるときはどうしたらいい?次の仕事はどうやってさがすの?円満退職の流れが知りたい。

こういった思いの方へ。

この記事の内容

- 児童指導員が退職する理由TOP15

- 児童指導員が退職する流れ 7ステップ

- 円満退職のコツ

- 辞めさせてもらえない時の対処法

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場経験はおよそ13年です。転職は2回で、どちらも円満に退職しています!

児童指導員になったけど、思っていた仕事が違うとか、人間関係がダメだとか、給料が少ないとかで、やめたいと思うのは普通だと思います。

でも、児童指導員は人数が少ない職場で働いていることが多いですよね。

だから、「仕事をやめたい」「転職したい」と思っても、こんな壁にぶつかりそうです。

- 人間関係が近くて「やめたい」と言えない・・・

- 自分がやめたら後任がいない

- 転職したことがないので、やめる流れがわからない・・・

人が死ぬ前に後悔するのは「もっと、やりたいことをしたらよかった」だそうです。人生は一回きりです。悔いのないようにしたいですよね。

「じゃあやめるぞ!」と思っても、やめる流れがわからないと不安ですよね。円満にやめるにはどうしたらいいのか?

それに、一緒に頑張ってきた子どもや保護者さんのことを考えると、ちゃんと引き継ぎしてからやめたいですよね。

そこで、この記事では、私が2回の転職をしてきた経験をまじえ、児童指導員が退職して転職するまでの流れを解説していきます。

円満にやめて、次のステップへ堂々とすすんでいきましょう!

辞めたい児童指導員さんへ|円満退職して転職する流れ7ステップ解説

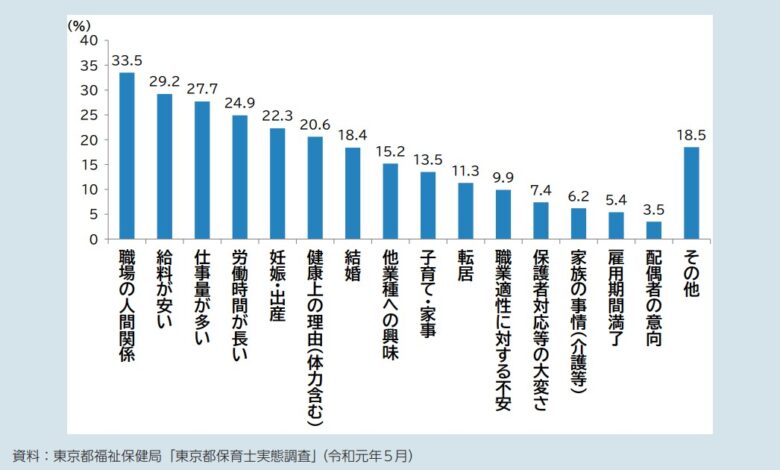

児童指導員が退職した理由は?ランキングTOP15

児童指導員は、どんな理由で辞めているのでしょうか?

児童指導員に絞った調査はありませんが、保育士向けの調査はありました。こちらがその統計ランキングです。(複数回答)

児童指導員は職場の人間関係、給料、仕事量や労働時間、健康上の問題を抱えやすいですね・・・。

あなたが辞めたい理由は、どれにあてはまりそうですか?

辞めたくなる理由って、1つじゃないですよね。色んな理由が重なると思います。

私が転職した理由も色々でした。メンタル的にしんどくなったり、人間関係でつまずいたり、給与・年収に満足できなくなったり・・・。

「ネガティブな理由だと辞めてはいけない」なんてことはありません!

辞めたら責任を放棄するように感じる人もいますが、働いている期間にしっかり仕事をすれば責任は果たしたことになります。

「子どもへの罪悪感や裏切り」を感じる人もいるでしょう。お気持ちはわかります。だからこそ、しっかりと引継ぎをしましょうね。

私は2回の退職と転職を経験したからこそ、いまの自分があると本気で思うし、後悔はありません。

それに、年収が100万円以上アップしました。やりがいもあります。

退職したら人生が終わるわけではありません。そこから新しい人生がまた始まるのです。

転職にかかる期間|いつから始めるべき?

さまざまな転職サイトの情報をみるに、児童指導員は転職活動をはじめて2か月前後で転職先がきまる傾向です。

2か月前後というのは、私の体験からしても「それくらいだろうな」と思う期間。

むしろ、人によってはもっと早く決まるかもしれません。1か月以内とか。

人手不足の職場が多いので、1発で転職先が決まることもあるでしょう。

なぜなら、児童指導員は求人がたくさんあって、引く手あまたの状態だから。

仕事を続けながら転職活動するか、辞めてから転職活動するか?

これは決まっていて、仕事をしながら転職したほうがいいです。私もそうしました。

仕事をやめてから転職したほうが、ゆっくり探せるんじゃない?

そう思う人もいるかもしれませんが、仕事をやめてから転職すると、大変なことになります。次の3つが問題です。

- お金が入ってこなくなる → 早く決めなきゃと焦る → 嫌な仕事にしぶしぶ転職

- 仕事をしていない期間ができる → 悪い印象を与える → 転職に失敗し続ける

- 健康保険の手続きがめんどくさい

「早く次の仕事を見つけないと・・・」と焦ってしまうと、仕事の内容や条件をちゃんと見られないし、

「この仕事で我慢しよう・・・」と妥協しやすくなります。

そうすると、転職してから後悔したり、ブラック企業だったと気づくかもしれません。

転職するときは、家を探すときと似ています。

いい家を見つけるには、早めに始めて、時間をかけて、気持ちに余裕を持って探すことが大切です。

『気に入った家があったら引っ越す』という考え方だから、いい家に出会えるのです。

仕事も同じです。

いい求人を見つけるまで、早めに始めて、時間をかけて、気持ちに余裕を持って転職活動をするほうが良いです。

つまり、『気に入った仕事があったら転職する』という考え方です。余裕があるから、自分の希望を叶えやすいのです。

転職試験でも、「ダメでも今の仕事はある」と安心できます。

安心できるから、本当の力を出しやすく、むしろ合格しやすくなるのです。

だから、今の仕事を続けながら転職活動を始めることをおすすめします。

今の仕事を続けながら転職活動するなんて、今の職場に悪いような気がする・・・

そう感じる人もいるかもしれません。児童指導員さんは真面目な方が多いので、気になるのもわかります。

でも、ここは冷静に考えてください。

仕事をやめてから転職活動すると困るのは、あなた自身。今の会社ではありません。

会社は最後は冷たいものです・・・。私たちの人生のことまでは、考えてくれません。私たちの人生は、自分で決めるしかないのです。

私たちと今の会社との関係は、『契約』によるもの。紙一枚で切れる関係です。

「転職活動してます」と言う必要はありません。

転職活動は、今の会社には内緒で、今の仕事を続けながらやるのが普通です。みんなそうやって転職しています。(私もそうでした)

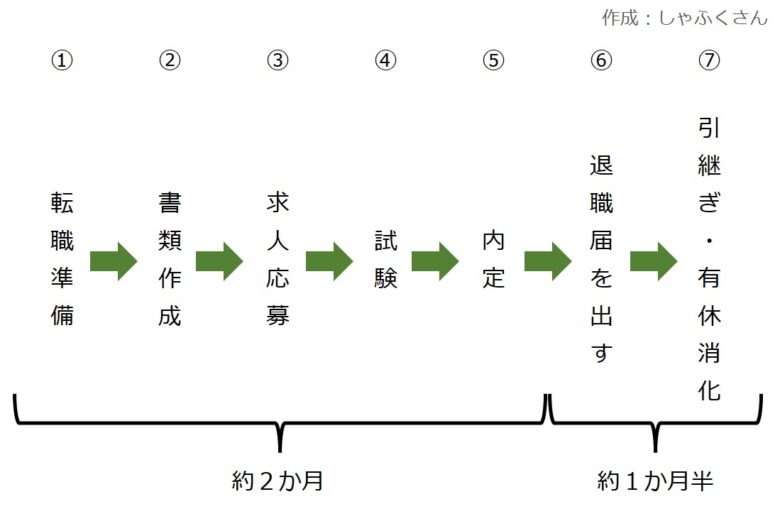

児童指導員が転職する流れ

児童指導員が仕事をやめることは珍しくありません。そして、新しい仕事も見つかりやすいです。

でも、ちゃんとした手順で仕事をやめないと、今の職場に迷惑をかけてしまうかもしれません。

人間関係が悪い会社なら「どうでもいい!」と思いますが、子どもや保護者さんに影響が出るのは嫌ですよね。

職場によって違いますが、だいたいこんな感じで仕事をやめる準備をするといいでしょう。

期間は目安です。

児童指導員は試験に合格しやすいでしょうから、「1週間で新しい仕事が決まった」という人もいるかもしれません。

さてさて、仕事をやめて転職するまでには、7つのことがあります。

ステップ1 転職準備

転職準備として、まずは次の3つを確認しましょう。

転職準備3つ

- 会社のルールを見て、何か月前に仕事をやめたいと言ったらいいか調べる

- 自分の気持ちを整理して、次にどんな仕事がしたいか決める

- 転職の方法を選ぶ

就業規則をチェックして、何か月前に仕事をやめたいと言ったら良いか調べる

何か月前に仕事をやめたいと言ったら良いのかは、あなたの会社の『就業規則』に書かれています。

多くの場合は、1か月前と決まっている職場が多いと思います。

でも、就業規則は、会社とあなたの約束。法律ではありません。最終的には法律が大事です。

そして、法律にはこう書かれています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法 第627条

でも、「法律では2週間前に言えばOK」と言っても、無理やり辞めると円満に辞められないでしょう。

例えば、次のような困ったことが起きると思います。

- 辞めるまで気まずい。嫌がらせを受ける。

- 辞めた後に出会った時に気まずい。

- 最悪の場合、損害賠償を請求される。

だから、円満に辞めるには、就業規則の期間を守って、辞めたいと言いましょう。私はそうしました。

自分の気持ちを整理して、次にどんな仕事がしたいか決める

次に、「今の仕事を辞めたあと、どこで何をしたいのか?」を考えましょう。

例えば、次の質問に答えていただくと、少しクリアになると思います。

- 児童指導員として転職するか、保育業界に移るか?

- 保育士や社会福祉士など、他の資格をつかって働くか?

- 福祉業界なら、どの分野で働きたいか?

- 民間か、公務員か?

- 正社員か、非正規か?

答えはあなたの中にあります。

時間がかかってもいいです。後悔しない転職をするためには、とても大切なことですね。

個人的には、児童指導員として一緒に働いてくれると嬉しいです。

・・・でも、これはあなたの人生の選択。あなたの気持ちを大切に決めてくださいね!

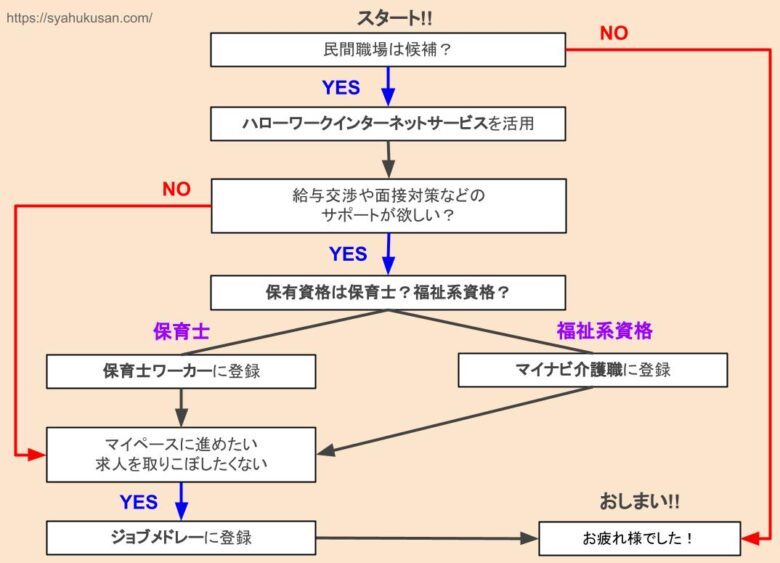

転職方法をえらぶ

最後に、転職方法を選ぶことが必要です。

児童指導員が転職する方法はいろいろあって、みんな違うやり方をしています。メジャーな方法は、転職サイトや転職エージェントの活用です。

おすすめのサイトは?

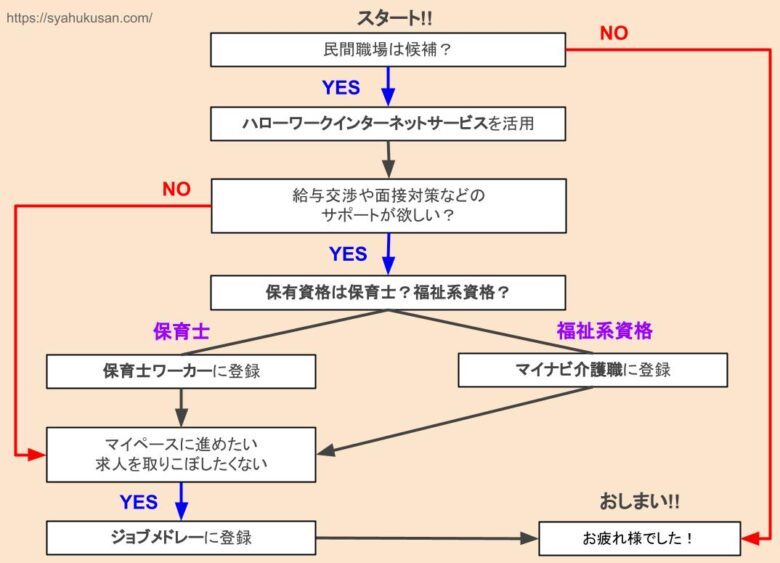

この質問に対する答えが、こちらのフローチャートです。

児童指導員へのおすすめ転職法

- まずは公務員の児童指導員を検討

- 民間求人をさがすなら

ハローワークインターネットサービス - おすすめ転職エージェント

保育士ワーカー 保育士・幼稚園教諭の方

マイナビ介護職 福祉系資格の方 - おすすめ転職サイト

ジョブメドレー 保育士・幼稚園教諭の方

ジョブメドレー 福祉系資格の方

詳しくはこちらの記事で説明しています。よかったら見てくださいね。

ステップ2 書類作成

求人に応募する前に、履歴書や職務経歴書などの「書類作成」をしましょう。

履歴書や職務経歴書はコンビニで買えますし、どう書くかも書いてあります。ネットで調べてもたくさん出てきますね。

書き方がわからないときは、転職エージェントに相談すると教えてくれるでしょう。

ステップ3 求人応募

履歴書・職務経歴書を作ったら、求人に応募しましょう。

応募の仕方は、仕事を探す方法や民間・公務員によって違いますね。

ステップ4 試験

ほとんどの福祉職場では、面接があります。

児童指導員の採用は人柄が大事。「一緒に働きたい」と思われるかが重要です。

それと、面接のコツは「自分が面接する」という気持ちで行くことです。面接されるのではなく、あなたが面接するのです。

そうすれば、緊張しないし、あなたの力を出しやすいし、児童指導員として働く姿を見せやすいです。

面接官も、あなたに興味を持ってくれます。

多くの児童指導員さんは、現場で子どもや保護者と話をたくさんしてきたと思います。だから、その経験を活かすのです。

ビジネスマナーはあまり気にしなくていいです。普段のあなたの仕事ぶりを見せましょう。

大事なのは、人としてのやりとり、コミュニケーションができるかどうかです。

児童指導員にビジネスマナーは必要ですが、ビジネスマナーの達人である必要はありません。

ビジネスマナーが完璧すぎると相手を緊張させることもありますから、現場の児童指導員さんは少し柔らかい感じが多いです。

だから、「面接室に入る時はノックして、返事がしたら入って、出入り口で挨拶して、イスの隣で挨拶して・・・」などと細かいことに気を取られると、うまくいきません。

そんなのは重要ではありません。

あなたには支援の仕事をやってきた知識や技術があります。その強みを出していきましょう!

そうすれば自然にあなたらしさが出て、魅力が伝わります。(これは私が転職成功した時にやったことです)

公務員の福祉職を目指すなら、教養試験やグループディスカッションなどもあるかもしれません。対策が必要です。私が公務員の福祉職に合格した対策方法は、次の記事に書いてあります。参考にしてください。

ステップ5 内定

試験がうまくいったら、内定の電話やメールが来ると思います。

福祉の仕事は人数が少ないところが多いです。だから、試験が終わったらすぐに内定の連絡が来ることもあります。

そして、「いつから働けますか?」と聞かれると思います。その答えは考えておきましょう。

児童指導員の仕事は人手が足りないことが多いです。「早く来てほしい」と言われることもあるでしょう。

でも、すぐに答えなくても大丈夫です。「明日、今の職場に退職希望を伝えます。それから返事させていただきます。」と言えばいいです。

今の職場に辞める日を伝えてから、次の職場に返事しましょう。

今の職場の就業規則に「退職意思は〇か月前には伝えること」と書いてあったら、そのルールは守りましょう。円満に辞めるには大切なことです。

ステップ6 退職届を出す

ここまでお疲れさまでした!

やっと、今の職場に辞めたいと言えますね。

「退職届を出す」と言いましたが、実は私は退職届を出したことがありません。2回転職しましたが、どちらも口頭で言うだけでした。

円満に辞めるには、辞めたいことをまず自分の上司に言うことです。

上司を飛ばして、もっと上の上司や代表などに伝えると、「上司と仲が悪かったの?」と思われてしまいます。

それだと上司のメンツがつぶれてしまいます。円満に辞められなくなりますね。

だから、最初は自分の上司に辞めたいことを言いましょう。(パワハラされている場合は別です)

言う時には、「話があるんですけど・・・」と二人だけになってから言いましょう。

周りに話を聞かれると噂になってしまいます。

そして、自分が辞めることを、誰に、いつ、どうやって言うか、上司と相談して決めていきましょう。

「周り」と言っても、職員だけじゃないですね。子どもや保護者さん、他の機関なども含みます。

辞めることは、子どもや保護者さんから反応があります。例えば、「さみしいなぁ」とか「どうして辞めるの?」「次はどこで働くの?」とか。

子どもや保護者さんに辞める理由をどう言うか、考えておきましょう。

今の職場の悪口は言わない方がいいです。「給料が安い」「人間関係が悪い」とか言うと、子どもや保護者さんが心配してしまいます。

だから、例えば、

- 新しい仕事(分野)に挑戦することになった

- 結婚して引っ越すことになった

- 地元に帰ることになった

- 親の介護をしないといけない

など、ポジティブな理由や「しょうがないね」とわかってもらえる理由を言うのがいいです。

児童指導員は色んな人と関わりますし、関係が大事です。

今までやってきた仕事を台無しにしないためにも、気をつけましょうね。

辞めさせてもらえない時の対処法

もう一度言いますが、法律では、辞めたいと言えば辞められます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

≫民法 第627条

『当事者が雇用の期間を定めなかったとき』とは、正社員として働いている場合です。契約期間が決まっている場合は、民法 第628条が適用されます。

「辞めないでほしい」「後任が来るまで待ってほしい」などと言われても、聞かなくても大丈夫です。

でも、児童指導員の職場は人数が少なくて、人間関係が濃くて、強く説得されたり、嫌がらせを受けるかもしれません。

私の知り合いに、そうした目に遭った人がいました。

だから、どうしようもない時は『退職代行』というお金を払って頼むサービスがあります。自分の代わりに職場に連絡して、辞めさせてくれます。

聞いたことの無い人が多いと思いますが、こちらの動画でどんなサービスか見られます。

『退職代行』は色々あります。よくわからない会社も参入していて、「辞めたいと言ってくれるだけ」という例もあるようです。

個人の会社や労働組合などの退職代行サービスもあります。安いのは良いですが、法律的にグレーです。

そこで調べてみた結果、一番おすすめできるのは弁護士事務所に頼むことです。値段は3万~10万とプランによって違いますが、一番信頼できます。

退職代行をしている弁護士事務所を3つ紹介しますね。

退職代行できる弁護士事務所

- 弁護士法人ガイア

55,000円~

55,000円~ - フォーゲル綜合法律事務所 33,000円~

- アディーレ法律事務所 一律77,000円

ステップ7 引き継ぎ・有休消化

辞める日が決まったら、

「早く次の職場に行きたい!」

「有休を使って休みたい!」

という気持ちになりますよね。私もそうでした。

早く辞めたくて、辞める日まで数えていました・・・。

でも、円満に辞めるには、職場・子どもや保護者さん・他の機関が困らないように、引き継ぎすることが大切ですね。

引き継ぎとは、例えばこんなことです。

- 担当の利用者・患者さんについて、支援の経過や方針をまとめる

- 担当の利用者・患者さんについて、後任と顔をつなぐ

- 自分の業務について、マニュアルや手順書をつくる

職場によっては、他の機関との連絡や、他にも引き継ぎすることがあると思います。

ちゃんと引き継ぎできたら、あとは有休を使って休みたい!

残念ながら、引き継ぎをしっかりできても、人が足りなくて有休を使えない人が多いと思います・・・。私はそうでした。

1回目の転職では有休を使えなかったし、2回目の転職でも1週間くらいでした。

正直言って、児童指導員の仕事では、有休を消化することと円満に辞めることは両立しにくいかもしれません。つまり、どちらか一方しかできないかも・・・。

人が少ない職場が多いですし、「気にしないで有休使ってね!」と言ってくれる職場はそうありません。

円満に辞めることと有休消化を両立したいなら、辞める日を数か月先に決めるなどして、後任が来てから有休を使うことがコツでしょう。

でも、待っても待っても後任が決まらないこともあります。それに、辞める日を遅くするは次の職場を待たせることになります・・・。

円満に辞めるには、辞める日を決めたら、その日までに引き継ぎをしっかりする。

引き継いだら、遠慮ぎみに有給休暇を数日取る・・・くらいが現実的かもしれません。

メンタルの強い方は、思い切って有休を使いましょう!私たちには休む権利があります!

「円満に辞めるより、有休を使うことを優先したい」という方は、先ほどの退職代行がおすすめです。有休消化もサポートしてくれます。

最後に

児童指導員が辞める時の流れ、円満に辞める7ステップを説明しました。

児童指導員は辞めた後も、同じ地域で働いていると元の職場の人に会うことがあるかもしれません。

円満に辞めておけば、そんな時に気まずくならないですね。そして、辞めてからも仲良くできたりします。

人との関係は、私たち児童指導員の大事なもの。残せる関係は残していきましょう!

最後に、仕事を探す方法についての図をもう一度載せておきます。

児童指導員へのおすすめ転職法

- まずは公務員の児童指導員を検討

- 民間求人をさがすなら

ハローワークインターネットサービス - おすすめ転職エージェント

保育士ワーカー 保育士・幼稚園教諭の方

マイナビ介護職 福祉系資格の方 - おすすめ転職サイト

ジョブメドレー 保育士・幼稚園教諭の方

ジョブメドレー 福祉系資格の方

詳しくは次の記事にまとめてあります。参考にしてくださいね。

それではまた!がんばってくださいね!

コメント