ぼくは向いてないわ・・・ やめたほうがいいかなぁ?

社会福祉士・精神保健福祉士・もしくは両方に『向いていない』とお悩みのあなたへ。

- 『向いている』『向いていない』の評価基準2つ

- 自分の性格・能力が向いていない? →『自己覚知』すればOKです

- 男性は向いてない? →男女とも必要です

- 『向いている、向いていない』より『やりたい、やりたくない』で決めよう

- 『周りと比べて向いていない』と思うときの対処法

- 失敗・挫折で自信を失くして『向いていない』と思うときの対処法

- 限界を感じたときの対処法

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年以上です。『向いていない』と悩む時期を経験しています。

「自分は向いていないから、めざすのはやめよう」

「社会福祉士になるんじゃなかった」

「精神保健福祉士になるんじゃなかった」

あなたにはこのような悩みがあるでしょうか?

ネットで『社会福祉士・精神保健福祉士に向いていない人』を検索すると、よく出てくるのはこういう特徴。

- 人が好きではない

- 自分に自信がない

- 人間関係が苦手

- 完璧主義

本当でしょうか?

そういうタイプの社会福祉士や精神保健福祉士さん、現場にたくさんいますけど・・・。

ぶっちゃけ、人が好きで、自分に自信があって、人間関係が得意などという社会福祉士・精神保健福祉士さんは、ほとんどいないのが体感。

もしいたとしても、その人のコンディションや、相手との関係性によっては、うまくいかない時もあるんですよね。

ベテランの先輩や上司、優秀な人ほど、自信をもつというより慢心しない『謙虚さ』をお持ちだったりします。

「向いていない」とお悩みのあなたに向けて。次の2ステージにわけて話していきますね。

- なろうか悩んでいるステージ【資格を取る前】

- 働きながら悩んでいるステージ【資格を取った後】

社会福祉士・精神保健福祉士に向いてない?【あなたが悩むのは当然】

あなたが『向いていない』と悩むのは当然のことですよ

わたしも「向いていない」と悩んできました

わたしも、社会福祉士や精神保健福祉士に『向いていないのでは・・・』と悩んできました。

- 「向いてないんじゃないか」

- 「やめたほうが良いんじゃないか」

- 「わたしが関わったら余計にひどくなるんじゃないか」

とかとか。

思い詰めて、コンプレックスになっていた時期があります。学生の間も、実際に支援をするようになってからも。

まわりの仲間に話したことがありますが、多くの社会福祉士や精神保健福祉士が共感してくれます。

「自分が向いてるなんて、思ってないですよ」という返事が多い。

わたしへの気遣いか、謙遜かもしれないけど、けっこう本気だと思うんですね。

現場で自信もってやってる人なんて、ほとんどいないです。修練している人ほど、自信無さそうだったり謙虚だったりしますね。

なので、あなたが「向いていないのでは」と悩んでいることに、わたしは心から共感します。

向いていないという悩みは、苦しいものですね。

- 「オレはだめなやつだ」

- 「福祉の仕事なんて、わたしはしない方が良かったんだ」

などのように、自責の念に駆られたりもする。

退職・転職、メンタルのしんどさにつながることもあるでしょう。

周りに相談して、「キミならできるよ!」「向いてるよ!大丈夫だよ!」と言ってもらえても、気休めにしか感じられないのではないでしょうか?

- 「本当かなぁ?」

- 「やっぱり向いてないと感じるんだけど・・・」

という感じで。「向いていない」と悩むのは、自然なことなんですね。

『向いている』『向いていない』の評価基準とは?

そもそも社会福祉士や精神保健福祉士に『向いている』『向いていない』というのは、何を基準にジャッジするのでしょうか?

例えば2つの評価基準が考えられます。

向いている・向いていないの評価基準

- 社会福祉士・精神保健福祉士の『理想像』と比べた適性

- その職場で社会福祉士・精神保健福祉士がする業務への適性

社会福祉士・精神保健福祉士の『理想像』と比べた適性

社会福祉士・精神保健福祉士の『理想像』に、素のあなたが近ければ向いているし、遠ければ向いていないと言えそうです。

だけど、そもそも社会福祉士や精神保健福祉士の『理想像』とは何でしょうか?

実は、『理想像』の答えは倫理綱領が示しています。

われわれ社会福祉士は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。

われわれは平和を擁護し、社会正義、人権、集団的責任、多様性尊重および全

人的存在の原理に則り、人々がつながりを実感できる社会への変革と社会的包摂の実現をめざす専門職であり、多様な人々や組織と協働することを言明する。

倫理綱領は精神保健福祉士にもあります。

≫精神保健福祉士の倫理綱領

あなたが倫理綱領でしめされる『理想像』から遠いと、向いていない・・・となるでしょうか?

そうとは言えません。だって、あくまで『理想像』だから。

倫理綱領は「現実の私たちは理想像ではない」という前提でつくられていますし、趣旨は理想像をめざし続けようねということです。

現場でバリバリやっている社会福祉士や精神保健福祉士でも、こうした理想通りの人物はいないです。

社会福祉士や精神保健福祉士の資格をとったら完成じゃないんですね。

働きながら、社会福祉士や精神保健福祉士は「今の自分は理想像に向かっているだろうか?」と自問自答する専門職ですね。

だから、今のあなたが『向いていない』と悩むのは当然なんです。

倫理綱領の表現は、バクゼンとしていてわかりにくいのが使いにくいですね。『で、じっさいどういう社会福祉士・精神保健福祉士が良いのさ?』はイメージしにくい。その都度わたしたちは倫理綱領と今の状況を照らし合わせて考えるという作業が必要です。

その職場で社会福祉士・精神保健福祉士がする業務への適性

社会福祉士も精神保健福祉士というのは、あなたが働く職場によって、やらないといけない業務は細かく違います。

だからその職場でもしあなたが『向いていないなぁ』と思うことがあっても、

『社会福祉士・精神保健福祉士に向いている・向いていない』と捉えるんじゃなくて、『その職場の業務に向いている・向いていない』で捉えたら良いんですね。

理由は、社会福祉士や精神保健福祉士がすることになる業務は、職場によって違うから。

だいたい共通してやることが多いのは次の内容ですけど、

- 事務(パソコン)作業

- 面接

- 訪問

- 電話相談

- 記録作成

これとて、職場によって違います。

わたしは複数の職場を経験しているので、実体験としてもそう思います。

例えばわたしが『相談支援事業所』で働いていたときは、上記のような仕事をしていました。具体的にはサービス等利用計画をつくったり、認定調査をすることもありました。

『作業所』だと、そこでの事業を利用者さんと一緒にする時間が多かったですね。例えば内職、農作業、WEB作業など、さまざまです。

児童施設の社会福祉士(児童指導員)として働いていたときは、面接は訪問はほとんど無かったです。子どもと直に関わったり、一緒に食事や遊びや生活をともにするのが業務でした。

これが『児童相談所』の社会福祉士(児童福祉司)だと、事務・電話が増えるし、法的知識や児童虐待対応の理解、強靭なメンタルなど、求められる能力にも違いがあります。

つまり、「自分は向いてないなぁ・・・」と思うことがあっても、

こう考えればOK。「社会福祉士・精神保健福祉士に向いていない」とまで考えなくて良いんです。

その職場の業務にはマッチしないだけかもしれない。

実際、異動なり、転職なりで業務が変わると、あなたの評価は全然かわったりするんです。(わたしの実体験でもある)

向いていない?|社会福祉士・精神保健福祉士になろうか悩んでいるあなたへ

さきに結論を申し上げます。

- 自分の性格・能力が向いていない・・・? → 『自己覚知』すればOK

- 男性は向いてない・・・? → 全く問題無い。男女ともに必要。

- 『向いている、向いていない』より『やりたい、やりたくない』で決めよう

1つ1つ、話していきますね。

自分の性格・能力が向いていない?→『自己覚知』すればOKです

あなたの性格や能力をもって『向いていない』とは言えないです。

もしかしてあなたには、次のような苦手がありますか?

- 人付き合いが苦手

- コミュニケーションが苦手

- 引っ込み思案

- あがり症 など

確かに、こういった性格・能力は課題になるでしょう。どうしたって人と関わる専門職ですから。

でも、現場の社会福祉士や精神保健福祉士に「もともと私もそうだった」という人は多いんです。コミュニケーション好き、人と関わるのが好きな人が多いかというと、そんなことないんです。

むしろ、コミュニケーションや人付き合いにエネルギーを使うタイプの人が多いし、繊細だったり、地味な雰囲気の人が多い傾向です。

専門職として経験や努力を重ねるプロセスで、できるようになっていくんですね。

初めから『コミュニケーション能力』の高い人はそうそういませんし、『コミュニケーション能力』は経験と知識でレベルアップできます。

こちらでも解説しています。(キャリアガーデンへの寄稿記事)

例えば私は10年以上この仕事を続けてきましたが、人付き合いが好きではありません。全くないと寂しくなっちゃいますが、人と話す時は気をつかいますし、一人の時間も欲しいタイプです。

つまり、苦手なことがあっても、社会福祉士や精神保健福祉士としてやっていけるということです。

そして、性格・能力として苦手なことは、克服・上達できるということです。

理想像と現実の自分との間を埋めるには、自己覚知をすれば良い。

自己覚知できれば「向いていく」ように変わっていくんですね。

自己覚知のやり方などは、こちらでわかります。

≫社会福祉士の自己覚知とは【必要な理由・方法をわかりやすく解説】

なので、苦手だからといって、社会福祉士・精神保健福祉士に向いていないなんて考えなくてOK。

あるいは、その職場の業務が苦手ということもあるでしょう。

ただし自己覚知をするなかで、どうしても克服できない、受けいれざるを得ない自らの性格・能力・特性が見つかってきます。

例えば私が、人付き合いは苦手だったり、時に疲れると感じるように。

また、どんなに優れた社会福祉士・精神保健福祉士でも、苦手なところや『あんまりよくないところ』はあります。ほんとに。

でも、それで大丈夫なんです。誰だって「向いていない」と感じてしまう部分はあるものです。

そういった点は、諦めて受け容れて、人を頼るのがおすすめです。そうやってネットワークが広がったりもします。

完璧はムリです。人間ですからね。

向いてないところがあっても大丈夫なんやな!

男性は向いてない?|社会福祉士・精神保健福祉士の適性

もうちょっと細かい話をしましょう。

社会福祉士や精神保健福祉士には、女性が向いていて、男性は向いていないと言う人がいますね。

こういった主張の理由には、次のようなものがあります。

- 福祉の仕事は女性がするものだから

- 男だと食べていけないから

- 求人があまりないから

- 共感する力が大切なので男性には向いていない

しかし結論は、男性でも全く問題ないです。

事実として、社会福祉士と精神保健福祉士の3分の1くらいは男性です。

男であるわたしが申し上げます。性別で適性をどうこう言える専門職じゃないし、現場じゃ男性も女性も必要です。

くわしい理由は、こちらの記事で反論してあります。

≫男性は社会福祉士に向かないって本当?【男である現役が解説!】

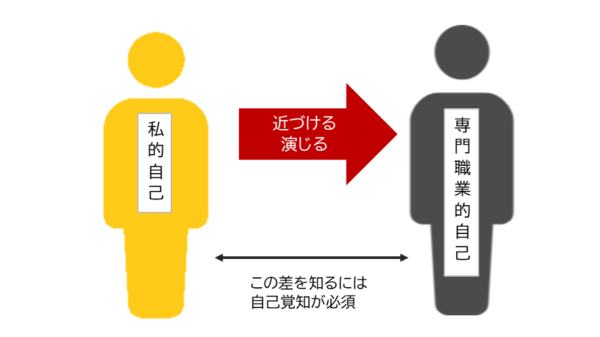

自己覚知して演じれば良いだけ|『私的自己』と『専門職業的自己』

性格・能力・性別などで「向いていない」と判断することはできないという理由をさらに踏み込んでいうと、自己覚知すれば良いだけだからです。

知ってる!自己覚知。

イイね。あとは「自己覚知できること」「自己覚知の習慣があること」が大切だよ。

社会福祉士も精神保健福祉士も、自分を知ったうえで、専門職としての役割を演じる仕事です。

「演じる」というと嘘っぽくてネガティブな感じですけど、絶対的に必要なスキルです。

ちょいと理論的な話にお付き合いください・・・

普段の自分を『私的自己』、社会福祉士や精神保健福祉士としてするべき役割・立ち振る舞いを『専門職業的自己』といいます。

図にするとこう。

素のあなたが「私的自己」 理想像が「専門職業的自己」

私的自己と専門職業的自己の間には、差があって当たり前です。

人間だもの。神様じゃないんでね。理想と現実の差とでも言いましょうか。

そして、差をうめる必須スキルが『自己覚知』です。

自己覚知では、自分が何者なのか知ること、どんな特性、性格なのか知ることが必要です。

あなたが、ご自身について

- 人付き合いが苦手

- コミュニケーションが苦手

- 引っ込み思案

- あがり症

などとわかっているようであれば、すでに自己覚知をすすめていることになります。順調ですよ!

あとは、その『私的自己』の分析を深めること。

例えば、あなたが人付き合いが苦手なのであれば、「Aさんみたいな利用者さんは苦手だけど、Bさんは大丈夫だなぁ。どうしてだろう?」といった感じです。

この掘り下げの先には、あなた自身との向き合いがあるんですね。

例えば、「わたしはAさんみたいな利用者さんは苦手で避けようとしがちだから、もうすこし積極的に話にいった方が良いかもしれない。」といった具合に、行動を軌道修正するんです。

「自分の関わりたいように関わる」とか「自分の好き嫌いで関わる」ではなくて、

専門職としてどう関わるべきか?と考えながらやっていくのです。

こういったプロセスで、『専門職業的自己』に近づいていくんですね。

ちなみに社会福祉士、精神保健福祉士として働くかぎり、いつまでも自己覚知は必要です。

「自己覚知をコンプリートしたぜ!」ってのはありません。残念ながらね。

それだけ、私的自己と専門職業的自己(理想)の間には差があるものなんです。

なので、今のあなたが「向いていない」と思うのは普通だし、当然のことです。

『向いている、向いていない』より『やりたい、やりたくない』で決めよう

わたしからあなたへのメッセージは、『あなたがやりたいと思ったなら、やってみませんか?』ということです。

社会福祉士も精神保健福祉士も、『向いていない』と思われる状態からスタートするのが普通の専門職だし、働きながらレベルアップしていけるからです。

わたしの意見をまとめると次のとおり。

- 『理想像』と比べたら、誰もが向いていなくて当たり前です

- 各職場で求められる業務への適性は、やってみないとわからないです

(得意な業務・不得意な業務は誰にでもある) - 技術や知識はレベルを上げられます

- 克服できない苦手は、自己覚知して演じれば良いだけです

例えばコミュニケーションが苦手だとか、人が苦手だとか、『コミュ障』だとかも、知識と技術でカバーしていけます。

やってみる前から、社会福祉士や精神保健福祉士の向き不向きのジャッジなんて、しなくて良いです。

向いていないポイントを見つけようとしたら、誰にでも見つけることができます。

だからあなたも大丈夫です。

向いている・向いていないじゃなくて、『やってみたい』『興味がある』『やりたくない』というあなたの気持ちで決めていくのがおすすめです。

学びながら『続けていたら、向いていく』という専門職なので、今の向き不向きよりも大切なのは続けていくモチベーション。

続けていくエネルギーになるは、あなたの『やってみたい』『興味がある』という気持ちだと思います。

向いていない?|社会福祉士・精神保健福祉士のあなたへ

いざ社会福祉士、精神保健福祉士を取って働きはじめたものの、思うようにいかなくて『向いていない』と悩んでいるあなたへ。

「向いていない」と感じやすい局面について、実体験をまじえてお話していきます。

向いていないと感じやすいとき

- 周りと比べてコンプレックスがあるとき

- 失敗・挫折で自信を失くしているとき

周りと比べてコンプレックスがあるとき

同期のAさんはボクよりできる人やわ・・・ それに比べてボクはぜんぜん。

他人と比べると向いてないと思ってしまうんだ。「昔の自分」と比べるようにしよう!

周りの社会福祉士や精神保健福祉士と自分を比べると、どうしても『向いていない』と考えてしまいやすいですね。

この解決方法はシンプルで、周りと比べず、昔の自分と今の自分を比べることです。

あなたは、職場に適性よく働いている人がいて「それに比べてわたしは・・・」と劣等感を抱いていませんか?

お気持ちわかります。

例えばわたしには、目標となる上司や先輩たちがいたときに、「オレは全然できてないなぁ」と思っていました。

しかし人には、自分のできていないところと、人のできているところを比べる習性があります。

なので、人と比べつづける限り、必ず負けたり劣等感をいだくことになります。これって不幸まっしぐらですよね・・・。

この解決策は、昨日までの自分、昔の自分と比べること。「昔より成長できたからOK」と思うことが、幸せになれる思考パターンなんです。

当ブログでは「社会福祉士は勝ち組か否か」というテーマの記事を書いたことがあって、けっこう人気の記事です。しかし勝ち組かどうかも人との比較のハナシ。

実はこのテーマ自体、考えてもラクにはなれないんですよね。

(上記記事の末尾で、この話にも触れています)

失敗・挫折で自信を失くしているとき

自分自身をいちばん攻撃できるのは、実は自分自身。いちばん味方になれるのも、自分自身。

社会福祉士や精神保健福祉士として働いていると、失敗・挫折はつきもの。だけどやっぱり、ショックなんですよね。

繰りかえし失敗したり、上司から怒られたり、関係機関や利用者さんから強くいわれると、自信を失ったりしますね。

人の人生がかかっているから、うまくいかないと申し訳なくなるし、自責の念に駆られたりして、「やっぱり私は向いていないんだ・・・」とまで考えてしまう。

わたしにもそうした経験は数々あります。

これは10年ほど昔のことですが、私がある失敗をしたことで、利用者さんの一人が来なくなりました。

上司から言われた言葉は

上司

お前を雇って利益になったか?むしろマイナスだ

というな言葉でした。

当時のわたしは、利用者さんが来なくなったのもショックだったし、上司の言葉もマジメに受け取って

「俺は向いてないんじゃないか・・・」

「俺が人と関わったら、その人はかえって悪くなるんじゃないか・・・」

と、本気で思い悩んでいました。

失敗がつづいたり、挫折を経験すると、誰でも0か100で考えてしまいがちです。つまり『向いていない』『辞めたほうが良い』と思っちゃいやすい。

こうした時期の対処法は、

- 信頼できる人に愚痴る

- 前の自分とくらべて、できるようになったポイントを見つける

- 『病む』対策をしながら、ひたすら耐える

≫精神保健福祉士・社会福祉士は病む?【10年超を支えた5つの対策】

最後は根性論みたいでいやですけど、続けているうちに、いつのまにか成長して乗り越えていたりします。

登山に例えるなら、1歩1歩がとてもしんどくて倒れそうだけれど、進んでいるうちに山頂に到達していた・・・みたいな感じです。

限界を感じたときの対処法

それでも限界を感じたら、あなたの選択肢はまだまだあります。

- 有給休暇をとる

- 異動願いをだす

- 病院に行って診断書をもらって休職する

- 転職する

あらゆる方法をつかっていきましょう。あなたの代わりは誰もいません。

職場によって、やるべき業務はけっこう違うんですね。

なので、転職したら、たちどころにあなたは『できる人』と評されることだってあるんです。

わたしは転職を2回していますし、そのおかげで今の私があります。転職、ぜんぜん悪いことじゃないんですよ。

日本では1つの職場に長くいるのが良いという終身雇用時代の価値観が一部で残っていますが、世界的には特殊です。

例えばアメリカだと、『今の職場に不満がなくても転職する』という考え方です。日本もいずれそのようになっていくのかもしれません。

転職すると今の職場の方々と離れるのは寂しい気もしますが、退職した後も人生は続きます。またスタートなのです。

わたしの体験など、詳しい話はこちらに書いてあります。

≫『転職=人生戦略』私が2回転職した理由|仕事しながら転職活動すべし

あなたの人生だから、あなたの生きたいように生きて欲しいです。

最後に

あなたにとって、社会福祉士や精神保健福祉士は『天職』となるでしょうか?

できれば、自分に向いている仕事をしたいと思うし、天職と言える仕事をしていたいですよね。

しかし、天職は初めからは見つかるものではないようです。

続けているうちに、あなたの天職になるというものなんですね。

真の天職は「なんとなくやってたら楽しくなってきた」から見つかる

これから社会福祉士・精神保健福祉士をめざすかどうか迷っているあなたへ。

とにかくやってみないことには、向いている・向いていないというのは、わからんです。あなたの気持ちにしたがって、決めてみませんか。

今まさに働きながら「向いていない・・・」と悩んでいるあなたへ。

なんとなくでも続けていると、いつのまにか楽しくなってきて『天職』と言えるまでになるかもしれません。

こちらの記事には、対策として使えそうな話を5つまとめました。ぜひご活用くださいね。

とりあえずやってみる、続けてみる、ムリなら他の選択肢って感じか。

そういうことです。今回はここまで。あなたを応援しています!

関連記事コーナー

児童相談所ではたらく社会福祉士4年目の児童福祉司さんから、『自分は向いていないのでは・・・』というご相談をいただいた記事です。

コメント