職場やめたい!円満退職するにはどうしたらいいの?次の仕事はどうやって探したらいいのかな?転職までの流れが知りたい。

こういった思いの方へ。

この記事の内容

- 社会福祉士が退職する理由TOP10

- 社会福祉士が退職する流れ 7ステップ

- 円満退職のコツ

- 辞めさせてもらえない時の対処法

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場経験はおよそ13年です。転職は2回です。

社会福祉士として就職したものの、思ったような業務じゃなかったり、人間関係がサイアクだったり、給料が少なかったりすると、辞めたいと思うのは自然なことだと思います。

しかし、社会福祉士は少数で働いていることが多いですよね。

「現場の社会福祉士は自分だけ」という方もいるはず。

それゆえ、「仕事をやめたい」「転職したい」と思っても、次のような壁にあたってしまいがちと思います。

- 人間関係が密で「辞めたい」と言いにくい・・・

- 自分がやめたら後任がいない

- 転職したことがないので、やめる流れがわからない・・・

しかし、今の職場でつづけていても、いい未来がくるとは思えないのではないでしょうか?

人が死ぬ前に後悔するのは「もっと、やりたいことをやれば良かった」だそうです。

一度きりの人生、悔いなく送りたいですよね。

「じゃあ退職するぞ!」と思っても、流れがわからないと不安だと思います。円満に退職するにはどうしたらいいのか?

関わってきた利用者さんや患者さんのことを思うと、引き継ぎもちゃんとしてから辞めたいですね。

そこで、この記事では、私が2回の転職をしてきた経験をまじえ、社会福祉士が退職して転職するまでの流れを解説していきます。

円満にやめて、次のステップへ堂々とすすんでいきましょう!

辞めたい社会福祉士さんへ|円満退職して転職する流れ7ステップ解説

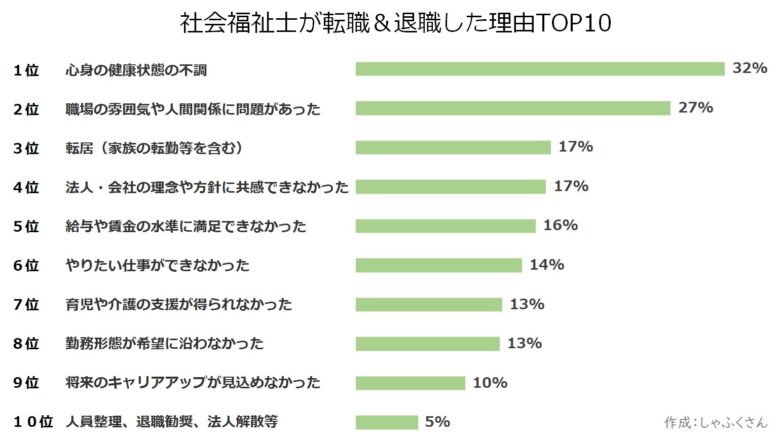

社会福祉士が退職した理由は?ランキング上位10

そもそも社会福祉士は、どんな理由で辞めているのでしょうか?

こちらがその統計ランキングです。(複数回答)

社会福祉士は心身の不調や、職場の人間関係、収入が少ないといった課題を抱えやすいですね・・・。

あなたが辞めたい理由は、どれにあてはまりそうですか?

辞めたくなったり、転職しようと思う理由って、1つじゃないですよね。色んな理由が重なってくると思います。

私が転職した理由も色々でした。

メンタル的にしんどくなったり、人間関係でつまずいたり、給与・年収に満足できなくなったり・・・。

1つじゃなくて、たくさん重なっていました。

ネガティブな理由だと辞めてはいけない、なんてことはありません!

『1つの職場で最後まで働かないといけない』という価値観は、廃れてきています。

私は2回の退職と転職を経験したからこそ、いまの自分があると本気で思うし、後悔はありません。

それに、年収が100万円以上あがりました。やりがいもあります。

退職したら人生が終わるわけではありません。そこから新しい人生がまた始まるのです。

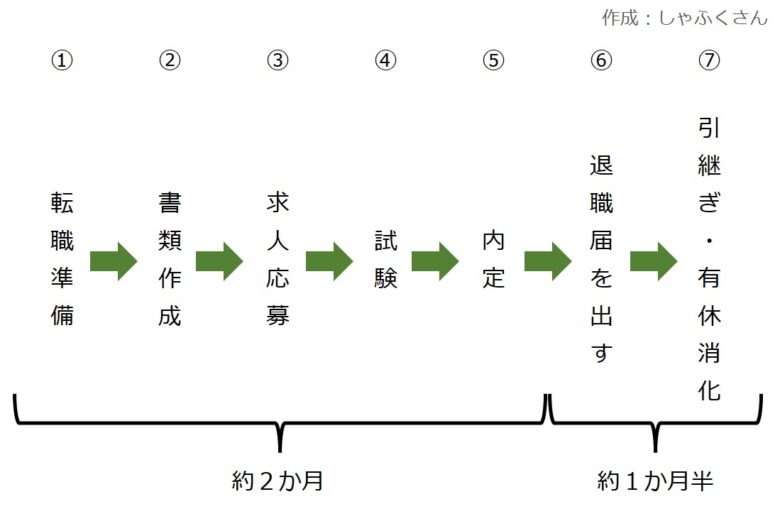

転職にかかる期間|いつから始めるべき?

さまざまな転職サイトの情報をみるに、社会福祉士をはじめとする福祉職は、活動をはじめてから2か月前後で転職先がきまる傾向です。

2か月前後と言いましたが、社会福祉士の転職活動にかかる期間をしらべた公式調査はないので、あくまで各社が公表したデータからの目安です。

とは言え、2か月前後というのは、私の体験からしても「それくらいだろうな」と思う期間。

むしろ、人によってはもっと早く決まるかもしれません。1か月以内とか。

なぜなら、社会福祉士は求人がたくさんあって、引く手あまただから。

『応募したら、1社目で合格』は社会福祉士あるあるでしょう。

社会福祉士資格をもっていれば優遇される、『エリート』扱いの職場もあるわけです。

仕事を続けながら転職活動するか、辞めてから転職活動するか?

これは答えが決まっていて、仕事をしながら転職活動した方が良いです。私もそうしました。

仕事を辞めてから転職活動したほうが、ゆっくり探せていいんじゃない?

こうした意見もあるかもしれませんが、仕事をやめてからの転職活動には致命的なデメリットがあります。ポイントは次の3つ。

- 収入が無くなる → 精神的に焦る → 希望しない職場へ転職

- ブランクができる → マイナス印象 → 転職失敗のくり返し

- 健康保険の手続きが面倒

「早く転職先をみつけないと・・・」と焦ると、職場をしっかり分析できないし、

「この職場で良いか・・・」と妥協しやすくなります。

すると、転職してから後悔したり、ひどいブラック職場だったと気づくかもしれません。

転職活動は、物件探しと似ています。

良い物件を見つけるには、より早くから、時間をかけて、ゆとりをもって始めることが大切ですね。

『良い物件があったときだけ引っ越す』というスタンスだから、良い物件にめぐりあえるのです。

仕事についても、同じです。

良い求人を見つけるまで、より早くから、時間をかけて、ゆとりをもって転職活動を始めたほうが良いです。

つまり、『良い仕事があったときだけ転職する』というスタンスです。余裕あるマインドだから、希望を実現しやすいのです。

転職試験でも、「落ちても今の仕事がある」と心に余裕をもてます。

余裕があるから、本領を100%出しやすく、むしろ受かりやすくなるのです。

だから、今の仕事をつづけながら転職活動を始めることを強くオススメします。

今の仕事をつづけながら転職活動するなんて、今の職場に悪い気がするなぁ・・・

こうした気持ちになる人がいるかもしれません。

社会福祉士さんは誠実な方が多いので、罪悪感を抱くのもわかります。

でも、ここはシビアに割り切って欲しいです!

今の仕事を辞めてから転職活動をはじめるデメリットを引き受けるのは、あなた自身。

今の職場ではありません。

組織は最後は冷たいもので、私たちの人生の面倒までは、みてくれません。本当ですよ!

私たちの人生の責任は、私たち自身がもつしかないのです。

私たちと今の会社との関係は、『雇用契約』によるもの。紙切れ1枚くらいの関係です。

「転職活動はじめたんですよ」なんて宣言もやめておきましょう。

転職活動のスタンダードは、今の職場には秘密で、今の仕事をつづけながら始めることです。みなさんそうやって転職しているのです。(私もです)

社会福祉士が転職する流れ

社会福祉士が退職することは珍しい話ではありません。そして、再就職も決まりやすいです。

しかし、ちゃんと手順をふまずに退職すると、今の勤務先に迷惑をかけるかもしれません。

人間関係がとても悪い職場なら「知ったこっちゃねえよ」と思いますが、利用者さん・患者さんへの影響はおさえたいですよね。

職場によって違いはありますが、基本的には以下のような流れで退職までの準備を進めると良いでしょう。

期間はあくまで目安です。

社会福祉士は1発合格することも多いでしょうから、「1週間で転職先が決まった」という人も珍しくないでしょう。

さてさて、退職&転職するまでには、おおまかに7ステップあります。

ステップ1 転職準備

転職準備として、まずは次の3つをおさえましょう。

転職準備3つ

- 就業規則をチェックして、何か月前に退職希望を伝えたらいいか把握

- 自己分析して、次にしたい仕事を決める

- 転職方法をえらぶ

就業規則をチェックして、何か月前に退職希望を伝えたらいいか把握

何か月前に退職希望を伝えたらいいのかは、あなたの職場の『就業規則』に書かれているはずです。

たぶん、1か月前とされる職場が多いかなと思います。

ただし、就業規則に書かれている期間は、あくまで会社とあなたのお約束。

法律ではありません。最終的には民法優先です。

そして、民法には次のように書かれています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法 第627条

とはいえ、『民法では2週間前に伝えればOK』と言っても、ムリに辞めると円満退職はできないでしょう。

例えば、次のデメリットが起きると思います。

- 辞めるまでとても気まずい

- 辞めた後に出会うと気まずい

- 最悪の場合、損害賠償を請求される

なので、円満に退職するには、就業規則に書かれている期間を守って、退職の意思を伝えましょう。私はそうしました。

自己分析して、次にしたい仕事を決める

次に、『今の仕事を辞めたあと、どこで何をしたいのか?』を考える自己分析をしましょう。

例えば、次の質問に答えていただくと、少しクリアになると思います。

- 社会福祉士として転職したいか、他の業界に移りたいか?

- 精神保健福祉士や介護福祉士など、他の資格をつかって働くかどうか?

- 福祉業界なら、どの分野で働きたいか?

- 民間か、公務員か?

- 正社員か、非正規か?

答えはあなたの中にあります。

時間がかかってもいいです。後悔しない転職をするためには、とても大切なステップですね。

個人的な私の願いは、社会福祉士として共に働き続けてくださると嬉しい。

・・・ですが、こればっかりは人生の選択。あなたの思いを大切に決めてくださいね!

転職方法をえらぶ

最後に、転職方法を選ぶことが必要です。

社会福祉士が転職する方法はたくさんあって、実際の社会福祉士さんのやり方も三者三様です。

統計結果はこちらの記事にまとめてありますので、参考にしてもらえるでしょう。

知り合いのコネで転職する人がけっこういますね。安心感はありますが、紹介で転職すると「辞めにくくなる」というデメリットがあります。

おすすめの転職方法は?

転職サイトなどはたくさんありすぎて、どれを使ったらいいかわからなくなりますよね。

いろんな転職方法があるので、転職サイトを使わないといけないわけでもありません。

少なくとも、「どうやって転職したらいいかわからない」「仕事の探し方がわからない」という方には、役に立つはずです。厳選3つをご紹介してあります。

ステップ2 書類作成

求人を探して応募先を決めたら、履歴書・職務経歴書などの「書類作成」をしましょう。

履歴書や職務経歴書はコンビニで買えますし、書き方の見本も載っているのでそんなに困らないでしょう。

ネットで調べてもたくさんの情報が出ていますね。

書き方に不安のある方は、社協の『福祉人材センター・バンク』や転職エージェントを活用するとアドバイスをもらえるでしょう。

ステップ3 求人応募

履歴書・職務経歴書を書いたら、求人に応募をしましょう。

応募の仕方は、仕事を探す方法や民間・行政によって違いますね。

ステップ4 試験

多くの福祉職場では、採用試験として面接があるでしょう。

社会福祉士の採用は人物重視。「一緒に働きたい」と思ってもらえるかが大切です。

それと、面接対策のコツは、「面接官を面接する」という心構えでのぞむことです。

面接されるのではなく、あなたが面接するのです!

こうしたスタンスであれば、緊張が和らぐし、あなたの本領を発揮しやすくなるからです。

面接官からも、社会福祉士として働くあなたのイメージをもってもらいやすくなるはず。

きっと多くの社会福祉士さんは、現場で面接や家庭訪問、1対1での話をたくさんしてきたかと思います。

だから、そのノウハウを活かすのです。

ビジネスマナーも気にし過ぎないことです。普段のあなたの仕事での様子を見せましょう。

本質的に大切なのは、人としてのやり取り、コミュニケーションをしっかりとれるかどうかです。

社会福祉士にビジネスマナーは求められても、ビジネスマナーの達人である必要はないですね。

きれいすぎるビジネスマナーは相手を緊張させることもありますから、むしろ現場の社会福祉士さんは少し崩していることが多いです。

だから、新卒学生のように「面接室に入る時はノックをして、返事がしたら入って、出入り口であいさつして、イスの隣であいさつして・・・」などといった細かいことに意識が向きすぎると、うまくいかないと思います。

そんなのは些末なことです。

あなたには支援の実務をこなしてきたノウハウがあるのですから、その強みを活かしていきましょう!

そうすればあなたの自然体を出せて、魅力が伝わるはずです。(これは私が転職成功した時にやったことです)

公務員福祉職をめざすなら、教養試験や集団討論などもあったりするので、対策が必要です。私が公務員福祉職に1発合格した対策方法は、次の記事にまとめてあります。ご参考に。

ステップ5 内定

試験にうまくいけば、内定の連絡があるでしょう。

福祉職場は少人数で働く法人が多いですし、試験が終わったらすぐに内定の連絡がくることもあるでしょう。

そして、『いつから働けますか?』と聞かれるでしょうから、答えを準備しておきましょう。

福祉職場はたいてい人材不足です。

「なるべく早く来てもらいたい」という職場が多いはずです。

なので、例えば、「明日、職場に退職の希望を伝えますので、それからお返事させていただいてもよろしいですか?」といった感じで、いったんは保留にすることです。

今の職場に退職希望と退職日を決めてから、次の職場に返事するといいでしょう。

今の職場の就業規則に『〇か月前までに言うこと』と書かれているなら、その期間は守ることが円満退職につながりますね。

ステップ6 退職届を出す

ここまで本当におつかれさまでした!

ようやく、今の職場に退職の意思を伝えるステップです。

ちなみに、『退職届を出す』と言いましたが、私は退職届を出したことがありません。2回の転職は、どちらも口頭で伝えるのみでした。

円満退職をめざすなら、退職したい意思は、まずはあなたの直属の上司に伝えることです。

なぜかというと、直属の上司をとばして、さらに上の上司や法人代表などに伝えると、「上司とうまくいってなかったのか?」と思われかねないからです。

これだと直属上司のメンツをつぶしてしまいます。円満にはなりませんね。

なので、組織の指示命令系統を守って、まずはあなたの上司に退職したいことを伝えましょう。(パワハラ職場は例外)

伝える時には、「お話したいことがあるのですが・・・」と2人きりになってから伝えましょう。

話を周りに聞かれるとヘンに広まってしまいます。

あなたが退職することを、誰に、いつ、どう伝えるか、といったことも相談して決めていくことが多いでしょう。

『周り』と言いましたけど、これは職員だけではないですね。利用者さんや患者さん、関係機関なども含みます。

退職することは、少なからずクライエントから反応があります。

例えば、「寂しいわぁ」とか「次はどこで仕事をするんですか?」とか。

利用者さんや患者さんに退職理由をどう伝えるか、考えておいたほうがいいですね。今の職場の不満は言わない方がいいと思います。

「給料がすくない」「人間関係がわるい」とか言うと、利用者さんたちが心配になってしまうと思います。

なので例えば、

・結婚して引っ越すことになった

・地元に帰ることになった

など、ポジティブな理由、「それなら仕方ないね」とわかってもらえそうな理由を伝えるのがオススメです。

社会福祉士は関わる相手が多いですし、関係性こそが支援の質を決定づけます。

あなたがこれまで取り組んできた支援の積み上げを崩さないためにも、よく気を配りたいところですね。

辞めさせてもらえない時の対処法

繰り返しますが、民法上、あなたは辞めたいと言えば辞めることができます。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

≫民法 第627条

『当事者が雇用の期間を定めなかったとき』とは、正社員として働いている場合をイメージしてください。雇用期間を定められている契約社員であれば、民法 第628条が適用されます。

とにかく、「辞めないでほしい」「後任がくるまで待って欲しい」などと言われても、聞きいれなくて良いのです。

でも、社会福祉士の職場は少人数でまわしているでしょうし、人間関係が近くて、強引に説得されたり、言いくるめられたりするかもしれません・・・。

どうにもならない時は『退職代行』という有料サービスを検討しましょう。あなたの代わりに職場に連絡をとって、辞めさせてくれます。

こちらの動画で利用イメージをつかめるでしょう。

ただし、『退職代行』は色んな形態があって、よくわからない企業も参入しています。

「退職意思を代わりに伝えてくれるだけ」という例もあるようです。

民間企業や労働組合などの退職代行サービスもあって安いのはメリットですが、法律的にグレーでうさん臭さが消えません。

そこで調べてみた結果、一番おすすめできるのは弁護士事務所に頼むことです。価格は3万~10万とプランによって差がありますが、一番信頼できます。

退職代行をしている弁護士事務所を3つピックアップしましたので、ご参考にしてくださいね。

退職代行できる弁護士事務所

- 弁護士法人ガイア

55,000円~

55,000円~ - フォーゲル綜合法律事務所 33,000円~

- アディーレ法律事務所 一律77,000円

ステップ7 引き継ぎ・有休消化

退職日が決まったら、

「早く次の職場にうつりたい!」

「有休消化にはいりたい!」

という気持ちになりますよね。私もそうでした。

早く辞めたくて、退職日を指折りかぞえていました・・・。

でもでも、円満退職をするには、職場・利用者さんや患者さん・関係機関が困らないように、引き継ぎすることが大切です。

引き継ぎとしては、例えば次のような感じになるでしょう。

- 担当の利用者・患者さんについて、支援の経過や方針をまとめる

- 担当の利用者・患者さんについて、後任と顔をつなぐ(面接、訪問など)

- 自分の業務について、マニュアルや手順書をつくる

職場によっては、関係機関との顔つなぎや、他にも引き継ぐことがあると思います。

ちゃんと引き継ぎできたし、あとは有休消化したい!

残念ながら、引き継ぎをしっかりできても、人員不足で有休を消化しにくい人が多いと思います・・・。私はそうでした。

1回目の転職では有休消化は1日もできませんでしたし、2回目の転職でも1週間程度でした。

ぶっちゃけ、福祉職場では有休消化と円満退職はトレードオフに近い関係にあると思います。

つまり、両方とるのは難しいかも・・・。

人が少ない現場が多いですし、「いいよいいよ!もったいないから有休使ってね!」と言える職場はそうそう無いんじゃないかと思います。

円満退職かつ有休消化をめざすなら、退職日を数か月先に設定するなどして、後任が来てから有休消化に入ることがポイントでしょう。

ただし、待てども待てども後任が決まらないこともあります。それに、退職日をのばすと次の職場を待たせてしまいます。

円満に退職するなら、退職日を決めたら、その日に向けて引き継ぎをしっかりする。

引き継いでから、遠慮しつつ有給休暇を数日とる・・・ぐらいがリアルかもしれません。

うまく立ち回れる方は、だいたんに有休消化しましょう。私たちに休みをとる権利はあるのです!

「円満退職よりも有休消化を優先したい」という方は、さきほどの退職代行がおすすめです。有休消化もサポート内容となっています。

最後に

社会福祉士が退職する流れ、円満に辞める7ステップを解説してきました。

社会福祉士は辞めた後も、近い地域で働いていると元の職場の人とバッタリと出会ったりします。

例えば、ケース会議とか研修とか。

円満に退職できれば、そうした時の気まずさは減らせます。そして、辞めてからも仲良くできたりしますね。

人とのつながりは、私たち社会福祉士の大切にしたいもの。維持できるつながりは維持していきましょう!

円満にやめて、次のステージにいくぞ。

転職してからも人生はつづきます。応援しています!

関連記事

転職方法やサイト選びに困っている人は、参考にできるでしょう。給与交渉をしてもらえる方法もご紹介。

社会福祉士は転職に強い専門職です。その理由を解説しました。

私は2回の転職経験があります。なぜ転職したのか?転職についてどのように考えているのか?こちらで知ってもらえます。

辞めたり転職するのではなく、職場内での『人事異動』によって別の部署へ異動するのも1つの道です。人事異動のしくみを知っている人は少ないので、カラクリはお宝情報となっています。

社会福祉士の転職先はどこがあるのか?狙い目の職場はあるのか?私の経験もまじえつつ解説しています。

コメント