社会福祉士や精神保健福祉士って、転職しやすいのかな?うまく転職できるか不安・・・

こうした思いの方へ。

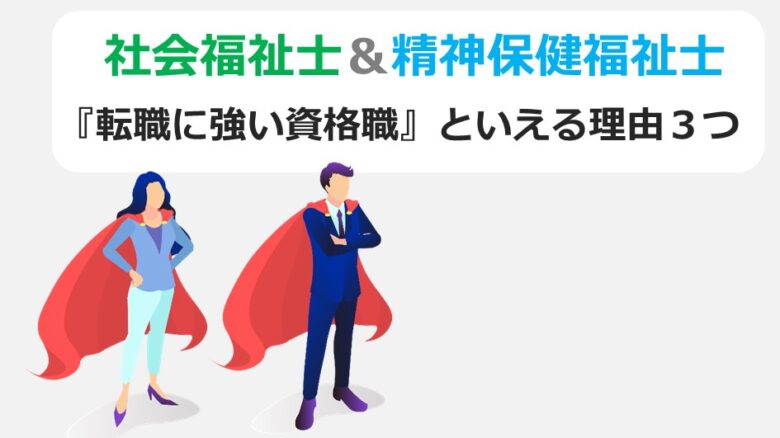

この記事では「社会福祉士や精神保健福祉士は、実はとても転職に強い資格職なんですよ」という話をします。

記事の結論はこんな感じです。

転職に強い資格職である理由3つ

- 相談支援の現場は慢性的に人手不足だから

- 『即戦力性』がある資格職だから

- 国家資格さえあれば応募要件がゆるくなるから

私は某自治体で働く社会福祉士・精神保健福祉士。現場経験はおよそ13年です。2回の転職経験があります。

では詳しく話していきますね!

社会福祉士&精神保健福祉士は『転職に強い資格職』といえる理由3つ

社会福祉士&精神保健福祉士の現場は人手不足の慢性病にかかっている

最近、こんなニュースがありました。ホームヘルパーの人材不足が顕著とのこと。

有効求人倍率が約15倍ということは、仕事を探している人1人あたり、15件もの求人があるということです。

ただし、有効求人倍率が高いのは介護だけじゃない。相談支援職にも言えることですね。

公式な調査は見あたりませんが、社会福祉士や精神保健福祉士の有効求人倍率もかなり高いでしょう。

こちらの記事では、求人サイトなどでの求人数の推移を私が調べた結果がわかります。

つまり、社会福祉士や精神保健福祉士の現場も、人手不足が慢性的に起きてると考えられます。

福祉現場のあるある話|「知っている人」が「知っている職場」に転職して再会

福祉現場でよくある話として、人手不足の職場を人材が転職して回っていることがあります。

例えば、職場を辞めた元同僚のAさんが、すぐ近くにある別の職場に転職。

ケース会議などで再会して、「あ、お久しぶりです」というのがよくある話なのです。

高待遇&安定収入の行政でも人手の不足が起きるぐらい、相談支援の専門職は人手が足りていません。

ましてや、民間ではさらに人手が足りなくなる傾向です。

「うちの職場は人がずっと充実している」って自信もって言える人、ほとんどいないんじゃないでしょうか?

福祉現場のあるある話|新卒を教育する時間とノウハウが無くなり即戦力を期待

新卒の方は気を悪くしないで欲しいのですけど、現場のリアルをお伝えしていくと・・・

新卒の方に仕事をイチから教えるのは、現場としては骨が折れることです。

社会福祉士とか、精神保健福祉士のノウハウ、価値などを教える以前に、社会人としてのビジネスマナーや心構えを教え込んでいかないといけない。

そうして、「ようやく育った!」と思ったころで、色んな事情で退職となることもあります。結婚、出産、病気、転職、介護などなど。

お祝いできることもありますが、感情的な受け止めはさておき、現場は現実的な課題も突きつけられます。それは、『人手の穴をどう埋めるか』です。

こうした事情も加わって、

「いっそのこと、即戦力の方にきてほしい」

「ある程度、外で勉強してきてくれた人ほうが助かる」

ということで、中途採用のニーズがどんどん増えていくわけです。

そもそも福祉人材が不足しているので、「20代で新卒しか採用しません!」なんて言ってたら、人が集まらないという事情もあります。採用の間口を広げないと集まらないんですね。

こうした現場の悲壮感とは裏腹に、人手不足の状況は私たちが「転職しよう」と動いた時に『売り手市場』となることを意味します。

つまり、求職者よりも求人数の方が多いのです。人手不足の状況は、転職を考える社会福祉士、精神保健福祉士にとっては追い風であり、チャンスといえます。

ノウハウを転職先でも活かしやすい『即戦力性』のある資格職

社会福祉士や精神保健福祉士は、1つの現場で身につけたノウハウを転職先でも活かしやすい資格職です。

『即戦力性がある資格職』と言えるでしょう。ゆえに、転職に強いのです。

例えば、病院で相談職をやっていた人は、地域の作業所や相談支援事業所、入所施設などへ転職しても、そのノウハウを活かせるんですよね。逆もしかりです。

相談支援では、面接や家庭訪問が基本です。

- 人の話を聴く

- 主訴を明確にする

- 問題を分析する

- 一緒に考える・行動する

- 相手にわかるように伝える

- 問題解決や目標実現に向けて関わる など

こういった基本的な仕事は、どこで雇用されようとも社会福祉士や精神保健福祉なら一緒なんですね。

人権、社会正義の実現といった(壮大ですが)大切にする理想は、社会福祉士や精神保健福祉士であればどこで働いても同じことです。これは、倫理綱領で明確にされています。

ですから、相談支援の仕事のキホンは、どこで働いても一緒なんです。

違うのは、

- 細かい事業の内容

- 事務所の中で何がどこにあるか

- どんな書類を作らないといけないか

- クライエントの層

- 機関の役割

- 人間関係

- 勤務地

- 収入 などなど

こういったところでしょう。

例えば、知的障害の分野で働いていた人が高齢者の分野に転職したら、クライアントの層は違います。

そのため、知識を増やしたり、アップデートする必要はあります。認知症や介護保険制度を深く勉強したり、高齢の方への関わりに慣れる必要があるでしょう。

また例えば、精神保健福祉士の仕事にしっかり取り組んできた人だったら、社会福祉の分野で精神障害と違った層のクライエントを支援することも、スムーズだったりするのです。

逆もしかりです。だって、やることは基本的に一緒だから。社会福祉士や精神保健福祉士人として培ったノウハウは持ち越せるのです。

転職先で、通常は数年以上かけて慣れていくのに、数か月で慣れるみたいな。

昔のゲームに例えると、「強くてニューゲーム」みたいな感じで転職後もスタートできるんです。全面クリアした後に、強い武器を持って始めからスタートできる感じです。

それで、社会福祉士や精神保健福祉士には即戦力性があるということです。

国家資格さえあれば応募要件がゆるくなるから

求人は、社会福祉士か精神保健福祉士さえあれば、応募要件がゆるくなる傾向です。

応募要件とは、年齢制限と実務要件ですね。

応募要件がゆるくなる理由は、国家資格が能力保証の役割を果たしているからでしょう。

加えて、一般病院、精神科病院、福祉職行政、社会福祉協議会で働くには、応募要件に社会福祉士か精神保健福祉士を求められることが特に多いです。

例えば福祉職公務員になろうとしても、求人の応募要件に『社会福祉士必須』『精神保健福祉士資格』と書かれていたりします。

そうした福祉職公務員でも、社会福祉士や精神保健福祉でさえあれば、40代や50代でも転職できる場合がけっこうあります。

専門職としての採用ということで、年齢制限が取っ払われるんですね。

20代、30代の方はなおのこと、応募をカンタンに見つけることができるでしょう。

加えて、実務経験があれば『即戦力』ということでさらに歓迎・採用されやすいです。

だから、私はこちらの記事で「社会福祉士や精神保健福祉士は公務員試験を受けないと損かもしれませんよ」と意見しております。

民間の職場も同じです。実際、私が地域の法人で働いていたころは、40代や50代で入職される方がよくいました。

例えば、

- 他の福祉分野で働いていた人が転職してくる

- SEの仕事をやってきた人が資格を取って40代で入ってくる

- 看護師さんが精神保健福祉士を取って転職してきた

とかとか。

あなたの職場にもそうやって、40代や50代で入職してくる人、いませんか?

社会福祉士か精神保健福祉士の国家資格さえあれば、応募要件がゆるくなります。転職に強い資格職ということです。これは私が転職成功してきた経験からも言えます。

最後に

社会福祉士と精神保健福祉士は、転職に強い資格職であるという話をしてきました。

しかし、「今の職場で満足してるから、転職したいとは思わない」という方は、転職せずそのまま働いてくださいね!ムヤミに転職をすすめたい話ではありません。

この記事で言いたいのは、転職市場における社会福祉士や精神保健福祉士の立ち位置はとても有利ということです。

気づいていない人が多いかもしれないで、「自分の強みに気づいてくれー!」ということで記事にしました。

参考にしてくださいね!それではまた!

関連記事

「社会福祉士や精神保健福祉士はどうやって転職しているのか?」は、下記の記事でわかります。

おすすめできる転職サイトや転職エージェントは、こちらの記事にまとめてあります。

コメント