日本社会福祉士会のメリットは?入会率や会費はどうなの?バッジがもらえるん?

このようなギモンのある方へ。

- 社会福祉士会のメリット(特典)&デメリット

- 社会福祉士会の入会率・年会費

わたしは社会福祉士・精神保健福祉士で、現場経験は10年超。日本社会福祉士会の会員です。

日本社会福祉士会と各都道府県の社会福祉士会には、「希望する人だけ」がはいれます。任意なんですね。

でも、入会するかどうか迷いませんか?私も迷いましたし、周りにも迷っている人は多いです。

結論ですが、社会福祉士会への入会をオススメできるのは次のような人です。

- 研修に参加できる

- 情報紙を読む意欲と時間がある

- 成年後見人になりたい

- お金に余裕がある

- 社会福祉士会の活動に意義を感じている

現会員として、体験談も込みでお話していきますね。

日本社会福祉士会&都道府県社会福祉士会のメリット・入会率・年会費

社会福祉士会のキホンと活動

「社会福祉士会」は社会福祉士の職能団体です。

この社会福祉士会は2種類あります。

社会福祉士会には2種類ある

- 日本社会福祉士会

- 各都道府県の社会福祉士会(計47)

活動内容ですが

- 意見・要望

- さまざまな政策提言

- 社会福祉士の社会的地位の向上

- 社会福祉士のキャリアアップ支援 など

こんな感じです。

例えば最近だと、スクールソーシャルワーカーの待遇改善の要望書を国に出していますね。

≫参考:日本社会福祉士会 要望書 スクールソーシャルワーカーについて(2023年2月8日)

2021年には、子ども分野の新資格について要望を出していました。

≫参考:日本社会福祉士会 要望書 子ども家庭福祉分野の資格について(2021年12月7日)

わたしたち社会福祉士の地位向上や待遇改善につながるよう、大切なことを言ってくれています。

【入会システム】都道府県の社会福祉士に入会 = 日本社会福祉士に入会

さて、社会福祉士会の入会システムですが、

都道府県の社会福祉士会に入会すると、日本社会福祉士会にも自動入会というシステムです。

例えば東京都の社会福祉士会に入ったら、日本社会福祉士会にも入会することになります。

どちらかだけに入ることはできません。

理由は、日本社会福祉士会が連合体組織だからです。

連合体組織?

ざっくり答えると、都道府県の社会福祉士会も日本社会福祉士会もセットということです。

詳しく知りたい人は、「日本社会福祉士会と日本精神保健福祉士協会の違い3つ【現役解説】」を読んでみてくださいね。

日本社会福祉士会の入会率=16.6%

社会福祉士会への入会率は、わずか16.6%です。

| 年 | 2022年3月31日 |

| 社会福祉士全体の数 | 260,000人程 |

| 会員数 | 43,124人 |

| 入会率 | 16.6% |

つまり、社会福祉士の人数にくらべて入会者数は少ないのです。

日本社会福祉士会の加入率は、1995年がピークで53.9%でした。それ以降はダウンしていき、今の16.6%となったのです。

「社会福祉士以外の職能団体の加入率も低いんじゃないの?」という意見があるかもしれませんが、

他の職能団体の加入率と比較してみても、

- 日本医師会(医師) 6割弱

- 日本看護協会(看護師) 5割弱

参考:厚生労働省(平成21年度データ)

やはり、日本社会福祉士会の加入率は低いと言わざるをえません。

ほな入らなくてええかな・・・

メリットを知ってから決めても遅くないよ。

日本社会福祉士会・都道府県社会福祉士のメリット10+1

日本社会福祉士HPで入会特典が10個紹介されています。

- 会員証、会員バッジが発行されます。

- ニュース(会員情報紙)が年4回送付されます。

- 研究誌『社会福祉士』への論文投稿の機会が与えられます。

- 研究誌『社会福祉士』が年1回送付されます。

- 研修会・大会等、自己研鑽の機会が豊富にあります。

- 社会福祉士学会に研究成果を発表する機会が得られます。

- 厚生労働省や各自治体の最新福祉情報が手に入ります。

- IFSW(国際ソーシャルワーカー連盟)の会員となります。

- 会員専用のホームページへアクセスできます。

- 全国の会員間でネットワークが作れます。

- 出版物が割引購入できます。

引用元:公益社団法人 日本社会福祉士会HP

これにプラスして、成年後見人になる道が開かれるというメリットがあります。それぞれコメントしていきますね。

会員バッジ(440円)

金属製になっていて、議員バッジみたいにスーツにとりつけることができます。

デザインとしては「CSW」と書かれているのですが、わかるでしょうか?「CSW」は「Certified Social Workers」の略ですね。

カッコいい!買いたい!

買えるのは社会福祉士会の会員だけです。買いたい人はこちらのリンクからどうぞです。価格は440円。

ぶっちゃけ、実用性が無かったので・・・。わたしは使ったことありません。

研修や大会への参加時に、つけると良いのかも?「私は社会福祉士会の会員だ」という所属意識にはなるでしょう。

こうした冷ややかな意見は私だけではなく、Twitter上でも散見されます。

やっぱり失くした(?)方が多いんですねw

バッジはなくて良いので年会費をちょっとでも安くしてほしいです! https://x.com/tontonosumashi/status/1609119631847088129— ぱーぱす@福祉現場で地域・医療・行政を経験したブロガー (@syahukusan) December 31, 2022

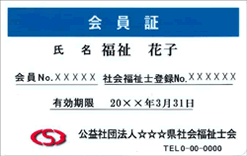

会員証

出典:日本社会福祉士会HP

会員証はクレジットカードと同じサイズのカードです。

会員証には次の記載がありますね。

- あなたの氏名

- 会員No.

- 社会福祉士登録No.

「会員No.」は社会福祉士会での手続きで使うことがあるので、確認したいときに見ますね。でも、他で使ったことはない。

ぶっちゃけ、使い道があまりないカードです。

ニュース(会員情報紙)が年4回届く

日本社会福祉士会・都道府県社会福祉士会から、会員情報紙が年4回届きます。

ちゃんと読む人ならメリットを享受できます。

逆に、読まない人にはムダなお便りになってしまいます。書類の山になってしまうことでしょう・・・。

中には研修案内、求人情報、「公益社団法人 日本社会福祉士会NEWS」が入っていました

こんなビニール封筒で届きます。

2023年3月|日本社会福祉士会からの定期便

開けるとこんな感じ。

最近の研修案内は、オンライン(zoom)研修が増えていますね。

ちなみに日本社会福祉士会からの研修案内には、全国各地の研修が含まれているので、「興味はあるけど行けない」ということがあるでしょう。

例えば、沖縄に住んでる人にも東京の研修を案内される・・・という具合ですね。

それと『日本社会福祉士会NEWS』はボリュームがけっこうあります。すべて読むには時間がかかりますね。

ただし現役で働いている人の声が書かれているので、勉強熱心な人には役立つでしょう。

ちなみに、『日本社会福祉士会NEWS』は、誰でも「日本社会福祉士会ニュース」からPDFで見れます。

都道府県社会福祉士会からのニュース(会員情報紙)

都道府県社会福祉士会からもニュース(会員情報紙)が届きます。

都道府県社会福祉士会からのニュースは身近な研修案内・求人が入りやすく、役立てやすいです。

研修には私も参加したことがあります。会場で仕事関係の人とバッタリ会うこともあります。これって結構メリットでして。

例えば後日、仕事で再び会った時には「先日の研修でお会いしましたね!」などと盛り上がり、仕事がしやすくなったりします。

いわゆる「顔が見える関係」というのですが、福祉現場では関係機関と電話だけでやり取りをすすめていて、顔も知らない相手がよくいます。

これだと本音が見えにくかったり関係が深まらず、時に衝突したり協力しにくかったりと、不都合が生じやすいです。

しかし実際に顔を突き合わせて話せば、いろんな誤解なども解けやすく、仕事をスムーズに進めやすくなります。

詳しくはこちらの記事に書いています。

≫「顔の見える関係」はメリットいっぱい!どうつくる?【社会福祉士が語る】

研修には勉強する意味だけでなく、ネットワークが広がって仕事しやすくなるメリットがあるんですね。

ただし最近は、コロナの影響でオンライン研修が増えてきています。感染リスクは無くなるけれど、ネットワークを広げるメリットは減っていますね。

それと、研修は土日や平日夜に開催される傾向です。

平日の日中に仕事をしている人なら参加しやすいのですが、変則勤務などの方は参加したくてもできないことがあると思います。

統計資料やe-ラーニングについて

日本社会福祉士会の会員専用ページでは、統計資料を見れたり、e-ラーニング(無料のネット講座)を受けられます。

わたし個人は、統計資料をブログの情報収集用に使うことがあります。でもぶっちゃけ、ふだんの仕事で見ることはないです。

もう1つの特典が『e-ラーニング』ですが、社会福祉関係の講義を受けられます。

ちなみに、2020年9月30日、公式HPでのe-ラーニング月間PVは、2,600程でした。30日で割れば、一日100PV弱くらいです。「観る方は観る」という感じですね。

※2021年7月にHPリニューアルされてからはPV表示数は非表示となりました

興味のある方はこちらからチェックしてみてくださいね。サンプルが観れます。

出版物を割引購入できる

こちらのページから割引で買える商品をチェックできます。

- 地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き

- 地域における成年後見制度利用促進に向けた実務のための手引き

- 研究誌「社会福祉士」

- 会員バッジ

- 名刺台紙

- 日本社会福祉士会の出版書籍

本の割引率は10%くらいですね。

ただし日本社会福祉士会の出版書籍についてはデメリットがあって

- レビューが無い

- サンプルページが無い

ちょっと買いづらいです・・・。

成年後見人になる道が開かれる

※わたしが追記したメリットです

社会福祉士は、日本社会福祉士会に入って所定のプロセスをこなすことで成年後見人になれます。

成年後見人の報酬は家庭裁判所が決めます。報酬額の目安は次のとおり。

| 管理資産額 | 報酬額の目安/月額 |

| ~1,000万円 | 2万円 |

| 1,000~5,000万円 | 3~4万円 |

| 5,000万円~ | 5~6万円 |

2023年に報酬額の調査結果が公表されました。要点と課題は次のとおり。

- 社会福祉士の平均報酬額(1ケース):年257,781円

もっと詳しくは、こちらのPDFでわかります。成年後見人で副業を考える人に有益な資料です。

≫厚生労働省HP:最高裁判所資料「報酬実情調査の集計結果資料」(PDF)

今後の日本は高齢・単身の人が増えていく予測です。

例えば身寄りがない人が認知症になってしまったら、その人の利益を守れる人はいないのと同義かもしれません。

そこで、国は成年後見人の活用をすすめているんですね。

成年後見人には高い倫理観が求められます。誰でもなれるようでは、質を維持できない。

そのため、成年後見人になるには社会福祉士資格だけでなく、研修などを受けて、権利擁護センター「ぱあとなあ」に加入する必要があります。

詳しくはこちらの記事でも解説しています。

≫成年後見人は社会福祉士・精神保健福祉士の副業になるか?【調べた】

社会福祉士会の年会費

社会福祉士会の年会費は、あなたの所属する都道府県によって違います。

目安は15,000円ほどです。次のリンクから全国の年会費をチェックできます。

初年度は入会金もプラスされて20,000円くらいになりがち。

社会福祉士会の年会費は、社会福祉士の年収(平均403万円)からすると高いです。

年会費が負担なので入れない、退会した、という人は多いのではないでしょうか?

それに、年会費に見合うメリット(実益)があるかというと、微妙でしょう。

社会福祉士会の活動は長期的な目線でみれば大切なんですけど、自分のお金を投じても自分に利益が返ってくるとは言い難い。

社会福祉士会の年会費設定は、協賛金・スポンサーをつのっているようにも感じられます。世のため人のためにお金を使うことを求められているような。

でも、そんな余裕ないって人が多いと思うんですよね。年会費5,000円くらいにならんかなぁ・・・

【最後に】私が社会福祉士会に加入している理由

社会福祉士会について、わりと冷ややかなレビューをしてきました。しかし私は社会福祉士会に入っています。

理由は、選挙投票しているような気持ちです。

日本社会福祉士会の組織率をわずかでも上げて、政治等への社会福祉士の影響力を上げることが、日本をより暮らしやすい国にすると信じているからです。

でも、こうした入り方を人にすすめるつもりは無いです。だって年会費高いし・・・。

うーん・・・入るか迷うなぁ。

入会をオススメできる人をもう一度のせておくね!

入会をオススメできる人

- 研修に参加できる

- 情報紙を読む意欲と時間がある

- 成年後見人になりたい

- お金に余裕がある

- 社会福祉士会の活動に意義を感じている

ご参考にどうぞ!

【社会福祉士となったあなたへ】

他にも資格を取ろうかな?相性の良い資格は何かな?とお考えの方へ。

≫【発表】社会福祉士と相性の良い資格TOP5&他にもつ資格TOP9

精神保健福祉士の協会に入るか迷っている方へ。

≫都道府県の精神保健福祉士協会【入会メリット3つ&デメリット2つ】

≫日本精神保健福祉士協会の入会メリット8つ&デメリット【元会員解説】

「これから病まないか心配・・・」という方へ。私のノウハウをお伝えします。

≫精神保健福祉士・社会福祉士は病む?【10年超で実証した対策5つ】

コメント