- 児童相談所は激務?きつい?

- 児童福祉司の仕事は激務?

- 児相職員の本音を知りたい

こうした思いの方へ。

この記事の内容

- 児童相談所の児童福祉司が超激務な5つの理由

理由1 プレッシャーがハンパじゃない

理由2 一時保護で超激務

理由3 警察からの虐待通告が激増

理由4 時間外・休日対応が多い

理由5 児童福祉司全体の経験値が少なすぎ

そんなに激務なの?

私史上、最高に激務です。

私の最も長い職歴は、児童相談所のケースワーカーです。

通告があれば介入する第一線も経験しました。いわゆる初期対応。虐待対応です。

支援関係というよりも「招かれざる客」として、強制的に関わり始めるポジション。

また、虞犯や非行、「子どもを施設にあずけたい」といった相談対応も経験してきました。

たぶん、児童相談所の児童福祉司職務は、だいたい一通りは経験したと思います。

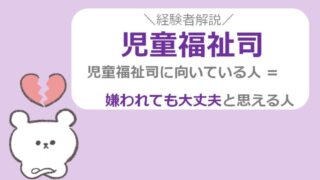

児童福祉司は、嫌われたり、罵声を浴びたりするし、感謝などされません。

福祉の仕事の中では異質です。

ネット上では、児童福祉司について、いろんな情報が出回っています。

でも、ほんとうに児童福祉司をつづけていた人の話は、あまり出回っていないじゃないでしょうか?

世間で児童相談所がニュースになるのは、子どもを救えなかった時が多いですよね。

生死に関わるという意味では、児童福祉司は医師に匹敵する重圧があると思います。

でも、医師業界ほど人材は育っておらず、システムにも課題が多いのは確かです。そして、意見力が弱いので袋叩きにあう。

だったら、児童福祉司はいらないのか?

そんなことはありえません。

児童相談所や児童福祉司がいなければ、たくさんの子どもの命は絶たれるでしょう。

心理的虐待や性的虐待のように、心に深い傷を負ったり、発達に悪い影響を受けてしまう子もたくさんいます。

児童虐待は世代間連鎖します。誰かが間に入って止めねばならないのです。

- 「私が子どもの頃は、体罰くらいは当たり前だった」

- 「家では、親がいつも喧嘩していたから、喧嘩ぐらい当たり前」

- 「本当に悪いことをしたら、叩くのは仕方ない。手加減すればいい」

保護者や親も、かつては被害者だった。救われない子どもだったのです。

だからと言って、虐待行為を許すわけにはいかない。

複雑な心境になります・・・。

こんなに嫌われるけど、児童相談所の児童福祉司は、間違いなく必要。

子どもを救うことは未来を救うことです。

そんな児童相談所の児童福祉司の仕事ですが、児童相談所の児童福祉司は、超がつくほど激務です。

では、児童相談所の児童福祉司の激務なリアルをお伝えしていきます!

超激務な理由1|プレッシャーがハンパじゃない

児童福祉司の仕事は、自分の判断いかんによって、子どもの命がなくなってしまう仕事です。

「子どもの命を救える」と言えば聞こえは良いですが、救えないリスクも併存しています。

例えば、医者がそういった立場じゃないでしょうか?

人を救えることはあるだろうけど、救えないこともたくさんご経験されているのではないでしょうか。

ただし、児童福祉司との違いは、社会的バッシングかな?

児相や職員はマスメディアからボコボコにやり玉にあげられますね。

でも、医者はいちいちニュースにされることは滅多にないですね。児童福祉司よりも、医者の数のほうがよっぽど多いはずですが・・・。

それだけ、マスメディアにとって児童相談所や児童福祉司をネタにできるのでしょう。視聴率がとれるんだと思います。

子どもの命は救えて当たり前なのか?

児童福祉司は一時保護の判断を担います。

一時保護は、児童福祉法33条に定められた業務で、親の同意がなくても、子どもの安全を守るために子どもの身柄を一時保護所などの場所に移すことです。

この一時保護について、ネット上では「児童相談所のノルマがある」とか「一時保護の件数を稼いでいる」などという情報がありますが、知る限りありえないことです。

一時保護は、多くの人から恨まれたりバッシングをうけながらも、子どもの命を守る責務を果たす決意と決定です。

厳密には、一時保護の最終的な決定は児童相談所(所長)が行います。

でもね、どうやって所長が判断を下すかというと、いち担当者が見聞きした情報や、その見立てをもとにするのです。

そりゃあそうです。所長は一人。あらゆる現場に体をもっていって、直接対応することはできません。

だから、どうしても児童福祉司の責任は大きくなる。

それに、一時保護の判断って、とても難しいです。機械的にはできないし、人の判断による揺らぎはあります。

例えば、頭部の外傷など、明らかなケガで緊急度が高いとわかれば、一時保護の決定に踏み切りやすいです。

「これは絶対、一時保護すべきだ!」とアドレナリンがどんどん出る感じです。

でも、例えば外傷の程度がそんなにひどくないけど連日のように発生していたり、一時保護をしたら親から見捨てられそうな子どもを前にしたとき、葛藤します。

一時保護をするメリットはあるが、デメリットも相当にある。でも、決断はしなきゃいけない。

画一的なマニュアルはありません。最後は人の手にゆだねられているのです。

例えば医療現場では、診察で問診・触診したり、採血したり、レントゲンをとったりと、病気の実態を調べていきますよね。

これらの正確さが、命に直結します。

児童福祉司は診察こそしませんが、面談や家庭訪問、さまざまな方法を駆使して情報を集めます。

これを調査と呼びます。正確さが求められるポイントです。

一時保護などは調査によって集まった情報をもとに判断していくのですが、命に関わるのでかなりのプレッシャーです。

児童相談所なんだから、子どもを救えて当然。なんでもできるはず。

児童相談所って、そんな過分な期待をかけられています。

でも、実際はそんなことない。

生身の人間が、気合で体当たりを繰り返しているようなところがあります。

そんなに理路整然としていないし、必殺技がたくさんあるわけじゃない。

だけど、地域の子どもや関係機関にとって、児童相談所は最後の砦。

だから、その期待は受け取らざるをえない。期待に応える責務があります。

しかし、もし子どもを救えなければ、その悲しみ、自責を負うだけでなく、社会からも叩かれ、判断の是非を検証される恐怖があります。

やり玉に挙がってしまったら、たぶん、児童福祉司を続けることは難しくなるでしょう。

実際、いわゆる死亡事例を担当してしまった児童福祉司さんが、休職したり退職されています。

確かに、何らかの落ち度や不足があったなら、改善しなきゃいけない。

個人だけじゃなく、組織や自治体、国単位でも考えないといけないことです。

でも、ひとりの児童福祉司が仕事をやめざるを得ないぐらいに苦しむって、異常じゃないでしょうか?

賛否あると思いますが、私はそう思うんです。

もし「人の命を救えなければ、自分を責めろ。思い悩め。落ちこめ。」って考えが正義なら、世の中から医者の大半はいなくなると思います。

それくらい、医者は人の死に関与しているでしょう。でも、誰が寄ってたかって責めていますか?

児童相談所や児童福祉司なら、責めてもいいのでしょうか?

この線引きは、マスメディアがしているのでしょうか?

悪いことをしたやつ?には、社会的制裁を加えることが正義でしょうか?

・・・などと、世相にグチを吐きましたが、

そんな社会情勢のなかで、「子どもの命を救おう」「育ちを守ろう」と果敢にぶつかる児童福祉司。

自らのクビをかけて、日々の仕事にチャレンジするようなもの。プレッシャーは半端じゃないです。

そりゃあ、不人気仕事になっちゃいます。もう少し、リスペクトがあって良いと思う!

超激務な理由2| 一時保護すると超激務+超プレッシャー

一時保護の判断いかんが、すでにプレッシャーであることをお伝えしました。

じゃあ、その一時保護。敢行したらどうなるか?

超激務と超プレッシャーが待ち受けています。児童福祉司の仕事をもっとも激務たらしめるのは、一時保護です。

職員個人の心情としては、一時保護は避けたいです。本能的には、したくないと思う。

そりゃあ、しんどいんですよ・・・。

でも、理性で、子どもの安心・安全を守るためには必要と判断したら敢行する。

児童相談所として一時保護すべき時はためらわず一時保護です。腹をくくって向かうことになります。

だから、児童福祉司ってのは、自己覚知が必要なんです。自分の欲とかエゴについて、自覚的になって、コントロールするのが専門性です。

でも、それでしんどくなくなるわけじゃない。一時保護がしんどいのは、変わりません。

なぜか?もう少しご説明します。

保護者からの反発や怒り

一時保護は、だいたいは強制執行します。児童福祉法第33条の下に、事前の許可なく。

そして、強制なので、保護者さんから、相当の反発を受けます。

※ネグレクトや、一時保護を希望している保護者であれば別

- どうして一時保護なんですか!?

- 虐待なんかしてません!

- しつけするなってことですか!?

- いつになったら子どもを返してくれるんですか!?

- 誘拐と同じじゃないですか!

福祉の仕事をする人には「人のためになりたい」「感謝されたい」という方が多いですから、ストレスを強烈に感じるはずです。

だからと言って、保護者とのやり取りをなくすわけにはいきません。

子どもの今後のことを話し合えるのは、保護者(親権者)です。

児童福祉司のメインの仕事は、反発的になっている彼らの言葉を受け止めつつ、対話にもっていくことです。

しかし、保護者と直接話せるのは、たいていは夜遅くです。保護者にも仕事があったり、家に残っている子どもたちの面倒をみる役割があります。

自然と、残業時間は増えていきます。話し合いは1回で終わるものではありません。(時にはそうしたケースもありますが)

話し合いが平行線になって、不服申し立てをされることもあります。数は少ないですが。

子どもが「早く家に帰りたい」と言う

保護者さんからは反発を食らうけれど、子どもは喜ぶはず?

助けてくれてありがとう!

そんなことは、ほとんどありません。

児童福祉司が子どものヒーローなんて、虚像です。

年齢の小さい子どもは、今の状況すら理解できません。

理解できている子からも、「早く家に帰りたい」「いつになったら帰れるの?」とせがまれたりします。

「その子の安心・安全のために」と苦労して一時保護しても、「私を親から引き離した人」と思われてしまうのです。

子どもは、どんなにひどい仕打ちを受けていても、大抵の子どもは家で親と暮らしたい(そうするしかない)と思っているのです。

親から虐待行為があったとしても、親のかかわりの全てが虐待ではないでしょう。

子どもにしてみれば、良い思い出もあるはずです。

優しくしてくれた、一緒に遊んでくれた、買い物に連れて行ってくれた・・・

良かったこともあるから、子どもは親を憎み切るのは難しい。

子どもにとって、一時保護に同意することは、そんな親を裏切ることに感じられるかもしれません。

例えば、本当に見捨てられるかもしれない恐怖があるのです。小さな子どもは親の庇護がないと生きていけません。

だから、児童福祉司に感謝などしてられない。

したとしても、「ありがとうって言うのが正解なのかな?」と、合わせていたりするのです。

確かに、中学生や高校生ともなれば、自らの意志で「家には帰りたくない」「親が変わってくれたら帰る」と言うことがあります。

それでも保護者からは「早く帰ってきて欲しい」「子どもは辛いと思っているんじゃないか!?」「早く会わせてほしい」と言われたりして、

児童福祉司は保護者と子どもの間にガッチリ挟まれます。

「誰もが喜ぶ一時保護」は無い。子どもが泣いて嫌がることもあります。

一時保護は、誰かからは反対されたり、嫌われたりする職務です。

一時保護所からのプレッシャー

一時保護した子どもは、原則的には一時保護所で過ごすことになります。

一時保護所にはまた別の職員が働いています。児童指導員などですね。

一時保護所ではありませんが、児童指導員は私にも経験があるので記事を書いています。

児童指導員は、日々、子どもに身近に接しているので、子どもの様子や気持ちをキャッチして、児童福祉司(ケースワーカー)伝えることが多い立場です。

しかし、思いの強さゆえに、児童福祉司に対して

- 早く対応してあげて!かわいそう。

- 早く家に帰してあげて

- いつになったら一時保護解除になるの?

- 保護者は反省しているの?

と、ついつい質問・要望してしまいます。

児童福祉司はゆっくり対応などしてはいないのですが、余裕が無いと「これ以上どうしたら!?」と一時保護所からの質問・要望がプレッシャーになるでしょう。

そして、怒りを感じることもあるはずです。

「それだけ言うなら、自分たちが児童福祉司をやってみろ!思うようにはいかないぞ!」と、言いたくもなるでしょう。

思いのたけをぶつけるかどうかは児童福祉司によりけりですが、一時保護所の職員と対立的になってしまうと、しんどいでしょう。

一時保護所の職員は、児童福祉司の同僚・先輩・後輩でもあります。密接な関係にあるからですね。

例えば、人事異動によって、一時保護所で働いていた人が児童福祉司になることがあります。逆もしかり。

保護者とは対立しても、ずっと関わるわけじゃないので、まだ割り切れるかもしれません。

でも、一時保護所の職員とは、継続的な関係性にあるから、難しいし気を遣う。

児童福祉司は一時保護所との間にも挟まれてしまうのです。

関係機関からのプレッシャー

児童相談所にとっての関係機関は、例えば、市町村役場内にある家庭児童相談室、警察署、学校、教育課などです。

彼らからは、

- もう一時保護を解除するのですか?

- 親はちゃんと反省してるんですか?

- また同じことが起きたらどうするんですか?

- これからも児童相談所は支援するんですよね?

と、詰め寄られることがよくあります。これがプレッシャーとなります。

児童相談所の一時保護の権限はとても大きい。強制力があります。

関係機関からすると、児童相談所は虐待事象を解消する切り札的存在です。

それゆえ、関わりを拒否して支援につながらないケースや、虐待を繰り返すケースでは児童相談所頼み(一時保護頼み)になったりします。

児童相談所は、一時保護を適切に執行することを求められます。

そして、ケース会議などでは、一時保護の運用や今後の支援について、関係機関から意見・質問が飛んできます。

不適切なことを言うと紛糾してしまうので、国会答弁のごとく慎重に答えねばなりません。そうしたプレッシャーがあります。

中には、自分の保身に走っている人がいます。

子どものことを、「心配だ」「何かあったらどうしたら良いのか」と言う背景には、実は自己保身による不安があったりする。

責められたくない。子どもの命を背負いたくはない。責任は児童相談所にかぶっておいてほしい。

そうした本音が、すけて見えることがよくあります。

「学校の先生って、裏側ではこんな感じか・・・」

と、落胆することもある。反面教師にしないといけない教師もいます。(もちろん、素晴らしい先生たちもいます)

足並みをそろえられないことも、あります。目的地が違うんだから、当然ですよね。

でも、何とかしないといけない。それが児童相談所の児童福祉司の役割であり、プレッシャーです。

『関係機関との協力・連携』と、文字にしたらカンタンですが、実際はとても難しいです。永遠のテーマですね。

業務に忙殺され、熟考する時間がなくなる

一時保護をしたら、やるべきことはたくさんです。

- 保護者面接

- 家庭訪問

- 子ども面接

- 関係機関との協議、調査

- 所内会議

- 記録入力 など

膨大な業務を、通常2か月という期限のなかで行います。(延長もあります)

保護者の仕事都合などに合わせて早朝に会ったり、夜に会ったり(土日のパターンもあるでしょう)するので、時間外勤務が積みあがっていく。

しかも、一時保護のケースを4件、5件と同時に抱えることもあります。

(児童福祉司によるでしょうけど、私は最大5件を同時に抱えていました。)

誰もが早い対応を求めているのに、自分でも早く進めたいと思っているのに、体は1つしかありません。

それに、たくさん対応したら、たくさん相談記録を書かないといけない。

しかも、仕事は一時保護の対応だけじゃありません。

スピードには限界がありますし、時間外だらけになって能率も悪くなっていきます。

しかし、当事者の方々からすれば、児童福祉司個人の体やメンタル都合などは関係ありません。

児童福祉司にとっては日常ですが、当事者にとっては待ったなしの緊急事態です。

(保護者が一時保護を希望していたり、ネグレクトの場合は別)

ゆっくりなどしていられない。

そうしたなか、

今後、どうやって課題(虐待・虞犯・非行など)の再発を防ぐか?

家庭復帰で良いのか?

施設入所の方針にすべきか?

など、これから先の子どもの処遇を考えないといけません。重大なことです。熟考がいるのです。カンタンに答えが出るものではありません。

しかし、業務に忙殺されていると、熟考しがたくなります。これがとても辛いのです。

一時保護の延長が必要なら、家庭裁判所に申し立てないといけない

一時保護はひとまずの期限は、2か月です。

でも、一時保護の延長が必要なときで、かつ、保護者さんが不同意となれば、児童相談所は家庭裁判所に申し立てをしないといけません。(児童福祉法第33条第5項)

このとき、申立書をつくったり、口頭説明・文書回答をしたりと、業務量が増えますし、プレッシャーもいっそう高まります。

ただでさえ一時保護に関わる業務や、その他の相談・虐待対応で忙殺されている状況で準備を進めないといけない。

私も何度か申し立てたことがあります。幸い、申し立てが通らなかったことはありません。

家庭裁判所は公正な機関ですし、児童相談所寄りということはありません。

緊張感のあるなか、質問に答え、説明を尽くさないといけない。

家庭裁判所での審判期日は、まるで国会答弁のようです。

超激務な理由3| 警察からの虐待通告対応が激増

「警察からの虐待通告」といわれてもピンとこない方が多いかもしれません。

どういうものかというと、警察が対応するなかで児童虐待の事実が判明すれば、すべて児童相談所に連絡・通告されます。

≫根拠法:少年警察活動規則 第三十九条第二項など

連絡をうけた児童相談所は、保護者にたいして電話連絡・家庭訪問・面談などの方法で助言指導などを行うことになる。

例えば、近ごろ最も多いのは、面前DVとよばれる心理的虐待です。

次のような流れがとても多いです。

↓

かけつけた警察が夫婦に事情を聴くと、夫婦は子どもの前でケンカをしていたことがわかった。

↓

子どもの前での夫婦喧嘩は面前DV(あまり知られていませんが、暴力はもちろん、口論でも面前DVです)

↓

警察署は児童相談所に通告する

↓

後日、児童相談所は保護者に連絡をとり、助言や指導をしないといけない

警察からの虐待通告は、過去最多を更新し続けています。

世の人に広く知ってもらいたくて、こちらの記事を書きました。

警察署からの書面通告への対応は、一時保護事案よりは軽微なことが多いです。単発的に終わりやすい。

けれど、一時保護対応をしている中に飛び込んでくるので、タイムリーに動きがとれないことも起こってしまいます。

超激務な理由4| 時間外・休日対応が多い

児童福祉司の実態について、2021年5月に読売新聞がまとめていました。

記事では時間外・休日労働についてこのように書かれていました。

回答があった児相166か所のうち、1か月間の時間外・休日労働が「80時間超~100時間」の職員がいると答えた児相は45か所。21か所では100時間超の職員がいた。

引用元:読売新聞オンライン 虐待対応の児童福祉司 精神疾患で高い休職率、2.3~2.9%…18~20年度 民間の5倍超

私も60時間や70時間を経験していますが、寝不足になってフラフラになりました。

家事をする余力もなくなって、気分もイライラしたりネガティブになったり・・・。

「ならば早く帰れば良いではないか」と言われるかもしれませんが、

児童福祉司の仕事は他律的業務といって、業務量や業務の実施時期などを自分で決定しにくい特徴があります。

例えば、「定時に帰りたい」と思っていても、帰る間際に緊急対応にせまられて帰れなくなる、なんてことは日常茶飯事なんですね。

要は、相手ありきの仕事なので、相手の都合に合わせないといけないのです。だから、マイペースには休めないんですね。

休日に電話連絡や緊急対応が入ることがある

「休日こそはしっかり休みたい!」と思っていても、休日にも連絡がくる(かもしれない)状況です。

児童相談所には虐待ホットライン「189」があります。24時間365日、児童相談所は虐待通告を受け付けています。

休日夜間の虐待通告対応については、児童相談所によって違いがあるでしょう。

児童福祉司が交代で担当していることもあります。(私もしています)

夜間でも、深夜でも、休日でも、連絡・対応にせまられうる。旅行先でも。

つまり、児童相談所の児童福祉司は、休日リフレッシュ中でも、とつぜん仕事が侵食してくるんですね。

私は、児童相談所からの電話連絡が目覚ましとなったことがあります。

プレッシャーが抜けきらない。だから、児童福祉司は良質な休日を過ごしにくいんです・・・。

児童福祉司のメンタル疾患を心配する人は多いと思います。厚生労働省の調査結果でも、次のことはわかっていますね。

• メンタルヘルス不調による連続1か月以上の休業者・退職者の有無:

回答児童相談所のうち、「メンタルヘルス不調による連続1か月以上の休業者が1名以上いる」が 30.3%、「退職した職員がいる」が 7.8%だった。

引用元:令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 児童相談所職員のメンタルヘルスに関する調査 事業報告書

超激務な理由5| 児童福祉司全体の経験値が少なすぎる

2020年4月時点では、児童福祉司の50%以上が、経験年数3年未満でした。

政府は、21年度末までに児童福祉司を17年度比で2000人増の約5200人とする計画を進めているが、昨年4月時点で経験年数が「3年未満」の職員の割合が5割を超えている。

引用元:読売新聞オンライン 虐待対応の児童福祉司 精神疾患で高い休職率、2.3~2.9%…18~20年度 民間の5倍超

これで全国の児童相談所は回っている?のです。びっくりしませんか?

例えばですが、「職員が50%以上が経験3年未満の会社」って、どうですか?就職したいですか?

ハッキリ言って、ブラック企業じゃないですか?

児童相談所には高い専門性が必要ですが、経験の浅い職員が多いのがリアルです。

ノウハウの蓄積や技能の伝授、人材育成において深刻な課題があります。

児童福祉司は支援のみではなく、一時保護という強権をもって人の権利に立ち入る介入もします。

相談支援関係をつくろうにも、そうはいきません。緊張関係や敵対関係をともないます。

これって、とても難しいんです。「右を見ながら左を見ろ」と言われているようなものなんですよね。

だから、新人の児童福祉司が困って周囲に相談しても、「私もわからない」「〇〇さんしかわからない」と言われてしまう。

どうしたらいいか、困り果ててしまうのです。このサイトの新人児童福祉司さんからご質問をいただいたこともありました。

薄いサポートのなか、経験の浅い児童福祉司でも「一人前」という制服を着せられます。

関係機関からは「専門性の高い児相さんに、お願いします。」と嫌味(ほんとに言われていました)を言われながら第一線に立つのです。

「私は今年からなので、まだよくわからなくて・・・」なんて言い訳が通じる業界じゃない。ものすごいプレッシャーなのです。

最後にメッセージ

児童相談所の児童福祉司は超激務。伝わったでしょうか?

あまりにもネガティブな話が多すぎて、児童福祉司になりたい人が減ってしまうんじゃないかと心配です。

でも、リアルな実態を知ってもらうことで、世の中は改善・整備されていきます。そう願って、なるべく克明にお伝えしたつもりです。

ただし、私の体験談ベースの話なので、全ての児童相談所や児童福祉司が同じ状況というわけじゃないです。ご理解くださいね。

なお、読売新聞の過去記事では、児童相談所の児童福祉司の精神疾患発症率は民間の5倍超とありました。

毎日新聞でも、このように報道されています。

全国の児童相談所(児相)に勤める児童福祉司のうち、2018年度にうつなどの精神疾患で休職した人が、2・2%にあたる57人にのぼることが毎日新聞の調査で判明した。母数が違い単純比較はできないが、多忙とされる教員の精神疾患の休職率(0.55%、17年度文部科学省調査)の4倍にあたる。

引用元:毎日新聞 児童福祉司の精神疾患による休職率は教員の4倍 疲弊や心理的負担で50人に1人

実際、メンタルが辛くなって休む方は多いです。私だって、休みこそはしませんでしたが、相当追い込まれてきました。

状況がすぐに改善されることはありません。

明日になったら、児相職員の50%以上が経験10年以上のベテラン・・・なんてことはありえません。

だから、今、児童福祉司が児童相談所でやりぬくには、個人レベルで対策が必須です。

無防備なまま、児童福祉司になってはいけません。メンタル対策をせずに、働いていては折れてしまいます。

私がおすすめする対処方法は、こちらの記事にまとめてあります。ご参考にしてください。

心配な話ばっかりしてすみませんでした。児童福祉司は激務ですが、やりがいもありますよ!

それと、児童福祉司は福祉職としてはトップレベルの高収入です。

社会福祉の最前線。子どもを一時保護という職権をもって守れるのは児童相談所だけです。

でも、体を壊してしまうくらいなら転職したほうがいい。

あなたや、あなたに支えられている周りの方のためにも。組織にとって、人材の代わりはいくらでもいます。

もし、児童福祉司に向いていないと感じでも、福祉の仕事自体をやめることはありません。社会福祉士や精神保健福祉士として、まだまだ活躍できるはずです。

だから、転職は大いにありです。私も転職を2回しています。「児童相談所の経験がある」としたら強みとなって歓迎されることが多いでしょう。

「仕事を探す=転職する」ではないですし、「好条件の求人が見つかれば転職する。見つからなければ転職しない。」くらいの心持ちで良いです。

仕事の探し方については、こんな記事も書いています。ご参考になるかもしれません。

ここまで読んでもらってありがとうございます。あなたの代わりは誰もできません。どうかご無理のないように!

コメント